Riposo a Fornelli

Il XXXIII battaglione bersaglieri non fu l’unica unità italiana a raggiungere il I Raggruppamento Motorizzato sulla linea del fronte a Cassino nel febbraio del 1944. A loro si unirono il I battaglione arditi, il 68° reggimento fanteria, la 51° compagnia artieri ed il battaglione alpini Piemonte. Grande assente fu il LXXI battaglione motociclisti, che il generale Utili avrebbe voluto ricevere per avere un reparto mobile con cui meglio tallonare i tedeschi, ma che arrivò dalla Sardegna soltanto nel luglio di quell’anno. Il numero di uomini a disposizione del contingente italiano aumentò quindi significativamente: dai 5.000 inizialmente affidati al generale Dapino divennero circa 14.000. Una forza sicuramente più considerevole e che col tempo sarebbe cresciuta ulteriormente.

Mio nonno e gli altri bersaglieri, provati dalla permanenza in Sardegna, non erano però ancora in grado di combattere. Vennero quindi accantonati a Fornelli, un paesino schiacciato tra spesse mura medievali subito dietro al fronte, dove il 21 marzo mio nonno celebrò il suo 23° compleanno. Ebbero modo di ripulirsi, mangiare e riposarsi per oltre un mese, prima di essere riportati in servizio attivo. Dagli alloggiamenti provvisori che li ospitavano, osservarono tesi ed in silenzio gli scontri della seconda battaglia di Cassino, iniziata proprio al loro arrivo. Mentre il crepitare delle armi leggere provenienti dal fronte saettava veloce per le campagne circostanti ed i boati delle artiglierie facevano vibrare l’aria illuminando di fuoco la notte, l’inevitabilità della prova che li attendeva si presentò di colpo ai loro occhi in tutta la sua cieca violenza. Il fronte italiano non era come quello che avevano sperimentato in Corsica. Osservata da lì, la linea Gustav pareva piuttosto un mostro di fango e di ferro, capace di fagocitare ogni giorno la vita di migliaia di uomini con una furia cieca ed inarrestabile. L’idea di dover presto mettere piede in quell’inferno spense i sorrisi dei bersaglieri e li tuffò in un’attesa snervante, fatta di preghiere sussurrate la notte e di sigarette fumate con mani tremanti. In quei giorni, mio nonno cercò il più possibile di muoversi calmo e sicuro intorno ai suoi uomini, per infondere loro un coraggio che probabilmente neanche lui sentiva dentro di sé.

Proprio il giorno del loro arrivo a Fornelli, l’abazia di Montecassino venne rasa al suolo dai bombardieri alleati. Era un’assolata mattina invernale, con un’aria fresca e chiara che solleticava il viso e inondava gli occhi di luce. I bersaglieri erano appena scesi dai loro autocarri quando videro il cielo riempirsi di velivoli americani. Sembravano quasi sospesi sopra il profilo frastagliato degli Appennini, come fossero improvvisamente indecisi sul da farsi. Ma un attimo dopo l’aria tersa del giorno venne squarciata da quello che parve un unico, cupo boato e l’abazia scomparve sotto il peso di oltre 350 tonnellate di bombe ad alto potenziale ed incendiarie. L’evento stupì tutti i testimoni: ad un tenente tedesco parve che “la montagna si fosse disintegrata, scossa da una mano gigantesca”, mentre il generale Clark annotò che “quella mattina (…) le salve tuonanti delle esplosioni parevano spaccare il monte”. Fortunatamente, tutte le opere d’arte custodite a Montecassino erano già state messe in salvo a Roma dai tedeschi verso la fine del 1943, grazie ad un progetto avvallato dall’abate Gregorio Diamare e disegnato dal capitano Maximilian Becker e dal tenente colonnello Julius Schlegel.

In quei giorni di febbraio i soldati italiani si trovarono coinvolti anche in un incidente che rischiò di rendere più difficili i rapporti col contingente francese cui stavano dando il cambio in quel settore del fronte. Un episodio che, alla luce di quel che accadde dopo lo sfondamento della linea Gustav, parve contenere un sinistro presagio.

Nel paesino di Colli a Volturno, poco lontano dal quartier generale di Utili, un soldato italiano aveva freddato un goumier francese che aveva appena cercato di violentare una ragazza locale e che, non essendoci riuscito, si stava allontanando dopo averle rubato l’asino di casa. La ragazza aveva iniziato a gridare ed il soldato italiano, dopo aver intercettato il colpevole ed essersi accorto che stava per difendersi con le armi, gli aveva sparato a bruciapelo.

Il tenente colonnello Lombardi, capo di stato maggiore del Raggruppamento, si era quindi precipitato dal generale Guillaume, comandante delle truppe coloniali francesi, per evitare un incidente diplomatico. Con sua sorpresa però, Guillaume l’aveva accolto con estrema tranquillità: un soldato marocchino in più o in meno non faceva alcuna differenza, fu in buona sostanza il suo messaggio. Un atteggiamento che la dice lunga sulla considerazione che i comandi francesi potevano nutrire per il loro contingente coloniale. Il soldato italiano al centro della vicenda venne comunque processato da un tribunale francese, procedura questa inevitabile, ma venne assolto per legittima difesa con tanto di complimenti del giudice.

Mentre mio nonno ed i bersaglieri si preparavano a rientrare al fronte, il resto del contingente italiano era impegnato a rinforzare le proprie posizioni, sminare l’area in vista di operazioni future e rimanere in contatto coi tedeschi attraverso un’intensa attività di pattugliamento. Tra una battaglia e l’altra era infatti importante tenere il nemico in costante allerta, saggiare la sua capacità difensiva e raccogliere informazioni sulle sue posizioni. Il generale Utili organizzò quindi numerose pattuglie, che attraverso i boschi ed i pendii innevati del fronte pungolarono i tedeschi giorno e notte.

Tali azioni, anche se di piccole dimensioni, non erano comunque prive di rischio. Le sparatorie con altre pattuglie tedesche o con reparti a difesa della linea nemica divennero infatti frequenti ed inevitabili. Il Raggruppamento perse quindi un primo soldato il 18 febbraio, seguito da un altro il 24. Un morto, due feriti ed un disperso vennero registrati il 4 marzo ed altre sette dispersi il 15 dello stesso mese. Uno stillicidio.

I tedeschi non cedono

Proprio il 15 marzo gli Alleati lanciarono il loro terzo assalto alla linea Gustav. Dopo aver respinto due controffensive tedesche, reparti neozelandesi e indiani attaccarono Cassino ed il monastero, dopo un devastante bombardamento di artiglieria che aveva trasformato l’abitato in un cumulo di macerie e quindi in una serie di ottime postazioni difensive per le truppe tedesche. I durissimi combattimenti, condotti spesso corpo a corpo e da un cratere all’altro, si protrassero fino al 24 marzo, quando gli Alleati gettarono nuovamente la spugna e interruppero l’offensiva per le gravi perdite registrate. Quando l’ordine di cessare il fuoco venne diramato, il monastero si trovava ancora in mani tedesche, mentre Cassino era stata occupata solo in parte dalle truppe alleate. Il fronte, in quel punto, era diventato una linea frastagliata che correva da un rudere all’altro.

Avanzare oltre la linea Gustav divenne a quel punto un problema grave per i comandi Alleati, attraverso i quali iniziavano a serpeggiare nervosismo e malumori. Migliaia di uomini erano già stati gettati dentro quel tritacarne per settimane, senza riuscire a scalfire né le difese tedesche né il loro desiderio di combattere.

Nemmeno lo sbarco di Anzio del 21 gennaio, effettuato a nord di Cassino e quindi dietro la linea del fronte, era riuscito a modificare l’andamento della battaglia. Il generale John Lucas, comandante dell’operazione, si era infatti mosso con eccessiva prudenza, consolidando le proprie posizioni prima di spingere verso l’entroterra. Kesselring ebbe quindi tutto il tempo di spostare diverse unità verso l’area dello sbarco e inchiodare gli americani all’interno della piccola testa di ponte che si erano ritagliati sulla costa. Le posizioni alleate poi erano perfettamente visibili dalle artiglierie tedesche, che non mancarono quindi di martellarle incessantemente per settimane, in un assedio che diveniva ogni giorno più sanguinoso. Per la sua indecisione, Lucas venne ferocemente criticato da Churchill, che “aveva sperato di scagliare un gatto selvaggio sulla spiaggia” e si era invece ritrovato con “una balena spiaggiata”, e un mese dopo venne rimpiazzato dal generale Lucian Truscott.

Hitler d’altro canto aveva visto nelle battaglie di Cassino e di Anzio un’ottima opportunità per infliggere una cocente sconfitta agli Alleati, in un momento in cui l’armata rossa aveva lanciato la sua cavalcata verso la Germania e lo spettro di uno sbarco in Francia stava iniziando a materializzarsi all’orizzonte. “Se possiamo annientarli là, non ci saranno sbarchi in nessun altro posto”, disse infatti a tal proposito a Walther Hewel, uno dei suoi pochi amici personali. E per qualche settimana gli eventi parvero dargli ragione.

Via Rasella

A rendere ancora più drammatica la situazione di quei giorni contribuì la strage delle fosse ardeatine, frutto della feroce reazione tedesca all’attacco partigiano effettuato a Roma il 23 marzo in via Rasella, nelle stesse ore in cui si stava completando la terza battaglia di Cassino.

Un Gruppo di Azione Patriottica (GAP), e cioè un’unità di partigiani comunisti, aveva infatti sorvegliato per giorni i movimenti dell’11° compagnia del terzo battaglione del Polizei Regiment Bozen, composto di altoatesini in servizio d’ordine, che ogni giorno attraversavano la città seguendo sempre lo stesso percorso. I gappisti avevano quindi segnalato questo possibile obiettivo ai loro comandi e Giorgio Amendola, membro comunista della giunta militare del CNL, li aveva autorizzati a colpirlo indicando, come dichiarò, che il Bozen “fosse oggetto di un attacco” e suggerendo loro “anche il punto dell’esplosione: via Rasella”.

Del resto, un precedente attacco gappista ad un corteo fascista romano, che aveva fatto 3 morti il 10 marzo, non aveva scatenato nessuna rappresaglia tedesca. Ed il comando anglo-americano, in quei giorni in seria difficoltà sulla linea Gustav, aveva chiesto alla giunta militare del CNL di attaccare i tedeschi anche all’interno di Roma. La capitale era infatti stata dichiarata città aperta dalle autorità italiane già nell’agosto del 1943, ma i tedeschi avevano continuato ad usarla come base logistica, a presidiarla sottoponendola ad un duro controllo di polizia e ad attraversarla usando la Casilina e la Tuscolana per raggiungere la linea del fronte ad Anzio e Cassino. Non sembrava quindi ci fossero elementi per rinunciare ad un obiettivo che, in quelle circostanze, pareva utile e legittimo.

I gappisti prepararono quindi una bomba da diciotto chili di tritolo e la fecero brillare alle 15.30, con un boato che sventrò la strada, danneggiò numerosi palazzi e mandò in frantumi le finestre di tutto il circondario. Subito dopo le esplosioni, i partigiani lanciarono bombe a mano sui soldati tedeschi e spazzarono la strada a colpi di mitra, lasciando infine a terra 33 morti e 53 feriti, oltre a 2 civili italiani che si erano trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato. Al momento dell’attacco, Amendola si trovava poco lontano in riunione con De Gasperi. Quando i due udirono le esplosioni, Amendola disse: “Deve essere una delle nostre”. “Dev’essere così”, gli rispose l’altro guardandolo.

Appena i tedeschi realizzarono cos’era successo, ricevettero l’ordine furioso di Hitler di radere al suolo un intero quartiere di Roma come rappresaglia. Kesselring ed altri ufficiali mediarono però per evitare un gesto che reputarono eccessivo e concordarono che eliminare dieci italiani per ogni tedesco ucciso fosse un rapporto che poteva andare bene. Il dubbio onore di portare a compimento la vendetta sarebbe toccato al battaglione Bozen, che però, nonostante tutto, declinò. La barbarie, evidentemente, resta sempre una scelta.

L’incarico passò quindi alle SS di Herbert Kappler, che preparò un elenco di italiani da giustiziare alle fosse ardeatine, cioè cave di pozzolana che si aprivano sulla via Ardeatina. Nella lista figuravano vari detenuti dalle carceri di via Tasso e Regina Coeli, tra i quali diversi ebrei e membri della resistenza, oltre che cittadini rastrellati a caso per Roma. Quando la rappresaglia iniziò, Kappler stesso si unì alle fucilazioni, incoraggiando i suoi uomini e imbottendoli di cognac. In tutto vennero freddate 335 persone, cinque in più di quello che il rapporto stabilito dal comando tedesco prevedeva. Per ucciderle tutte ci vollero quasi cinque ore: dalle 15.30 alle 20.15 del 24 marzo. Ad operazione terminata, i tedeschi fecero saltare gli ingressi delle grotte in cui erano accatastati i cadaveri prima di andarsene.

La rappresaglia nazista si consumò quindi esattamente 24 ore dopo l’attentato. In quel brevissimo arco di tempo non venne fatto nessun tentativo né di individuare i responsabili dell’attacco, né di invitarli a consegnarsi alla giustizia tedesca, come lo stesso Kesselring confermò a guerra finita nel 1946. Non solo, ma l’intera vicenda venne tenuta sotto silenzio: le radio tedesche e repubblichine non diedero notizia dell’attentato, mentre un comunicato stampa tedesco che confermava l’esecuzione della rappresaglia venne diramato solo a fatti compiuti, il 25 marzo. Quel che importava, evidentemente, era solo restituire il colpo agli italiani il più in fretta possibile, senza indagini, avvertimenti o comunicazioni di sorta.

L’efferatezza e le proporzioni della vendetta nazista investirono in pieno il CNL, che discusse animatamente e con difficoltà l’attentato e le sue conseguenze, giungendo quasi a spaccarsi sulla questione della sua legittimità. Un comunicato a favore dei gappisti venne quindi diramato solo a metà aprile, anche se retrodatato al 28 marzo per nascondere l’esitazione iniziale. Il messaggio, pubblicato da l’Unità, indicava che “sotto il pretesto di una rappresaglia per un atto di guerra di patrioti italiani (…) il nemico ha massacrato (…) uomini di non altro colpevoli che di amare la patria (…). Non giustiziati ma assassinati”. Giudizio questo che venne poi ribadito durante il processo postbellico ad Herbert Kappler sia da Amendola che da altri due membri della giunta militare del CNL, e cioè il socialista Sandro Pertini, futuro presidente della Repubblica, e l’azionista Riccardo Bauer. Nelle loro testimonianze, i tre confermarono infatti che l’attentato era stato “effettuato da una organizzazione militare” in conformità con le “direttive di carattere generale” della giunta.

Ciò nonostante, l’attentato e le sue conseguenze furono un trauma indelebile, il cui eco riverberò a lungo non solo tra la popolazione ma anche all’interno delle formazioni partigiane. Il CNL aveva infatti accettato fino a quel punto la necessità di colpire i tedeschi ovunque e con qualunque mezzo, nonché quella di non dover approvare i piani dei singoli gruppi d’azione per esigenze di segretezza operativa. Ma la mancata insurrezione di Roma all’approssimarsi degli Alleati, desiderata dalle forze di sinistra sull’esempio di quella di Napoli dell’anno prima, può essere letta come una diretta conseguenza dei dibattiti innescati dai fatti di via Rasella, dai quali l’ala più moderata del CNL emerse prevalente.

La preparazione dell’operazione Diadem

In questo clima teso e di crescente violenza, gli Alleati iniziarono a riflettere su come meglio affrontare la linea Gustav. Dopo tre battaglie perse, la necessità di cambiare passo e sbloccare la situazione si stava infatti facendo sempre più impellente. Il generale Clark, comandante della 5° Armata americana, era particolarmente scosso per i recenti sviluppi e durante il mese di aprile rientrò negli Stati Uniti per quasi due settimane di colloqui sul futuro della guerra, durante le quali venne messo a conoscenza dei piani di invasione della Francia. Nel frattempo, gli Alleati compresero che per sfondare la linea Gustav sarebbe stata necessaria un’operazione di ampio respiro che mobilitasse un’ampia porzione del fronte, visto che i precedenti attacchi concentrati unicamente su specifici settori erano tutti inevitabilmente falliti.

Prese così forma la cosiddetta operazione Diadem, disegnata dallo stato maggiore del generale Alexander, comandante di tutte le forze Alleate in Italia, e che sarebbe stata lanciata solo a maggio, quando il clima più secco e le temperature più alte avrebbero consentito una più facile manovra ai mezzi corazzati Alleati, che fino a quel momento erano stati ostacolati anche dal fango.

In preparazione della sua esecuzione gli Alleati cominciarono a spostare parte del contingente inglese dislocato sull’Adriatico nel settore di Cassino, per conferire maggior peso alla futura offensiva. In parallelo, iniziarono ad alternare periodi di silenzio radio ad altri di intensa attività, per confondere il nemico circa le proprie intenzioni. Infine, mobilitarono il contingente italiano, che avrebbe dovuto avanzare verso i Monti della Meta per rinforzare la spalla destra dello schieramento Alleato, andando a costituire un perno inespugnabile su cui fare affidamento durante l’offensiva finale.

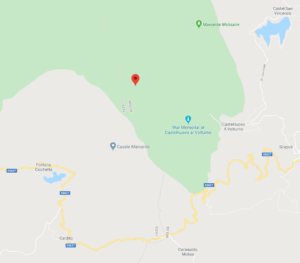

Quando gli Alleati contattarono Utili per pregarlo di lanciare nuovamente in avanti i suoi uomini, questi non se lo fece ripetere due volte. Il primo obiettivo da prendere era chiaramente Monte Marrone, che incombeva sulla linea del fronte presidiata dagli italiani e da cui i tedeschi potevano dominare le valli sottostanti.

Prima di lanciare l’azione però il Raggruppamento passò dal contingente francese alle dipendenze di quello polacco. Senza spostarsi quindi gli italiani passarono da estrema destra della 5° Armata americana, in cui erano inquadrati anche i francesi, a estrema sinistra dell’8° Armata inglese, in cui erano confluiti, tra gli altri, i polacchi.

La notizia del passaggio di consegne si era diffusa già il 10 marzo, quando il generale Anders, comandante delle forze polacche, aveva vistato con un interprete il quartier generale italiano di Scapoli per incontrare Utili. Durante la riunione fece un’ottima impressione al generale italiano: aveva un’aria colta ed elegante e parlò con passione dell’Italia e degli italiani che lottavano per la liberazione del loro paese.

Il trasferimento definitivo avvenne però il 26 marzo, dopo la fine della terza battaglia di Cassino, quando il generale Guillaume si recò a Scapoli per un ultimo saluto. Clark invece così scrisse ad Utili per accomiatarsi dal contingente italiano: “Il I Raggruppamento ha materialmente contribuito al successo delle nostre operazioni, ostacolato dalle difficoltà del terreno, dal tempo sfavorevole e da un nemico implacabile. Sono lietissimo di averlo avuto alle dipendenze della 5° Armata”.

Da quel momento, le truppe polacche fraternizzarono rapidamente con gli italiani, complice anche il fatto che non avevano mai dovuto combatterle, come invece era accaduto ai francesi. I soldati polacchi faticarono però maggiormente a digerire la cooperazione coi partigiani italiani, dato che in linea generale rimasero sempre ferocemente anticomunisti. Anders era stato infatti ferito e catturato dai sovietici nel settembre del 1939 quando la Polonia era stata divisa tra loro e le truppe di Hitler. Imprigionato alla Lubjanka a Mosca, venne anche torturato, salvo poi essere rilasciato nel luglio del 1941 quando l’esercito nazista aveva invaso la Russia. Dopo aver formato un esercito composto in gran parte di ex prigionieri sovietici, venne quindi inquadrato nelle formazioni Alleate ed infine inviato in Italia attraverso il Medio Oriente. I suoi uomini non persero quindi occasione, durante la campagna italiana, di rimuovere tutti i simboli della resistenza comunista in cui incapparono, ricevendo in cambio il nomignolo di “fascisti di Anders”. Nonostante l’obiettivo comune, i rapporti tra loro e i partigiani rimasero sempre piuttosto infelici.

Offensiva su Monte Marrone

Alla fine di marzo, tutto era pronto per l’assalto a Monte Marrone. Il terreno era innevato in quei giorni e prima di lanciare qualsiasi operazione fu necessario eseguire una ricognizione per raccogliere maggiori informazioni sulle forze tedesche nella zona e sulle vie da seguire per guadagnare più rapidamente la meta. Il compito venne quindi affidato al battaglione alpini Piemonte, che includeva una sessantina di alpinisti esperti e specializzati, perfetti per quel tipo di incarico. In vista della missione, vennero loro consegnate uniformi ed equipaggiamento d’alta montagna americano, che li lasciò sbalorditi per il livello di sofisticazione, completamente sconosciuto all’esercito italiano.

Il capitano degli alpini De Cobelli, insieme ad altri due esploratori, si avviò quindi al calar della sera verso il versante sud di Monte Marrone, riuscendo poi a raggiungere la cima durante la notte prima di rientrare al quartier generale ancora col favore delle tenebre. Grazie a questa sortita, Utili poté constatare che la vetta non era stabilmente occupata dai tedeschi, i quali si muovevano nei dintorni per affacciarvisi solo di tanto in tanto. Venne quindi deciso che inviare forze più consistenti per occupare la cima con un colpo di mano sarebbe stato fattibile. De Cobelli verrà poi ucciso nel marzo del 1945 durante uno scontro coi tedeschi e gli verrà conferita la medaglia d’oro al valor militare con questa motivazione: “Ufficiale di leggendario valore, già ripetutamente distintosi in precedenti campagne (…). In una ricognizione da lui diretta oltre le linee, effettuata per valutare la consistenza dell’occupazione nemica, su di una posizione la cui conquista avrebbe meglio salvaguardato l’integrità della difesa e creata la necessaria premessa per la prossima azione offensiva, cadeva eroicamente”.

In vista dell’operazione, le artiglierie italiane vennero schierate a Scapoli, a destra del monte, e a Cerasuolo, a sinistra, in modo da poter fornire agli alpini uno scudo di fuoco lungo tutto il loro perimetro. La batteria di Cerasuolo venne però rapidamente individuata dai tedeschi e nei giorni successivi venne fatta oggetto di un costante fuoco di controbatteria. Il tiro dei cannoni italiani venne inoltre aggiustato per difendere la vetta da possibili contrattacchi tedeschi. Visto l’esiguo spazio disponibile intorno alla cima, stretto tra lo strapiombo roccioso del lato italiano ed il folto bosco di quello tedesco, non più di 200 uomini avrebbero potuto installarvisi allo stesso momento. Una volta presa la vetta, lunga circa un chilometro, gli alpini di guardia avrebbero quindi dovuto difenderla contando solo su rocce, qualche mina ed alcuni rotoli di reticolato. Il resto del battaglione Piemonte si sarebbe invece impegnato nel costante rifornimento dei reparti schierati in linea, che sarebbero partiti leggeri e pronti unicamente al combattimento, con un equipaggiamento fatto di sole armi, munizioni e bombe a mano.

Utili si confrontò col comando polacco prima di mandare i suoi uomini all’attacco, ricevendo valide osservazioni dal generale Sulik, comandante della 5° Divisione polacca Kresowa. Quest’ultimo lo esortò a prendere Monte Marrone il prima possibile, dato che allo sciogliersi delle nevi era prevedibile che i tedeschi l’avrebbero occupato più stabilmente, a prevedere un contrattacco tedesco e a continuare poi l’avanzata verso ovest in direzione Monte Mare, la cui conquista avrebbe impedito al nemico di osservare la porzione di fronte a destra di Cassino. Infine Sulik suggerì di attaccare nella notte del 30 marzo, dopo che l’artiglieria polacca avesse rilevato quella francese e fosse quindi nella posizione di poter aiutare l’assalto italiano qualora necessario.

Così fu ed il 30 marzo Utili costituì un posto di comando avanzato a ridosso di Monte Marrone. Alle 3.30 del mattino del 31 marzo, l’ordine di avanzare venne diramato e gli alpini del Piemonte si misero in marcia verso i loro obiettivi. La seconda compagnia si mosse sulla sinistra lungo un sentiero di neve dura che venne seguito con l’aiuto di ramponi e che terminava sulla vetta più bassa della cresta, a circa 1.600 metri d’altitudine. La prima e la terza compagnia si mossero invece più in verticale sulla destra, scalando con attrezzatura da roccia canaloni ricoperti di neve e di ghiaccio. Al termine dell’ascesa si stabilirono sulla cima più alta del monte a 1.770 metri. Gli alpini riuscirono quindi ad aprire una via lungo la parete più difficile del monte nel cuore della notte e trascinandosi dietro non solo corde, chiodi e picozze, ma anche tutte le armi. Un’impresa degna degli annali dell’alpinismo, considerando anche che la via, dopo alcune modifiche ed interventi di manutenzione, è ancora oggi percorribile.

Alle 7 del mattino del 31 marzo, Monte Marrone era quindi stato occupato senza sparare un colpo: i tedeschi non se n’erano neanche accorti. I lavori difensivi iniziarono subito, per stendere reticolati, minare l’area boscosa di fronte alla linea, piazzare le mitragliatrici pesanti e assemblare un intero cannone che era stato smontato a valle e portato in vetta a braccia. Il contrattacco tedesco sarebbe stato inevitabile e occorreva prepararsi in fretta.

Il primo contatto col nemico avvenne già il 2 aprile: una pattuglia di sei sciatori tedeschi provenienti da Monte Mare si avvicinò a Monte Marrone ma, individuate le posizioni italiane, si allontanò senza cercare uno scontro. Il giorno dopo, poco prima delle 6 del mattino, e poi durante la notte del 4 aprile, svariate pattuglie tedesche si portarono a tiro degli italiani per saggiarne capacità difensive e velocità di reazione. Gli alpini aprirono il fuoco in tutte le occasioni e i tedeschi si sganciarono, lasciando però sul campo almeno quattro morti.

Rientro in prima linea

Visto che l’attività tedesca sul fronte si stava intensificando, l’unità di mio nonno ricevette finalmente l’ordine di lasciare il ricovero di Fornelli e di spostarsi in linea. Il XXXIII battaglione bersaglieri venne quindi schierato a sud-ovest della cima di Monte Marrone ed acquartierato nei rifugi di Casale Mainarde e Masseria Capaldi. Tornare in azione sei mesi dopo l’ultima battaglia di Bastia sembrava surreale: ancora una volta mio nonno ed i suoi uomini erano chiamati ad affrontare le loro paure piu’ profonde e a rischiare la vita. Ma poiché affrontare un pericolo a viso aperto è una liberazione rispetto alla condanna di doverlo solo immaginare, il rientro al fronte venne accolto anche con un certo sollievo. Per tornare a casa era in ogni caso necessario passare attraverso la linea Gustav: tanto meglio quindi farlo al più presto e chiudere la partita, comunque dovesse andare.

Appena arrivato al fronte mio nonno e i suoi uomini iniziarono a pattugliare il loro settore di linea e a rinforzarlo in caso di possibili attacchi tedeschi. E proprio durante una delle sortite nei boschi scoscesi tra Monte Marrone e Monte Mare ebbero il loro primo incontro, su suolo italiano, col fuoco nemico.

Una delle esperienze più sconcertanti che possano accadere in una guerra moderna è probabilmente quella di ritrovarsi bersagliati di pallottole prima ancora di sentire il rumore degli spari, se la loro origine è sufficientemente distante. Un pomeriggio mio nonno stava guidando un manipolo di suoi uomini durante una pattuglia lungo il fronte quando, da chissà quale altura nelle circostanze, una mitragliatrice tedesca li aveva inquadrati ed aveva aperto il fuoco su di loro. Una frazione di secondo prima di udire il lungo crepitio dell’arma che sparava, simile a una cerniera lampo che si chiude in fretta, aveva quindi avvertito lo spostamento d’aria delle pallottole che lo sfioravano, simile ad un soffio che si muoveva lungo la divisa.

In un attimo aveva capito cosa stesse succedendo ed era balzato in avanti, proteso in una corsa senza fiato mentre i colpi nemici alzavano una pioggia di polvere conficcandosi nel terreno intorno a lui.

“State giù!”, aveva urlato con un grido che gli era esploso nello stomaco e gli aveva schiantato la gola con tutta la forza di un boato.

I suoi uomini si erano buttati a terra al lato del sentiero che stavano seguendo, mentre lui aveva continuato la sua corsa, le gambe leggere come non le aveva mai sentite, i polmoni privi d’aria eppure dimentichi della necessità di respirare. Tutto il suo essere era stato spremuto e distillato nei passi vorticosi che stava mettendo in fila: non percepiva niente, non pensava a niente e anche il tempo pareva essersi arrestato, sospeso in un attimo eterno tra passato e futuro.

Con la coda dell’occhio aveva finalmente visto il cratere di una bomba aprirsi alla sua destra e prima ancora di rendersi conto di quel che stava facendo aveva cambiato direzione per raggiungerlo. I colpi della mitragliatrice tedesca, che l’avevano fino a quel momento inseguito, lo superarono senza raggiungerlo quando scartò di lato in direzione della buca. Un attimo dopo si ritrovò in volo verso la fossa, le braccia protese in avanti in un balzo spiccato con tutta la forza di cui era capace.

Ricordo che quando mio nonno mi raccontò questo episodio, mi confessò con un sorriso di aver quasi saltato oltre la buca. Per un attimo aveva temuto di non raggiungerla, non perché gli era mancata l’energia per farlo, ma perché ne aveva usata troppa. Controllarla, in quel momento, era stato impossibile.

Era quindi atterrato sul bordo opposto del cratere, colpendolo col petto in piena velocità senza riuscire a ridurre l’impatto della caduta. L’urto l’aveva fatto rimbalzare all’indietro e rotolare scompostamente sul fondo della buca, in cui si ritrovò senza elmetto e impigliato nella tracolla del fucile. Appena riuscì a sollevare il viso dalla polvere, si ritrovò carponi con le mani che artigliavano la terra, mentre il suo stomaco lo costringeva a rigettare tutto quello che aveva ancora dentro.

L’urlo di Borghi lo raggiunse lontano ed ovattato, come in un sogno. “Fuoco di copertura! Fuoco di copertura!”. Improvvisamente i soldati che erano con lui reagirono e l’aria si riempì del boato assordante delle fucilate italiane, che sparavano in direzione della posizione tedesca nel frattempo individuata. Sotto quel volume di fuoco, i colpi della mitragliatrice nemica si fecero più radi e meno precisi e mio nonno si arrischiò a muoversi per rimettersi in testa l’elmetto.

Poco dopo sentì dei passi di corsa avvicinarsi pesanti verso la sua posizione. Quando si girò indietro, vide la faccia impolverata di Borghi fare capolino da sopra il cratere. “Fuori di lì ora, forza!”, gli gridò tendendogli una mano. Stringendo i denti saltò verso di lui, gli afferrò il braccio e si fece trascinare fuori dalla buca. Guardò Borghi per un attimo e poi mise mano al fucile, unendosi al tiro dei suoi uomini verso i tedeschi.

Non c’era modo di mirare precisamente da quella distanza ed ingaggiare un lungo scontro a fuoco in quelle circostanze non era utile per nessuno. Non restava che sganciarsi.

“Muoversi ora! Muoversi! Via di qua!” urlò mio nonno mentre ricaricava. Continuando a sparare ed usando tutti i ripari che riuscirono a trovare, lui e gli altri soldati si ritirarono più a valle, allontanandosi il più rapidamente possibile dall’area dell’agguato. Giunti a distanza di sicurezza, si fermarono per tirare il fiato e controllare che nessuno fosse stato ferito. Fortunatamente stavano tutti bene e in un silenzio interrotto solo da qualche risata nervosa si sedettero a fumare una sigaretta, le divise intrise di sudore. “Niente più scherzi signore”, gli disse Borghi sorridendo. Mio nonno lo guardò mentre aspirava il fumo, poi gli appoggiò una mano su una spalla fissandolo per qualche istante: “Grazie”, gli rispose. “Dovere”, disse semplicemente Borghi raccogliendo il fucile. Era tempo di rimettersi in marcia.

Poco dopo erano tutti rientrati sani e salvi al campo base, dove fecero rapporto per segnalare le possibili posizioni tedesche in cui si erano imbattuti.

L’incidente

Fortunatamente, io non ho dovuto vivere l’esperienza della guerra come mio nonno. Ma in un’occasione mi sono comunque ritrovato a schivare la morte insieme a lui.

Era una buia serata di marzo, avevo tredici anni e stavo tornando a casa in macchina con la mia famiglia da una gita nella vicina città di Ferrara, dove eravamo andati a visitare una mostra al castello estense. Mio nonno era al volante e mia sorella gli sedeva accanto sul sedile del passeggero. Mia nonna, io e mia mamma eravamo invece seduti dietro, con me al centro. Mio nonno correva un po’ troppo sulla strada statale che avevamo imboccato, ma nessuno ci aveva fatto caso: stavamo chiacchierando animatamente e ricordo che ridevamo per un episodio che mi era capitato a scuola e che avevamo trovato divertente.

Improvvisamente avevo notato di fronte a noi la sagoma più scura della notte di un’auto nel mezzo della carreggiata, là dove non avrebbe dovuto esserci nulla. Una precedenza mancata o un calcolo sbagliato: non lo sapro’ mai. In un attimo i fari dell’auto di mio nonno l’avevano illuminata ed io avevo istintivamente afferrato i poggiatesta dei sedili anteriori.

Ricordo i momenti successivi come se li avessi vissuti in un lungo sogno, con l’impressione di osservare la scena da lontano. Era una sensazione quasi piacevole, perché aveva strappato il mio corpo dalla trappola in cui era incastrato per portarlo in un luogo ovattato e sicuro, da cui potevo concedermi il lusso di non preoccuparmi troppo di quel che sarebbe successo.

Mentre la mia coscienza galleggiava a mezz’aria da qualche parte, avevo sentito la lamiera schiantarsi e forarmi le orecchie e mi ero ritrovato a pensare, con una certa distaccata curiosità, che l’incidente che stavo vivendo sarebbe stato piuttosto grave. L’urto a circa 120 chilometri orari aveva sbalzato la nostra auto dall’altra parte della carreggiata, come una palla da biliardo in una carambola. Mentre ci spostavamo, avevo visto di fronte a me la luce dei fari di una macchina che viaggiava in senso opposto avvicinarsi rapidamente.

Mi preparai ad un ulteriore impatto frontale, mentre la mia mente realizzava che probabilmente sarei morto molto presto. Ricordo che lo pensai con stupore, più che con tristezza o paura. Fino ad allora non avevo messo in considerazione quella eventualità ed il fatto che mi si fosse parata davanti così presto nella vita mi fece sentire quasi vittima di un brutto scherzo. Sarebbe stato un peccato se fosse successo, mi ero detto. Ma mentre cercavo di digerire quel pensiero un altro aveva fatto capolino dai margini della mia coscienza. Aveva la consistenza di una mano calda sulla mia testa e mi aveva subito tranquillizzato. “Devi solo avere la pazienza di aspettare che tutto questo finisca”, mi aveva detto. Ed avevo subito deciso che se tenere duro ancora un po’ era tutto quello che mi era richiesto avrei potuto farcela.

L’ultimo scontro frontale aveva finalmente interrotto la corsa impazzita della nostra macchina, col risultato che mi ero sentito in un attimo risucchiato dentro il mio corpo. Il luogo protetto in cui ero stato in quei pochi secondi, che a me erano parsi così lunghi, era scomparso e di fronte a me il mondo reale aveva ripreso forma.

La macchina era ridotta a un rottame: un cumulo di spigoli informi in cui niente era più al suo posto. Mio nonno si lamentava riverso sul volante e mia nonna giaceva incosciente tra i due sedili anteriori dopo essere stata proiettata verso il parabrezza. Il suo respiro era irregolare e suonava come un gorgoglio affannato. Mia mamma e mia sorella erano rannicchiate in due coni d’ombra in cui non riuscivo a scorgere nulla.

Avevo quindi girato lo sguardo su di me e mi ero accorto di due cose: l’auto si stava riempiendo di fumo ed il mio braccio sinistro era ricoperto di sangue. Improvvisamente ebbi il terrore che la macchina stesse per prendere fuoco e in un attimo ero saltato fuori di li’, dando un calcio alla portiera posteriore e disinteressandomi completamente della mia famiglia. Una reazione di cui mi sarei in seguito vergognato, ma che in quel momento era stata inevitabile.

Ritrovatomi in piedi fuori dalla macchina mi ero toccato braccia e gambe freneticamente, nel tentativo di capire dove potessi essere ferito. Ma mi ero subito reso conto, non senza sollievo, che il sangue che avevo addosso non era mio, ma molto probabilmente di mia nonna. Un altro sentimento su cui mi sarei poi interrogato. C’è un aspetto umiliante nello sperimentare tutta l’incontrollabilità dell’istinto di sopravvivenza.

Il caso aveva voluto che l’incidente fosse avvenuto nei pressi di una stazione di servizio. Appena riacciuffato un minimo contatto con la realtà ero quindi corso verso il distributore, consapevole che lì avrei trovato un estintore da usare sulla macchina per scongiurare qualsiasi rischio di incendio. Ne avevo trovato uno appoggiato da qualche parte ed avevo provato ad alzarlo. Con mia sorpresa, non ero stato capace di farlo. Avevo quindi guardato le mie mani e mi ero finalmente accorto di avere due dita rotte, probabilmente spezzatesi mentre restavo aggrappato ai sedili anteriori durante l’incidente. Ancora non sentivo dolore, ma sollevare qualunque peso era per me impossibile. Fortunatamente, uno dei clienti della stazione di servizio intui’ cosa volessi fare e se ne occupò.

Sapere che la nostra auto era al sicuro mi fece sentire sollevato ma mi diede anche modo di concentrarmi su un’altra priorità. Dall’altra parte della strada avevo infatti visto la macchina che aveva causato l’incidente. Il lato di sinistra pareva quasi esploso dopo l’urto e la persona che la guidava era ancora dentro, cosciente ed apparentemente buone condizioni, ma col viso sanguinante. Mi ero avvicinato a grandi passi e avevo capito che era una donna. Ricordo i suoi capelli neri e ricci e la litania che le usciva dalla bocca: “Cos’è successo? Non è colpa mia… Cos’è successo?”.

Quando la raggiunsi un velo rosso scese sopra i miei occhi ed il mondo intero scomparve dalla mia vista: rimase solo il viso di lei, nitido come fosse l’unico punto illuminato all’interno di un tunnel. Avevo iniziato a insultarla con tutto il fiato che avevo in corpo e mi ero lanciato verso la sua portiera, deciso a tirarla fuori dalla macchina. Non avevo nessun piano preciso ma ricordo perfettamente che desideravo solo vendicarmi e punirla. Non sono sicuro che ci sarei riuscito: dopo tutto ero ancora un ragazzino e per di più con due dita rotte. Ma in quel momento non importava: la rabbia che stavo vomitando era un fiume in piena e non temeva alcuna conseguenza.

Per mia fortuna, qualcuno si accorse di quel che stava succedendo. Sentii due braccia forti afferrarmi improvvisamente alle spalle e portarmi via, lontano da quell’auto. Provai a liberarmi ma presto lasciai perdere. Mi girai e vidi un uomo che mi osservava preoccupato: “Sto bene ora, grazie”, gli dissi. Mi lasciò andare e ci guardammo per un attimo negli occhi. Di lui ricordo i folti baffi bianchi e le pupille spalancate. Fu come se la mia fronte fosse stata investita da un’ondata di acqua ghiacciata: la furia che avevo provato un attimo prima si dileguò rapida nella notte, tornando a nascondersi da dove era venuta.

Non ho mai più provato un desiderio così puro e profondo di fare del male a qualcuno e sono felice che la vita non mi abbia fatto nuovamente piombare in un recesso così oscuro del mio animo. Ma quel sentimento primordiale e animalesco si è impresso dentro di me in modo indelebile e mi ha consentito di gettare uno sguardo dentro mio nonno. Se un incidente stradale era stato in grado di risvegliarlo così facilmente, non oso nemmeno immaginare quanto profondamente possa agire sullo spirito umano l’esperienza infinitamente più drammatica del combattimento e della guerra.

Alla fine sopravvivemmo tutti, incluse le altre persone coinvolte nell’incidente. Servì solo un po’ di tempo per riparare le ossa rotte e ricucire le ferite. Mia nonna fu vicina a perdere un occhio, con cui aveva colpito la leva del cambio quando era stata sbalzata verso il cruscotto, ma i medici fecero un miracolo e glielo salvarono.

Quando arrivammo in ospedale in un’ambulanza dei pompieri che viaggiava a sirene spiegate, raggiunsi prima di tutto la barella su cui era sdraiato mio nonno. Era rimasto sempre cosciente ma i suoi occhi mi erano sembrati spenti lungo tutto il viaggio ed avevo intuito che non si rendesse pienamente conto di cosa fosse successo né di come stavamo noi. Mi mossi quindi per entrare nel suo campo visivo insieme a mia sorella, che era uscita incredibilmente illesa dallo scontro, e gliela indicai con un sorriso. “Vedi nonno, stiamo bene. Non ti preoccupare”. Lui girò lo sguardo su di noi e quando ci mise a fuoco si mise a piangere di un pianto che pareva non potesse avere fine. “Oh grazie Signore, grazie! Sarei morto altrimenti, sarei morto…”, mormorava tra le lacrime, il petto squassato dalle ferite e dai singhiozzi. Lo salutai con una carezza e lo lasciai alle cure dei medici.

Andai poi a chiamare mio padre per chiedergli che venisse a prendere me e mia sorella in ospedale, prima che lo facesse qualcun altro. Sapevo che la mia voce l’avrebbe tranquillizzato. Chiesi quindi a un infermiere di alzare la cornetta e digitare il numero per me, visto che non potevo farlo da solo. Quando arrivai finalmente a casa, a notte fonda, rimasi sveglio fino alla mattina a raccontargli più e più volte l’incidente, rivivendolo ossessivamente in tutti i dettagli.

Nelle settimane successive tornai più volte all’ospedale a trovare i miei nonni e mia madre, ricoverati con svariate fratture, finché non tornarono tutti a casa. Una sera mi trovavo nella camera di mio nonno: stavamo chiacchierando mentre aspettava di ricevere la cena. “Nonno, sei sopravvissuto senza un graffio ad anni di guerra e guarda cos’ha fatto un incidente stradale in un secondo”, gli dissi a un certo punto. “Pensavo la stessa cosa lo sai?”, mi rispose sorridendo, “Per fortuna è andato tutto bene”. Allungò con fatica le braccia dal letto ed io feci un passo verso di lui. Quando mi abbracciò, la sua stretta mi tolse per un attimo il respiro. Nelle sue mani che affondavano nelle mie spalle sentii tutto il sollievo di un incubo che finisce.

Contrattacco su Monte Marrone

Quando mio nonno aveva scampato la morte sulla linea Gustav, mancavano ormai pochi giorni a Pasqua, che nel 1944 cadde il 9 di aprile. Il Generale Utili decise, nonostante il pericolo che comportava, di trascorrere quel pomeriggio con gli alpini del Piemonte schierati a difesa di Monte Marrone. I soldati avevano creato postazioni difensive scavando buchi nella neve, segando alberi, stendendo reticolati, minando l’area davanti a loro e accatastando rocce. Ma era una linea sottile e fragile, con uno strapiombo alle spalle che precludeva ogni possibilità di ritirata. A metà circa tra le cime nord e sud del monte era stato installato il pezzo d’artiglieria che gli alpini avevano trasportato fin lì dopo averlo smontato a valle. Utili consumò un pasto frugale coi suoi uomini e poi li avvisò di prestare più attenzione del solito quella notte: i tedeschi avrebbero potuto approfittare dei festeggiamenti di Pasqua per lanciare il loro primo vero contrattacco.

Gli alpini lo ascoltarono ma fino a un certo punto. Quella sera bevvero probabilmente più del solito e quando calarono le tenebre unirono le loro voci all’unisono e squarciarono la notte coi loro canti. Dalla sua posizione a ridosso del monte, mio nonno li ascoltava immobile, una sigaretta conficcata tra le labbra. In quel paesaggio lunare sconvolto dalla guerra, il coro di centinaia di uomini riempì l’aria rotolando da una cima all’altra, precipitando tra gli alberi e riempiendo le valli. Era un canto liberatorio, che aveva tutto il sapore di uno schiaffo alla morte e di una sfida al nemico.

Sfida che, come Utili temeva, venne raccolta. Dopo qualche tempo i cori alpini si placarono e le montagne ripiombarono in un silenzio immobile. Nessuno però andò a dormire: il contrattacco tedesco era nell’aria ed alpini, bersaglieri e artiglieri erano in all’erta, gli occhi aperti a scandagliare il buio della notte.

Verso le 3 del mattino, gli alpini schierati su Monte Marrone iniziarono a sentire rumori sospetti provenire dal bosco di fronte al loro. Inizialmente furono solo alcuni fruscii, poi qualche ramo spezzato. Muovendosi il più lentamente possibile, gli uomini del Piemonte iniziarono a far scivolare il primo colpo nella canna delle loro armi, pronti a sparare. Dalle buche che avevano scavato nella neve fuoriuscivano solo i loro occhi e la bocca dei loro fucili.

Improvvisamente una quiete immobile calò sulla montagna e per un attimo parve che anche le rocce stessero trattenendo il fiato. Vi fu per gli alpini solo il tempo di scambiarsi uno sguardo nervoso da sotto l’elmetto, quando un soldato tedesco mise un piede su una mina nascosta tra gli alberi e la fece brillare. L’esplosione fece crollare l’equilibrio instabile di quell’attesa e l’intera montagna venne inondata dal fuoco furioso dei due schieramenti.

Sparando nel buio, i tedeschi iniziarono a correre verso lo schieramento italiano, mentre gli alpini provavano inutilmente a prendere di mira le sagome più scure della notte che saltavano fuori dal bosco. A valle invece, le artiglierie italiana e polacca entrarono in azione e fecero fuoco sugli obiettivi prestabiliti a nord di Monte Marrone, per impedire l’invio di rinforzi tedeschi sulla cima della montagna e per tagliare la ritirata ai soldati che si erano già lanciati all’attacco.

Mio nonno e l’intero schieramento italiano osservarono impotenti e col cuore in gola la cima di Monte Marrone illuminarsi di esplosioni, mentre il cielo notturno veniva solcato dalla parabola dei proiettili traccianti, come in un macabro spettacolo di fuochi d’artificio.

Lo scontro si concentrò soprattutto intorno alla cima più alta della montagna, a nord della cresta, e divenne rapidamente una mischia corpo a corpo. I soldati tedeschi raggiunsero la linea italiana e vi saltarono dentro, trasformando la sparatoria iniziale in una zuffa confusa e disperata.

L’esito dello scontro rimase a lungo incerto, ma gli alpini riuscirono infine a resistere. Gli ultimi crepitii delle armi automatiche si spensero all’alba, quando i tedeschi abbandonarono il loro tentativo di riprendere Monte Marrone. La luce del sole illuminò una linea sconvolta dai segni della battaglia e ricoperta di neve intrisa di sangue. Durante i combattimenti, gli alpini persero 25 uomini tra morti e feriti. Poteva senza dubbio andare peggio.

Mentre i soldati lavoravano per ripristinare le loro difese, si imbatterono in un soldato tedesco rimasto ferito ed abbandonato sul campo dai compagni, che non l’avevano trovato o non erano riusciti a soccorrerlo. Si avvicinarono quindi a lui, lo legarono ad una barella e lo fecero scendere a valle calandolo giù per lo strapiombo che avevano scalato durante l’iniziale conquista del monte. Il tedesco giunse a destinazione terrorizzato, sicuro com’era che quello fosse un elaborato piano per spaventarlo e poi ucciderlo lasciandolo precipitare nel vuoto. Quando invece si vide affidato alle cure dei medici italiani, mise freneticamente mano al portafoglio per offrire dei soldi ai suoi soccorritori. Gli alpini che l’avevano trasportato fin lì si misero a ridere e lo lasciarono, sconcertato e senza parole, in compagnia di una bottiglia di vino. Per lui la guerra era finita.

Ricordo che mio nonno mi aveva raccontato più volte questo scontro con ammirazione. “Quegli alpini sarebbero morti tutti piuttosto di arretrare di un metro”, mi aveva detto con un bagliore negli occhi.

Mia nonna invece non era dello stesso avviso. “Ma ti sembra che siano queste cose di cui andare fieri. Morire tutti in guerra. E poi? E poi sei morto! Che logica è?”, aveva commentato in un’occasione. Non aveva proprio tutti i torti e anche mio nonno non volle insistere.

Campo minato

Il giorno dopo la battaglia, il 10 aprile, era il giorno di Pasquetta. Avrebbe dovuto essere una giornata di festa: i tedeschi erano stati respinti e per il momento almeno il fronte italiano non era minacciato. Invece quella sera mio nonno era di nuovo di pattuglia. Con lui una squadra di bersaglieri e, come sempre, Borghi. Non aveva lasciato il suo fianco dall’inizio della guerra.

Si erano spinti in un nuovo settore compreso tra Monte Marrone e Monte Mare, per sincerarsi che i tedeschi non tentassero ulteriori colpi di mano capaci di prenderli alla sprovvista. L’area, come tutta la linea Gustav, era un groviglio di campi minati che il contingente italiano aveva in parte bonificato con un paziente lavoro durante le prime settimane passate al fronte. Solo in Italia, i tedeschi avevano infatti piazzato oltre 23.000 mine antiuomo, che gli Alleati avevano soprannominato “Bouncing Betty”, dal cartone americano Betty Boop degli anni ‘30. Muoversi in quella zona era quindi sempre rischioso, anche quando si era al sicuro dal fuoco nemico. Semplicemente mettere un passo davanti all’altro era un esercizio snervante, che ai soldati spesso sembrava la cosa più coraggiosa mai fatta in vita.

Mio nonno e i suoi uomini si stavano muovendo silenziosamente attraverso i boschi. Tutto pareva tranquillo, quando una sorta di presentimento aveva colpito mio nonno. Si era girato indietro e aveva notato che la formazione seguita dai suoi uomini si era allargata troppo. Con un’inquietudine che l’aveva sorpreso si era quindi girato verso Borghi. “Non ti allontanare troppo!”, gli aveva detto cercando di non alzare troppo la voce.

Borghi l’aveva guardato e aveva fatto appena in tempo a sorridergli: col passo successivo, senti’ di aver fatto scattare il meccanismo di accensione di una mina. Aveva quindi fatto un rapido passo di lato trattenendo il respiro, mentre l’orrore di quel che sarebbe successo gli aveva fatto cadere il fucile dalle mani. Appena spostato il piede infatti, l’ordigno spicco’ un salto di circa un metro e gli esplose all’altezza dell’inguine, lanciando tutto intorno le 360 biglie di metallo che conteneva al suo interno.

L’esplosione falciò rami e tronchi in un raggio di decine di metri, mancando fortunatamente tutti gli altri membri della squadra di mio nonno, che erano sufficientemente lontani o erano riusciti a buttarsi a terra. Borghi invece venne sbalzato a qualche metro di distanza, mentre un ringhio sordo gli usciva dalla bocca.

Mio nonno ebbe l’impressione di non essere più capace di respirare o di far battere il cuore. Era scivolato a terra, si era rialzato, aveva raggiunto Borghi di corsa, si era liberato del fucile, e raccogliendogli la testa gli aveva urlato di parlargli, mentre con una mano cercava inutilmente di chiudere la voragine che si era aperta nel suo corpo. Ma era chiaro che non ci sarebbe stato nulla da fare: Borghi era scomparso dalla vita in giù. Lo aveva quindi abbracciato e aveva preso ad accarezzarlo, sforzandosi di guardarlo negli occhi e di ignorarne lo strazio. Qualche momento dopo, gli occhi di Borghi si erano riempiti di lacrime, la mano che gli aveva afferrato il braccio aveva perso forza ed il suo corpo teso allo spasimo si era improvvisamente rilassato. Aveva ventitré anni.

Mio nonno non si mosse e rimase in ginocchio a dondolarsi avanti e indietro, la testa di Borghi tra le mani, lottando contro i gemiti che gli sfuggivano dalla bocca. Provò a chiudere gli occhi per cancellare il mondo ma non servì a nulla: il corpo del suo amico continuò ad avere la consistenza indifferente della morte, cui non si può dare nemmeno un ultimo addio.

Gli altri bersaglieri lo raggiunsero in silenzio e si fermarono in piedi dietro di lui. Poi qualcuno gli mise una mano su una spalla e lo fece alzare lentamente. Mio nonno afferrò il fucile, si girò in direzione del campo base e prese a camminare senza guardare nessuno, con la solitudine dell’ultimo uomo sulla terra. Vincere la paura e rimanere aggrappati alla vita era stato difficile fino a quel punto. D’ora in avanti, senza l’amico più caro, sarebbe stata una danza con la follia.

Da piccolo, pur non entrando nei particolari, mio nonno mi aveva parlato più volte del suo attendente, delle circostanze della sua morte e di quanto fosse stata stretta l’amicizia che li aveva legati. Ma non potevo comprendere la sua perdita e anche oggi posso solo iniziare a immaginarla. Pur avendo passato tanti anni con lui, non l’ho mai abbracciato una sola volta per consolarlo.

Riconoscimenti

La conquista e la difesa di Monte Marrone ebbero un certo risalto mediatico in quei giorni. Già il primo aprile Radio Londra l’aveva festeggiata così, pur non specificando che l’impresa era stata compiuta da soldati italiani: “Nel settore centrale della linea di battaglia le truppe alleate sono avanzate di circa due chilometri conquistando Monte Marrone (…), la cui vetta ventun chilometri a nord-est di Cassino sovrasta una strada di rifornimento tedesca”.

L’11 aprile invece riportava il respinto contrattacco tedesco, questa volta citando gli italiani: “Truppe italiane nel settore principale della 5° Armata hanno respinto contrattacchi tedeschi infliggendo perdite al nemico”.

Anche gli ufficiali alleati con cui gli italiani erano in contatto si complimentarono col Raggruppamento. Così si espresse il generale Sulik, comandante della Divisione Kersowa: “L’azione sul Monte Marrone (…) è la migliore dimostrazione dell’ottimo lavoro di preparazione dello stato maggiore e la decisa ricacciata del nemico, nonché la continua attività di pattuglie, sono l’espressione delle alte qualità di combattimento dei soldati del I Raggruppamento Motorizzato italiano”.

Il generale Alexander, comandante delle forze alleate in Italia, scrisse invece così: “Durante tutto lo scorso inverno avete combattuto valorosamente (…). Io e coloro che sanno ci rendiamo ben conto di come stupendamente voi avete combattuto, contro ostacoli quasi insuperabili in una guerra su montagne rocciose e scoscese, coperte di neve, e in vallate interrotte da fiumi e dal fango, contro un nemico agguerrito. Vi siete guadagnati l’ammirazione del mondo (…). Le forze alleate si stanno ora radunando (…) per annientare il nemico una volta per sempre. A noi, in Italia, è stato concesso l’onore di dare il primo colpo”.

Nel 1975 una croce con un’aquila che spicca il volo venne realizzata sulla cima più alta di Monte Marrone dall’Associazione Nazionale Alpini, a commemorazione della battaglia. Il monumento è oggi ancora lì e continua a guardare la vetta.

Con la conquista di Monte Marrone, la linea del fronte controllata dagli italiani venne estesa sulla destra oltre le sorgenti del Volturno, fino a Monte Curvale e Monte Santa Croce, che dominano i paesini di Foci, San Vittorino e Cerretta. Il riposizionamento venne effettuato per consentire a varie unità alleate di spostarsi in altri settori del fronte o di godere di un breve periodo di riposo nelle retrovie in vista dell’operazione Diadem, l’assalto finale alla linea Gustav.

Il 15 aprile, durante tale riorganizzazione, il Raggruppamento passò dai polacchi alle dipendenze del X Corpo d’Armata britannico. Così scrisse il generale polacco Anders ad Utili congedandosi da lui: “Tengo ad esprimervi il vivo compiacimento che ho avuto nel conoscervi e nel collaborare con voi, con il vostro Stato Maggiore e con le truppe del I Raggruppamento Motorizzato e apprezzo vivamente i sinceri rapporti che ne sono derivati”.

Il 18 aprile poi, il I Raggruppamento Motorizzato cambiò denominazione in Corpo Italiano di Liberazione (CIL). Fu una sorta di riconoscimento ufficiale del suo contributo allo sforzo bellico da parte degli Alleati. A quella data il contingente italiano aveva registrato 93 morti, 315 feriti e 175 dispersi. In tutto quindi 583 perdite, di cui 340 durante la battaglia di Monte Lungo e le altre 243 sulla linea Gustav. Una di queste era Borghi.

Mentre gli Alleati si preparavano a dare la spallata finale alle difese tedesche, il 22 aprile nacque a Salerno il primo governo di unità nazionale, con Badoglio sempre nel ruolo di presidente del consiglio. La manovra fu possibile dopo che il Partito Comunista Italiano guidato da Palmiro Togliatti accettò di entrare a far parte del governo insieme agli altri partiti del CNL, segnalando quindi che la priorità fosse la lotta antifascista rispetto alla deposizione della monarchia. Grazie a tale svolta, tutti i partiti antifascisti, e cioè Democrazia Cristiana, Partito Comunista, Partito Socialista, Partito Liberale, Partito Democratico del Lavoro e Partito d’Azione, vennero per la prima volta coinvolti insieme nell’esecutivo. Fu un passo importante per dare unità allo scontro contro le formazioni nazifasciste, anche se il governo non sarebbe sopravvissuto a lungo alla liberazione di Roma.

Allungo su Monte Mare

Ai primi di maggio il sole iniziava finalmente a scaldare anche le montagne, l’aria sapeva di primavera e l’operazione Diadem era quasi pronta al lancio. Il battaglione alpini Piemonte venne quindi ritirato dal fronte per un breve periodo di riposo e sostituito su Monte Marrone dai bersaglieri del XXXIII e del XXIX battaglione. Mio nonno vi si arrampicò ancora racchiuso in un sarcofago di silenzioso isolamento dopo la morte di Borghi.

L’11 maggio, proprio il giorno prima della grande offensiva alleata, i tedeschi tentarono un nuovo colpo di mano su Monte Marrone. I bersaglieri però lo occupavano ormai in forze e lo respinsero. Mio nonno fece fuoco con una furia nuova quel giorno e questa volta, a differenza della Corsica, cercò di prendere bene la mira ad ogni colpo. Nel boato di ogni fucilata cercava la sua vendetta e quel giorno la inseguì finché l’ultimo soldato tedesco non cadde o fuggì in ritirata. Ma quando la giornata volse al termine non aveva trovato nessuna pace. Ebbe pena per sé stesso e gli parve che la terra su cui camminava lo stesse risucchiando in una voragine. Quella sera si andò a sedere lontano dai suoi uomini, si raggomitolò tra le rocce e chiuse gli occhi. Anche il suono delle parole era in quel momento un peso ingestibile.

Lo stesso giorno, un manipolo di soldati italiani era riuscito per la prima volta a raggiungere Monte Mare, il cui dominio avrebbe potuto precludere l’accesso a Montecassino dalle Mainarde, il massiccio al confine tra Lazio e Molise. Ma l’offensiva era stato il risultato di un’avanzata non ben coordinata né pianificata, che aveva coinvolto solamente i plotoni arditi dei bersaglieri. Questo gruppo di soldati era riuscito a insediarvisi e a tenerlo dalle 10 del mattino fine alle 9 di sera, prima di essere travolto dall’inevitabile contrattacco, lanciato verso le 4 del pomeriggio. La reazione tedesca era stata infatti impossibile da arginare, complice anche l’impreparazione dell’artiglieria italiana che non aveva avuto tempo e modo di preparare il suo tiro di copertura prima dell’inizio dei combattimenti.

Durante questi scontri, il tenente degli alpini Enrico Guerriera, che era rimasto di servizio al pezzo di artiglieria installato su Monte Marrone, aveva realizzato che i bersaglieri su Monte Mare erano in maggiore difficoltà di quelli impegnati insieme a mio nonno. Contravvenendo quindi agli ordini, era fuggito dalla sua posizione per andare a soccorrerli ed era riuscito ad unirsi ai combattimenti. Ferito ripetutamente alla testa, alla spalla e a un braccio, non cercò di trovare riparo e venne infine abbattuto da una raffica di mitragliatrice in pieno petto. Per il suo coraggio, gli venne attribuita la medaglia d’oro al valor militare con la seguente motivazione: “In un momento in cui i pezzi della propria sezione non avevano immediato impiego nell’azione in corso, visto che un reparto di arditi bersaglieri si trovava duramente impegnato in un difficile settore, accorreva sul luogo (…). Dopo aver concorso efficacemente (…) alla neutralizzazione di ripetuti assalti tedeschi, usciva da un camminamento, nell’intento di portarsi sotto una postazione di arma automatica avversaria, allo scopo di distruggerla con lancio di bombe a mano. In questa temeraria impresa rimaneva ferito. Ciò nonostante persisteva nella sua azione e, ferito altre due volte, si trascinava ancora verso il nemico, finché veniva colpito a morte”.

Il figlio di Guerriera gli aveva regalato un orsacchiotto di gomma come ricordo e porta fortuna quando era partito per la guerra. Guerriera l’aveva sempre con sé: diceva che con quella protezione non gli sarebbe successo nulla. Ma durante i combattimenti dell’11 maggio l’aveva lasciato in tenda. Il giocattolo è ora esposto al museo militare di Monte Lungo.

A fine giornata gli italiani furono quindi costretti a ritirarsi da Monte Mare, dopo aver registrato 9 feriti, 2 dispersi e 3 morti, tra cui Guerriera. L’entusiasmo degli uomini del CIL certo non mancava. La disciplina e l’organizzazione lasciavano invece qualcosa a desiderare. Ad ogni modo, gli scontri di quei giorni impedirono a Kesselring di spostare nel settore di Cassino gli uomini che aveva nelle Mainarde, proprio quando l’offensiva alleata venne lanciata.

L’assalto finale alla linea Gustav e la liberazione di Roma

L’operazione Diadem prese il via proprio alle 23 dell’11 maggio. Dopo lunghi preparativi, oltre 2.000 pezzi di artiglieria iniziarono a sparare lungo tutto il fronte, trasformando la linea Gustav in una tempesta di fuoco. L’offensiva questa volta sarebbe stata di ampio respiro e avrebbe costretto i tedeschi a combattere su un fronte di svariati chilometri, anziché cercare di sfondarlo in un solo punto come durante le battaglie precedenti. Mentre l’artiglieria compiva il suo lavoro, l’aviazione alleata si impegno’ in un fitto programma di bombardamento delle retrovie tedesche, colpendo anche reti stradali e ferroviarie prima di concentrarsi sugli obiettivi più strettamente militari della linea Gustav.

Ad offensiva iniziata, così scrisse Churchill al generale Alexander: “Tutti i nostri pensieri e le nostre speranze vi accompagnano in quella che credo e spero sia la battaglia decisiva, combattuta fino allo spasimo”. Dopo mesi di stallo, l’intero comando alleato guardava alla battaglia con malcelata apprensione.

A bombardamenti completati, l’8° Armata britannica lanciò 300.000 soldati britannici, canadesi, neozelandesi, indiani e polacchi all’attacco lungo la valle del Liri e direttamente su Cassino e Montecassino. La 5° Armata americana invece, scagliò 170.000 truppe statunitensi e francesi contro un ristretto settore di 32 chilometri a sud di Cassino, concentrandosi sulla costa tirrenica ed i monti Aurunci.

I combattimenti infuriarono a lungo e nonostante la violentissima spallata i tedeschi tennero duro, soprattutto durante i primi tre giorni.

Il CIL non avanzò ma rimase a guardia delle sue posizioni sulle Mainarde, respingendo però il 13 maggio l’ennesimo contrattacco tedesco su Monte Marrone, lanciato alle 10.30 di sera. Il pezzo di artiglieria italiano schierato sulla cresta fece fuoco ad alzo zero sui tedeschi in avvicinamento, subito seguito dagli altri cannoni italiani schierati a valle e dalle armi leggere delle truppe trincerate sulla linea del fronte. Ancora una volta, l’avanzata nemica fu rotta ed i tedeschi dovettero battere in ritirata.

Furono questi giorni interminabili per mio nonno, durante i quali dovette sembrargli che l’inferno avesse inghiottito il mondo intero. I combattimenti infuriavano lungo tutto il fronte, i bombardamenti aerei e di artiglieria erano incessanti e lui e i suoi uomini avevano già dovuto respingere due controffensive in tre giorni.

Ricordo che mi raccontò più volte di non essere riuscito a chiudere occhio per svariate notti di fila. Lo spettacolo che si parava davanti a lui era quello di una distruzione perfetta nella sua purezza, che feriva gli occhi col bagliore delle fiamme e lacerava le orecchie coi boati delle esplosioni. Gli unici sentimenti che albergavano nel cuore degli uomini coinvolti in quei giorni di follia erano una ferocia allucinata ed uno spietato desiderio di continuare a vivere.

Il 14 maggio la linea tedesca iniziò a scricchiolare. I francesi sfondarono nel settore dei monti Aurunci e la 71° Divisione tedesca che parava loro la strada cominciò a cedere. Il fianco sinistro della formazione alleata iniziò quindi a muoversi in avanti, mentre allo stesso tempo i carri armati canadesi riuscirono finalmente ad attraversare il fiume Rapido, che all’epoca passava proprio per il centro di Cassino (oggi scorre più a sud). Sbarcati sull’altro versante, riuscirono a fornire quel supporto corazzato che era mancato alle truppe alleate durante le prime tre battaglie e che avrebbe reso vano qualsiasi contrattacco tedesco.

A quel punto Kesselring comprese di aver perso la partita. Se il suo fianco destro lungo il Tirreno avesse ceduto completamente c’era un rischio molto concreto che gli Alleati riuscissero a dilagare e a prendere alle spalle i suoi uomini inchiodati a Cassino e le sue posizioni al centro dello schieramento. Non restava altro da fare che ritirarsi.

Il ripiegamento finale avviene nella notte tra il 17 e il 18 maggio. La mattina del 18, soldati del contingente polacco riuscirono quindi a occuparono le rovine dell’abbazia di Montecassino appena abbandonata dai paracadutisti tedeschi, facendo finalmente garrire la loro bandiera al vento. L’assalto che avevano lanciato durante l’ultima battaglia di Cassino era costato loro quasi 4.000 uomini, tra morti, feriti e dispersi. Ma la linea Gustav era ormai battuta.

Subito dopo lo sfondamento, la porzione di fronte di competenza del CIL venne estesa verso sinistra, fino alla strada statale 627 che collega Isernia a Sora passando per Atina, subito a ovest di Monte Marrone. Ma coi tedeschi in rotta anche gli italiani sarebbero stati presto chiamati a muoversi e a inseguirli, per tallonarli durante la ritirata e sfruttare il più possibile il vantaggio di cui godevano gli Alleati.

Nel frattempo, gli americani bloccati ad Anzio erano stati rinforzati dalla 36° Divisione Texas, la stessa che aveva combattuto a Monte Lungo a fianco degli italiani nel dicembre del 1943. Con l’arrivo di quell’unità ed i tedeschi in fase di ripiegamento, gli uomini guidati dal generale Truscott passarono finalmente all’attacco il 23 maggio per rompere l’accerchiamento in cui erano rimasti incastrati per quattro mesi. Il piano del generale Alexander prevedeva che il contingente sbarcato ad Anzio puntasse su Valmontone ed occupasse la Casilina, per tagliare la ritirata ai tedeschi in fuga dalla linea Gustav. Sarebbe stata un’opportunità unica per accerchiare e distruggere una considerevole porzione delle forze tedesche in Italia, accelerando così la fine dei combattimenti.

Ma l’ambizione del generale Clark ebbe la meglio. Ossessionato dall’idea di passare alla storia come il liberatore di Roma e di strappare questa vittoria prima dello sbarco in Normandia, che sapeva ormai pronto al lancio, costrinse Truscott a modificare la direttrice dell’avanzata, puntando direttamente sulla capitale italiana.

Quando se ne accorse, Churchill protestò veementemente, ma non ci fu nulla da fare: Alexander non riuscì a fargli cambiare idea. I tedeschi ebbero quindi modo di disimpegnarsi usando le strade di montagna dell’entroterra, ritirandosi in buon ordine e riposizionandosi più a nord, dove avrebbero poi costretto gli Alleati ad altri lunghi mesi di combattimento.

Avanzando su Roma gli Alleati la trovarono quindi vuota e intatta, abbandonata senza distruzioni dal contingente tedesco in fuga, e vi entrarono il 4 giugno senza sparare un colpo. Lo status di città aperta era stato riconosciuto, alla fine, anche dal nemico.

Clark ebbe così la sua vittoria, della cui opportunità rimase sempre convinto. Parlando della sua decisione di puntare dritto su Roma disse infatti: “Noi non solo volevamo l’onore di conquistare Roma, ma pensavamo di averlo abbondantemente meritato (…). Volevamo che in patria la gente sapesse ch’era stata la 5° armata a compiere l’impresa e sapesse anche a quale prezzo c’eravamo riusciti”. Il 5 giugno un vittorioso Clark raggiunse quindi il Campidoglio a bordo della sua jeep. Ma già il giorno dopo l’operazione Overlord, e cioè lo sbarco in Normandia, gli rubò la scena e fece passare le imprese belliche italiane definitivamente in secondo piano, anche se Cassino aveva in fin dei conti facilitato l’invasione della Francia sottraendo truppe a Hitler. La gloria che Clark aveva tanto cercato, e che avrebbe allungato la guerra in Italia, venne celebrata su giornali e cinegiornali per sole 24 ore.

Operazione Chianti

Gli uomini del CIL intanto erano stati lanciati nuovamente in avanti il 27 maggio, nell’ambito dell’operazione Chianti concordata con l’8° Armata britannica, per tallonare i tedeschi in ritirata attraverso le Mainarde e consentire quindi agli Alleati di avanzare in sicurezza fino ad Atina utilizzando la strada statale 627, che si snodava più a valle. L’assalto iniziò alle 7 del mattino dopo un bombardamento di artiglieria e coinvolse tutte le forze a disposizione di Utili. Mio nonno ed i bersaglieri non furono impegnati in combattimento durante questa operazione, ma seguirono il contingente italiano per i successivi tre giorni di marcia attraverso le montagne, pronti ad entrare in azione qualora necessario.

Durante il primo giorno dell’avanzata gli alpini occuparono Monte Mare già in mattinata, che era stato abbandonato dai tedeschi e cadde quindi definitivamente in mano italiana dopo i combattimenti che l’avevano già visto protagonista l’11 maggio.

Il 184° Reggimento Paracadutisti, appena arrivato dalla Sardegna, diede invece l’assalto a Monte Cavallo, il più alto delle Mainarde coi suoi 2.039 metri, che era ancora difeso da alcuni reparti tedeschi. Ma la loro era ormai un’azione di retroguardia: gli uomini di Kesselring stavano solo cercando di rallentare gli Alleati, non di fermarli. Il fuoco nemico costrinse comunque i paracadutisti ad avanzare prudentemente con una manovra concentrica da nord e sud, dato che il versante est del monte presentava solo bastioni rocciosi inaccessibili. Raggiunsero il loro obiettivo alle 11 del mattino del 28 maggio.

Dopo quest’ultimo episodio di resistenza, i tedeschi semplicemente cessarono di contrastare l’avanzata degli uomini di Utili ed abbandonarono il campo. Il 184° Reggimento Paracadutisti prese quindi San Biagio Saracinisco, sull’estrema sinistra dello schieramento italiano e lungo la strada per Atina, mentre il 68° reggimento fanteria raggiunse Monte Mattone, subito a nord del lago di Barrea, marcando il limite orientale dell’offensiva del CIL. Il 29 maggio infine reparti del CIL calarono nel villaggio di Picinisco, ad est di Atina, dalle loro posizioni su Balzo della Cicogna, assicurando quindi agli Alleati un transito sicuro sulla strada statale 627.

Con quest’ultimo movimento il ciclo operativo del CIL sulla linea Gustav e sulle Mainarde venne finalmente a concludersi. Ricordo che mio nonno mi raccontò più volte di essere arrivato alla fine di quei giorni completamente esausto, incapace di riconoscersi e di pensare in modo lineare. Trascorse le successive tre giornate dormendo quasi ininterrottamente, al punto che il personale medico iniziò a preoccuparsi. Ma il suo corpo aveva semplicemente bisogno di tempo e di rimanere per un po’ sordo a qualsiasi sollecitazione.

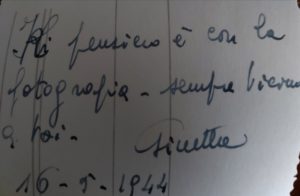

Quando riprese un minimo di controllo su sé stesso, lesse finalmente la posta ricevuta da Ginetta, la cui consegna era stata preclusa durante i precedenti giorni di combattimento. Tra le lettere che trovò c’era anche una sua foto, in cui con un sorriso gli diceva di pensarlo e di essergli vicino. Quando la vide, la nostalgia che aveva di lei lo invase con la forza di un’onda che supera una diga con un balzo. Ma dopo quel che aveva vissuto temeva di essere stato scagliato in un luogo in cui Ginetta non avrebbe mai potuto raggiungerlo. Mise la foto nel portafoglio, rivide il sangue e il fango che gli avevano lordato le mani e si chiese se avrebbe dovuto nasconderle per il resto dei suoi giorni.

A partire dal primo giugno e per i tre giorni successivi gli uomini del CIL vennero caricati su degli autocarri e spostati sul versante adriatico, con l’incarico di risalirlo nelle settimane successive. Con questo trasferimento passarono dal X al V Corpo d’Armata britannico e persero ogni possibilità di sfilare per Roma da vincitori. Nonostante il tributo di sangue pagato, gli Alleati non vollero concedere loro questo privilegio.

Il generale Mc Creery, comandante del X Corpo britannico, scrisse quindi ad Utili per accomiatarsi: “Caro generale Utili, sono spiacente di non avervi visto oggi. Desidero ringraziare Voi, il colonnello Lombardi ed i componenti tutti del CIL per l’appassionata ed efficace cooperazione data alle mie dipendenze. Mi congratulo coi militari di ogni grado per le operazioni svolte recentemente (…). L’operazione è stata effettuata con celerità e le vostre truppe hanno mostrato decisione nell’affrontare il nemico e un forte spirito di resistenza (…). Auguro a tutti gli appartenenti del CIL ogni miglior fortuna e successo nelle operazioni future. Sono veramente spiacente di vedervi lasciare il X Corpo”. Una lettera che suona sincera: il CIL si era davvero guadagnato il rispetto degli Alleati sul campo.

Il generale Leese, comandante dell’8° Armata britannica, così invece scrisse a Utili negli stessi giorni: “Mio caro generale Utili, mi debbo congratulare con voi e con le vostre truppe per gli ammirevoli progressi da voi realizzati nei recenti combattimenti. Il vostro successo nell’eliminazione del nemico da importanti zone montuose (…) è stato di grande appoggio alla nostra avanzata (…). Sono estremamente grato a voi e a tutte le truppe da voi comandate, sicuro che questi vostri successi, i primi nell’8° Armata, saranno forieri di ulteriori prossime vittorie”.

Marocchinate

Quei giorni a cavallo tra il maggio e il giugno del 1944 avrebbero dovuto essere una pagina felice per l’Italia, con lo scardinamento della linea Gustav e la liberazione di Roma. E invece per molti abitanti dei villaggi laziali fu solo l’inizio di un nuovo ed inaspettato incubo, che proseguì poi in Toscana e all’Isola d’Elba. Un incubo che mi auguro non abbia mai nemmeno sfiorato mio nonna, che rimase ad Altopascio, in provincia di Lucca, per tutta la durata della guerra.

Dopo lo sfondamento del fronte, le truppe coloniali francesi si abbandonarono infatti ad una sistematica serie di stupri delle donne che ebbero la sfortuna di incappare sulla loro strada. È senza dubbio possibile che altri soldati alleati si siano occasionalmente uniti a quell’orrore, ma sembra accertato che nella stragrande maggioranza dei casi i responsabili siano stati i goumiers. Quel che resta ancora da chiarire è la motivazione originale del loro comportamento.

Secondo una ricostruzione ripetutamente avanzata in passato, all’alba dell’ultima battaglia di Cassino il comandante del contingente francese, generale Juin, avrebbe fatto circolare un volantino in francese ad arabo tra i goumier contenente le seguenti istruzioni: “Soldati! Questa volta non è solo la libertà delle vostre terre che vi offro se vincerete questa battaglia. Alle spalle del nemico vi sono donne, case, c’è un vino tra i migliori del mondo, c’è dell’oro. Tutto ciò sarà vostro se vincerete (…). Per cinquanta ore sarete i padroni assoluti di ciò che troverete al di là del nemico. Nessuno vi punirà per ciò che farete, nessuno vi chiederà conto di ciò che prenderete”.

L’originale di questo volantino però non è mai stato ritrovato e ci si può domandare per quale motivo Juin avrebbe messo per iscritto istruzioni che sostanzialmente incitavano le sue truppe a commettere dei crimini.

Ad ogni modo, anche se la tesi del volantino fosse dimostrata falsa l’acquiescenza dei comandi alleati e la metodicità delle violenze perpetrate sembra configurare un contesto in cui venne concessa al contingente marocchino e algerino, più o meno tacitamente, una certa libertà d’azione nei confronti della popolazione civile in cambio dell’impegno bellico. Ai goumiers sarebbe cioè stato garantito il cosiddetto diritto di preda.

Nessuno sa di preciso quanti episodi di violenza siano avvenuti: molti non vennero denunciati per la vergogna o si persero nel caos della guerra. Altri vennero insabbiati per non macchiare la reputazione degli Alleati quali liberatori d’Italia o per non compromettere le pacifiche relazioni post-belliche tra Italia e Francia. Senza dubbio comunque gli stupri colpirono diverse migliaia di donne e le stime oggi oscillano tra le 12.000 e le 30.000 vittime. In diverse occasioni i soldati alleati di altri contingenti intervennero per fermare i goumiers, ma i comandi non incoraggiarono mai troppo quel tipo di reazione. Si volevano infatti ridurre al minimo le possibilità che i soldati alleati, anziché ai tedeschi, iniziassero a spararsi tra di loro. La soluzione definitiva del problema giunse quindi solo nell’ottobre del 1944, quando le truppe coloniali vennero trasferite in Provenza per contribuire alla riconquista della Francia.

I paesi più colpiti furono quelli delle provincie di Frosinone e Latina. La polizia alleata, che prese nota di quegli avvenimenti, riferì anche come “in molti casi le truppe marocchine avessero forzato i genitori delle giovani ragazze e i mariti di donne sposate a essere presenti” alle violenze. Per evitare quella punizione quindi, molte donne si finsero malate, si sporcarono col fango per rendersi il meno attraenti possibile o si offrirono come vittime per evitare alle proprie figlie la stessa sorta. A volte funzionò, a volte no.

Tra le numerose testimonianze raccolte, una particolarmente straziante venne rilasciata da un abitante di Itri, che raccontò cosa accadde alla sua famiglia: “Un gruppo di marocchini venne a casa, presero mia cognata di anni 20 (…) la portarono in un pagliaio e venne violentata da quattro marocchini (…). Una mia nipote, signorina di 23 anni, fu portata in campagna e violentata da sette marocchini (…). Un’altra mia nipote, signorina di 24 anni, mentre tentava di allontanarsi con delle capre fu violentata da parecchi marocchini. Venuti in casa (…) i presenti si opposero ma furono bastonati (…). A me è stato portato via tutto il bestiame (…). La sera stessa altri marocchini vennero a casa ove ero rimasto con mia moglie e mia cognata, mi perquisirono e portarono via mia cognata di anni 52, alla quale hanno usato violenza”.

Il problema acquisi’ una dimensione tale che a un certo punto le autorità italiane protestarono ufficialmente. Il generale Messe, capo di stato maggiore dell’esercito cobelligerante italiano, scrisse infatti al generale britannico Noel Mason Macfarlane, capo della Commissione di Controllo alleata, che era incaricata di assicurare l’adempimento dell’armistizio tra Italia e Alleati, lamentando episodi “profondamente inumani” che inculcavano “nell’animo delle popolazioni un senso di profondo sgomento e di forte ostilità verso le truppe marocchine”. Ma la nota non produsse alcuna conseguenza significativa.