La fine dei combattimenti in Corsica gettò mio nonno ed i suoi uomini in un limbo di immobilità e abbandono, un purgatorio allucinato accompagnato solo dalla fame e dai ricordi della violenza appena sperimentata.

Mi sono a lungo chiesto cosa possa avergli attraversato la mente in quelle settimane senza futuro a cavallo tra il ’43 ed il ’44, mentre l’Italia andava in pezzi. Ed anche ora che ho assaggiato una parvenza di isolamento e incertezza, non posso avere alcuna idea di ciò che abbia veramente provato. Nonostante i miei rinnovati sforzi di comprensione, la mia e la sua esperienza di vita restano due rette destinate a non intersecarsi mai.

L’unica immobilità che ho potuto sperimentare, peraltro in modo agiato e confortevole, è iniziata con l’arrivo del nuovo coronavirus. Chiudere la porta di casa, appendere le proprie giornate all’ingresso e lasciarsi scivolare il tempo addosso è stata un’esperienza nuova, che francamente non avrei mai immaginato di provare. Le mura domestiche sono diventate il mio principale orizzonte, mentre il ritmo scandito dal lavoro un prezioso gancio col mondo esterno.

Certo, le limitazioni al movimento imposte in Belgio, dove mi trovo, non sono paragonabili a quelle introdotte in Italia, il mio paese d’origine. A Bruxelles, uscire per una passeggiata è sempre rimasto possibile, senza dover rispettare alcun limite di distanza dal proprio domicilio. E spostarsi in macchina per raggiungere il supermercato o il posto di lavoro, qualora fosse ancora aperto, non ha mai richiesto alcun documento. Ammetto che ho vissuto questi momenti con una certa emozione: attraversare le strade sgombre della città, nella sicurezza della mia auto e con la radio ad alto volume, è stato un brivido che dalla schiena mi ha raggiunto le gambe. Ed è stata anche una piccola ribellione alla situazione in cui mi trovavo. Il movimento ritrovato mi ha investito con tutto il sapore della libertà.

Durante i primi giorni di confinamento comunque ho avuto paura. Di ammalarmi, di non poter rientrare in Italia a visitare la mia famiglia, di perdere qualcuno che mi è caro. Poi la realtà, come sempre, ha avuto il sopravvento. Lentamente, le giornate hanno iniziato a normalizzarsi e ad allungarsi in una circolarità nuova, rotolando una dentro l’altra con confini sempre più sfumati. Nello spazio strappato alla quotidianità perduta, lontano da chi condivideva le mie giornate e ne disegnava l’equilibrio, ho potuto gettare con calma uno sguardo dietro di me. E l’amore di molte persone che negli anni hanno incrociato i miei passi, quale che ne sia stata la conclusione, ha affollato la mia mente, riempiendola di una pace inattesa. Il mio tempo sulla terra, ho pensato, non è andato perduto.

Mi chiedo se mio nonno, all’epoca più giovane di me e costretto in circostanze enormemente più difficili, abbia trovato dentro di sé un simile conforto mentre attendeva il rientro in Italia ed il suo incerto destino.

L’ho pensato molto in questi giorni, anche perché con lui ho vissuto il mio primo vero contatto con la folla, al di fuori del perimetro sicuro della casa e della scuola. Un’esperienza che, nelle circostanze attuali, sembra irripetibile.

Era il 21 giugno 1990, io avevo 9 anni, e mio nonno aveva deciso di portarmi alla partita inaugurale dei mondiali di calcio di Italia 90. Allo stadio Bentegodi di Verona si affrontavano Belgio e Corea del Sud ed io avevo passato i giorni precedenti in ansiosa trepidazione, immaginandomi come sarebbe stata la partita. Avevo trascorso interminabili pomeriggi a giocare a pallone nel giardino di mio nonno, il cancello del garage trasformato in un’immaginaria porta in cui segnare un goal dopo l’altro. I suoi occhi seguivano attenti i miei movimenti e la sua voce era rapida a commentare le mie azioni, come un telecronista televisivo. A fine giornata, tornavamo a casa ad ascoltare il disco di Notti Magiche, l’inno di Italia 90, che mio nonno aveva comprato appena uscito. Mi rendo conto ora che in quei giorni era forse più eccitato di me.

In preparazione dell’evento, mio nonno mi aveva anche comprato la collezione Panini dei mondiali. Ricordo l’odore vagamente dolciastro dei pacchetti di figurine appena aperti e le serate trascorse in camera ad incollarle più o meno maldestramente sull’album. Sfogliandone le pagine, fantasticavo su quali giocatori avrei visto e se sarei stato in grado di riconoscerli.

Il giorno della partita eravamo andati fino allo stadio e la mano di mio nonno mi aveva poi fatto strada tra la gente. Camminando verso l’ingresso, mi lanciava dall’alto sguardi incoraggianti, preoccupato forse che mi potessi spaventare in quell’ambiente nuovo ed affollato. Ma ero semplicemente impaziente di raggiungere i nostri posti. Con un’agitazione crescente l’avevo quindi tirato verso le scale ed avevo iniziato ad arrampicarmi in cima alla curva. Raggiunto il nostro anello, mi ero lanciato verso le gradinate e improvvisamente avevo visto il campo da gioco stendersi sotto di me come un lago verde.

C’erano oltre trentamila spettatori quel giorno, che riempivano l’aria di cori e striscioni. Il boato dei tifosi si muoveva come un’onda all’interno dello stadio, rimbalzando da un lato all’altro e incapace di uscirne. Lo stupore inziale mi aveva completamente paralizzato e mi ero ritrovato a guardare la scena trattenendo il fiato. Dopo qualche secondo, mi ero voltato incredulo verso mio nonno, per controllare che anche lui vedesse quello che vedevo io.

Carezzandomi la testa mi aveva fatto cenno di proseguire ed avevamo raggiunto i nostri posti. Ma ero troppo piccolo e troppo eccitato per seguire la partita stando compostamente seduto: restare in piedi sul mio seggiolino mi era quindi sembrata un’alternativa molto più conveniente. Del match che seguì non ricordo quasi nulla, nemmeno i due goals con cui il Belgio vinse. Ma l’emozione del viaggio e dell’ingresso allo stadio restano tuttora scolpiti dentro di me.

Ricordo tuttavia un piccolo incidente che già allora mi era parso indicativo del carattere di mio nonno, che si muoveva attraverso il mondo come un vulcano sopito ma potenzialmente sempre capace di un’eruzione improvvisa. Ad un certo punto, dei giovani tifosi sudcoreani si erano spostati per stendere il loro striscione proprio sulla ringhiera davanti ai nostri posti in curva. Il lenzuolo che avevano appeso ci impediva di vedere il campo, a meno che non ci fossimo spostati. In realtà qualche posto libero nella zona c’era ancora e in alternativa non mi sarebbe dispiaciuto semplicemente restare in piedi di fianco a loro, per avere la sensazione di mescolarmi meglio al tifo che rombava dentro lo stadio.

Ma nessuna di queste soluzioni era accettabile per mio nonno, che desiderava una giornata perfetta per suo nipote e probabilmente anche per sé. Dandosi uno schiaffo nervoso su una coscia si era quindi alzato in piedi ed aveva raggiunto i tifosi. Qualsiasi comunicazione tra loro era impossibile: lui parlava solo italiano e loro non ne capivano una parola. Ma li aveva presi di mira col suo sguardo e ciò che videro nei suoi occhi fu sufficiente a far passare il messaggio. Dopo qualche istante di incertezza raccolsero lo striscione e si spostarono qualche metro più lontano.

Avevo assistito alla scena con apprensione e anche un certo imbarazzo. Quando mio nonno tornò al suo posto, li lesse forse sul mio viso, perché dopo qualche istante i suoi occhi si placarono, farfugliò qualche parola tra i denti e raggiunse di nuovo i tifosi. “Noi italiani tifiamo Corea del Sud”, disse loro sorridendo e scandendo lentamente le parole, come se questo fosse sufficiente a renderle comprensibili. I ragazzi lo guardarono annuendo mentre indietreggiavano di mezzo passo, visibilmente perplessi e vagamente intimoriti. Ma mio nonno in qualche modo decise che questo era sufficiente per chiudere l’incidente. Tornò al suo posto sollevato, mi strinse una spalla con la mano e ricominciammo a guardare la partita.

L’emozione e la serenità di quel giorno sono stati un regalo per me, giuntomi inatteso tra le mani. Mio nonno fu invece costretto a guadagnarseli coi denti, dopo una giovinezza aggrappata ad un mondo che stava precipitando sempre più rapidamente verso l’inferno.

Subito dopo la fine dei combattimenti e la presa di Bastia, agli italiani venne fatto presente che avrebbero dovuto seguire l’esempio dei tedeschi ed evacuare rapidamente la Corsica. Gli Alleati del resto avevano istituito una commissione per controllare la smobilitazione delle truppe italiane già il 28 settembre, quindi prima ancora della liberazione definitiva dell’isola.

Le operazioni di trasferimento del contingente italiano verso la Sardegna cominciarono pertanto il 9 ottobre, cinque giorni dopo la fuga finale dei tedeschi, e si conclusero verso la metà di dicembre. Mio nonno si imbarcò a Bonifacio il 19 dello stesso mese e sbarcò in Sardegna il giorno dopo, a Santa Teresa di Gallura. Il porto di Bonifacio venne usato per traghettare le truppe e si riempì rapidamente di migliaia di soldati in partenza. Le artiglierie ed i mezzi meccanici e pesanti vennero invece concentrati presso quello di Porto Vecchio, anche se molti di questi vennero alla fine lasciati in Corsica e consegnati ai francesi.

II generale Magli abbandonò l’isola il giorno dopo mio nonno, il 20 ottobre, e appena giunto a Santa Teresa di Gallura assunse il comando delle forze italiane in Sardegna, rilevandolo dal generale Basso. Il suo quartier generale venne stabilito prima a Bortigali, poi a Sassari e infine a Cagliari, dove risiedette in un villino che definì “bellissimo” nelle sue note. L’8 dicembre venne finalmente a sapere dal Comando Supremo che la sua famiglia, con la quale non era più in contatto da tempo, stava bene ed era al sicuro. Quando ricevette la notizia, pianse calde lacrime di gioia.

La partenza del contingente italiano non fu però senza incidenti. I soldati in fila a Bonifacio vennero ripetutamente perquisiti prima di imbarcarsi, nel tentativo di evitare furti di cibo e materiali. La tensione ai controlli portuali era palpabile e in più di qualche occasione degenerò in colluttazioni. Una di queste ebbe come protagonisti dei bersaglieri. Al momento dell’imbarco vennero infatti fermati da dei gendarmi che chiesero se stessero portando via con loro del materiale francese. Questi risposero affermativamente e alla richiesta di mostrare di cosa si trattasse estrassero dalle loro tasche fotografie audaci di svariate ragazze corse. La rissa che ne seguì fu inevitabile.

Mi chiedo se mio nonno facesse parte del gruppo coinvolto in questo scontro. A giudicare dal ricordo che ho del suo carattere, non ne sarei del tutto sorpreso.

Tra le persone in partenza però non c’erano solo militari italiani. A Bonifacio ripararono infatti corsi che avevano collaborato con le forze di occupazione e temevano rappresaglie, donne che avevano intrecciato relazioni sentimentali con soldati italiani da cui non volevano separarsi e lavoratori italiani che erano rimasti bloccati in Corsica dalla guerra e ora temevano di non essere più benvoluti dalla popolazione locale. Una buona parte di questi fuggiaschi furono quindi imbarcati clandestinamente sulle navi italiane in partenza usando svariati stratagemmi: vennero coperti di bende, mascherati da feriti e caricati in ambulanze, o inchiodati all’interno di casse merci insieme ad altri materiali o infine fatti salire a bordo di notte con la complicità dei marinai italiani.

Non tutti i militari italiani comunque lasciarono immediatamente la Corsica. Come previsto dall’accordo italo-francese per la cessazione delle ostilità, circa 7.000 di loro rimasero infatti sull’isola alla guida del generale Lazzarini per ricostituire le vie di comunicazione, sgomberare le macerie, ripristinare le reti elettriche e telefoniche, rimuovere le mine lasciate dai tedeschi, smantellare le fortificazioni, riaprire gli aeroporti, recuperare materiali di guerra come reticolati e cavalli di frisia e gestire feriti e malati che non potevano essere trasportati in Sardegna. Gli ultimi uomini del contingente italiano lasciarono quindi la Corsica solo dopo la fine della guerra, nel settembre del 1945.

Il generale Lazzarini si occupò anche dell’istituzione del cimitero militare italiano a Bastia, che accolse 531 salme poi trasferite in Italia nel 1964, e della verifica e liquidazione dei danni reclamati dai francesi. La maggior parte dei caduti vennero restituiti alle famiglie, mentre 211 di loro trovarono definitiva sepoltura al cimitero Lupi di Livorno, città da cui erano partiti per la Corsica e dove si trovano tutt’oggi. La lapide creata per commemorarli si concentra sulla Divisione Friuli, che sostenne i combattimenti più duri, e recita: “Ai caduti della Divisione Friuli, che in terra di Corsica nell’autunno del 1943 col sacrificio della vita diedero luce alla libertà”.

A commemorazione degli eventi bellici, la città di Bastia dedicò poi il liceo cittadino al partigiano Jean Nicoli, che era stato decapitato dai carabinieri nell’agosto del 1943. La scuola venne aperta nei locali della caserma Marbeuf, che aveva ospitato la locale sede dell’OVRA (l’Organizzazione per la Vigilanza e la Repressione dell’Antifascismo). La caserma Battesti ad Ajaccio invece, l’altra sede dell’OVRA in Corsica, esiste ancora ed è sede di una centrale di polizia.

In mano alleata, la Corsica venne rapidamente trasformata in un’importante base aerea. Con 14 aeroporti funzionanti, divenne il punto di partenza di molteplici missioni di bombardamento dell’Italia, della Jugoslavia, dell’Austria e della Francia meridionale, tutte ancora occupate dai tedeschi alla fine del 1943. L’isola fu anche un’importante base strategica per lo sbarco alleato in Provenza nell’agosto del 1944, lanciato dopo lo sfondamento in Normandia per riconquistare l’intero territorio francese.

Il famoso scrittore francese Antoine de Saint-Exupéry, autore de Il piccolo principe, fu tra i piloti alleati basati in Corsica. Decollato dall’aeroporto di Bastia il 31 luglio 1944 per una missione di ricognizione a bordo del suo Lockheed P-38 Lightning, si inabissò a metà strada tra la Corsica e la costa francese, trovando la morte nelle acque del Mediterraneo. La dinamica dell’evento resta tutt’ora ignota, anche se nel 2003 l’asso della Luftwaffe Horst Rippert si è detto certo di essere stato lui ad averlo intercettato ed abbattuto durante un volo col suo Messerschmitt Bf 109.

Quando le operazioni di evacuazione della Corsica terminarono, il contingente italiano che l’aveva occupata si unì a quello che già presidiava la Sardegna. Nel dicembre del ‘43 quindi, quasi 161.000 uomini si ritrovarono dislocati sull’isola. Questo enorme polmone di soldati venne utilizzato dagli Alleati nel corso del ’44 per un duplice scopo. In primo luogo, e nella maggior parte dei casi, per sostenere da un punto di vista tecnico e logistico le truppe anglo-americane che stavano risalendo lungo la penisola. In secondo luogo, per costituire e rinforzare le unità italiane cobelligeranti, schierate in prima linea a fianco degli Alleati. Solo una minoranza di soldati, tutti con esperienza di combattimento in Corsica, venne quindi impiegata in vere e proprie azioni di guerra contro i tedeschi.

Mio nonno fu uno di questi soldati. Non solo, ma fu tra i primi ad essere traghettato sul continente per unirsi alla guerra di liberazione. Lui e gli altri bersaglieri del XXXIII battaglione ciclisti furono infatti mobilitati già nel febbraio del ’44. Tra giugno e luglio fu la volta della divisione Friuli e del LXXI battaglione bersaglieri motociclisti. Infine, due mesi dopo, venne coinvolta anche la divisione Cremona. Tutte queste unità, con l’eccezione di quella di mio nonno, raggiunsero quindi la penisola dopo la battaglia di Cassino e lo sfondamento della linea Gustav. Lui invece fece in tempo a partecipare a quello scontro, che rimane uno dei più sofferti ed iconici della seconda guerra mondiale.

Dopo l’8 settembre, il ritmo degli eventi in Italia iniziò ad accelerare.

In primo luogo, la resistenza italiana mosse i primi passi.

Il Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) nacque a Roma già il 9 settembre, ad una riunione cui parteciparono politici di diverse estrazioni: l’indipendente Bonomi, il democristiano Alcide De Gasperi, il liberale Casati, il socialista Pietro Nenni, il comunista Scoccimarro e Ugo La Malfa del partito d’azione. Quel giorno venne approvata una dichiarazione che recitava: “I partiti antifascisti si costituiscono in Comitato di Liberazione Nazionale per chiamare gli italiani alla lotta e alla resistenza e per riconquistare all’Italia il posto che le compete nel consesso delle libere nazioni”.

Dopo la costituzione della sede centrale di Roma, altre fiorirono a livello locale. Quella di Milano, ad esempio, destinata a divenire nel gennaio del ’44 il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI), divenne operativa già l’11 settembre 1943. Seguirono poi i Comitati di Firenze, Torino, Genova e Padova. Col tempo, sempre più città si unirono alla rete che veniva creandosi.

A grandi linee, emersero due tipi di resistenza.

Nel sud Italia, l’avvicinamento degli Alleati spinse la popolazione ad insorgere contro i tedeschi sotto pressione per gli attacchi anglo-americani. L’episodio più famoso di questo tipo di lotta, anche se non l’unico, resta quello delle quattro giornate di Napoli.

Il 22 settembre, i tedeschi emanarono nella città un bando per il servizio obbligatorio al lavoro. Riguardava tutti gli uomini abili dai 18 ai 33 anni, che equivaleva a precettare circa 30.000 persone. Ma solo 150 risposero all’appello. I tedeschi pensarono quindi di usare la forza e iniziarono dei rastrellamenti casa per casa. Nella notte tra il 27 e il 28 settembre però, alcune centinaia di persone riuscirono a rubare delle armi da alcune caserme e con queste scatenarono una guerriglia urbana probabilmente disordinata ma senza dubbio cocciuta e spavalda. Per quattro giorni i tedeschi vennero impegnati in un combattimento che non avevano immaginato di sostenere, fino a che fu loro consentito di ritirarsi in cambio della liberazione di 47 prigionieri. Il primo ottobre 1943 i napoletani consegnarono quindi agli Alleati una città libera.

Purtroppo però, le sofferenze di Napoli non si conclusero con l’arrivo delle truppe anglo-americane. Il 7 ottobre infatti, il Palazzo delle Poste venne colpito da diverse esplosioni, causate da ordigni a orologeria nascosti dai tedeschi prima dello sgombero finale. Il bilancio fu di trenta morti e oltre ottanta i feriti, tutti colpiti in un momento e in un luogo in cui, in teoria, la guerra era già finita. Una vendetta sadica e inutile.

Napoli fu dunque la testimonianza lampante del fatto che l’Italia aveva davvero cambiato campo e che per i tedeschi non ci sarebbero state più retrovie sicure.

La resistenza del nord Italia si misurò invece con altri problemi. I tedeschi, e con loro i repubblichini, controllavano infatti ancora saldamente il territorio e le iniziali speranze di una rapida fine del conflitto in Italia sfumarono presto di fronte all’ostinata resistenza delle truppe germaniche. I partigiani si ritrovarono così invischiati in una lotta lunga e difficile, per combattere la quale i tedeschi non esitarono ad usare l’arma del terrore.

A complicare lo scenario inoltre, i partigiani si divisero in diverse fazioni sulla base della loro ideologia politica, ritrovandosi spesso in competizione tra loro. Nonostante le difficoltà di quei giorni, gli occhi erano infatti già puntati al futuro dell’Italia e di conseguenza al suo possibile assetto politico. I gruppi autonomi e dichiaratamente non ideologici persero quindi rapidamente rilievo, mentre su tutte le formazioni si imposero, per capacità organizzativa, capillarità e spregiudicatezza, i comunisti. Nel novembre del ‘43, Luigi Longo, futuro segretario del Partito Comunista Italiano, dettò la linea scrivendo così su La nostra lotta: “Noi non possiamo e non dobbiamo attenderci passivamente la libertà dagli anglo-americani. Il popolo potrà avere un suo governo (…) solo se avrà lottato per la conquista della indipendenza e della libertà”.

I primi mesi furono i più difficili da un punto di vista logistico per l’organizzazione partigiana, che aveva bisogno di tempo, rifornimenti e stabili contatti con gli Alleati per strutturarsi efficacemente. Nel corso del ’44 riuscì però a cambiare passo, divenendo una costante spina nel fianco dei reparti tedeschi stanziati in Italia e costringendoli a distogliere dal fronte svariate unità semplicemente per tenere sotto controllo il territorio.

Nel frattempo, il neonato Regno del Sud, ansioso di legittimarsi non solo come involucro dell’Italia futura ma anche come un affidabile partner degli Alleati nella lotta contro i tedeschi, dovette cercare un modo di consegnare la propria dichiarazione di guerra alla Germania. Era un passaggio burocratico inevitabile, anche se mio nonno e gli altri militari italiani in Corsica si stavano già scontrando coi tedeschi.

Il problema ovviamente era trovare un rappresentante del Terzo Reich a Brindisi. Il governo Badoglio progettò quindi quella che parve una soluzione praticabile ed il 12 ottobre spedì il seguente telegramma all’ambasciatore italiano a Madrid: “Vostra Eccellenza è incaricata da Sua Maestà di comunicare all’ambasciatore di Germania (…) che di fronte ai continui e intensificati atti di guerra compiuti contro gli italiani dalle forze armate tedesche, l’Italia si considera dalle ore 15 del giorno 13 ottobre 1943 in stato di guerra con la Germania”.

L’ambasciatore tedesco a Madrid però, avendo probabilmente intuito le intenzioni del suo collega italiano, si rifiutò di riceverlo. Il 13 ottobre, il nostro ambasciatore affidò quindi la dichiarazione di guerra ad un suo segretario, che si recò personalmente presso l’ambasciata tedesca e la mise nelle mani della prima persona che trovò all’ingresso. Completata l’operazione, si tirò la porta dietro e cercò di dileguarsi prima di essere rintracciato. Il funzionario tedesco di turno si gettò però all’inseguimento, riuscì a raggiungerlo e, con la forza, gli rimise in tasca la lettera appena consegnata. Una scena indubbiamente comica, per chi la osservò incredulo per le strade di Madrid.

Il segretario rientrò all’ambasciata italiana a capo chino, ammettendo di non essere riuscito a portare a termine l’incarico. Ma l’ambasciatore trovò abilmente una via di fuga. Commentando i recenti eventi sentenziò: “Per avere respinto la nostra nota, è evidente che devono averne letto il contenuto. Da ciò consegue che, secondo il diritto internazionale, tanto basta perché la consegna della dichiarazione di guerra abbia da credersi avvenuta”.

Da quel momento e grazie a questo stratagemma, l’Italia, per quanto non ufficialmente riconosciuta come alleata, cessò d’essere trattata semplicemente da paese sconfitto.

Subito dopo l’ufficializzazione della posizione italiana, il 15 ottobre, il generale Utili prese la guida della Missione Militare Italiana di Collegamento con gli Alleati, creata nel tentativo di migliorare le relazioni con gli ex nemici e raggiungere un accordo circa la condivisione dello sforzo bellico. Utili aveva servito sia in Grecia che in Russia e dopo la caduta del fascismo il 25 luglio aveva suggerito di entrare in guerra contro i tedeschi subito, prima ancora di negoziare l’armistizio. Così però non andò e per gli italiani scrollarsi di dosso la reputazione di ex alleati di Hitler non fu facile.

Utili si rivelò comunque un ottimo diplomatico, oltre che un buon generale. Già il 20 ottobre venne infatti invitato a recarsi al quartier generale della 5° Armata americana per discutere col suo comandante, il generale Clark, il coinvolgimento all’interno dell’esercito statunitense del Primo Raggruppamento Motorizzato, ovverosia la prima formazione italiana ad unirsi agli Alleati nella guerra di liberazione. Utili tracciò nelle sue memorie un ritratto molto positivo di Clark, che lo impressionò con la sua figura giovanile ed il suo atteggiamento cordiale ed energico. Durante tale riunione venne coniato il termine di “cobelligeranza”, per fotografare il ruolo attivo giocato dagli italiani senza però riconoscerli ufficialmente come alleati.

Il Primo Raggruppamento Motorizzato, privatamente ribattezzato motoappiedato vista la carenza di mezzi disponibili, contava inizialmente su 5.000 uomini e venne affidato al generale Dapino, che si rese rapidamente conto di avere gli occhi di tutti gli Alleati puntati addosso. Eisenhower era infatti scettico circa la possibilità e l’opportunità di impiegare degli italiani in combattimento, ma si piegò di fronte alle insistenze del governo Badoglio. Come notò Dapino, al Raggruppamento toccava “la grave responsabilità di dimostrare con la sua condotta sul campo di battaglia il diritto della nostra martoriata Italia ad un migliore avvenire”.

Mentre gli Alleati dibattevano la posizione dell’Italia, i tedeschi stavano rapidamente trasformando la penisola in una fortezza da conquistare con le unghie e con i denti. Inizialmente Hitler, che temeva ulteriori sbarchi anglo-americani dietro la linea del fronte, era scettico circa la possibilità di impegnare gli Alleati a lungo in quel teatro. Aveva quindi dato ordine al suo fidato generale Rommel di predisporre una linea difensiva solo nel nord Italia, a protezione dei valichi sulle Alpi. Ma cambiò idea quando fu chiaro che gli Alleati avevano semplicemente deciso di avanzare unicamente per via terrestre, risalendo gli Appennini un metro alla volta.

Il 21 novembre il generale Kesselring ricevette quindi il comando di tutte le truppe tedesche in Italia, mentre Rommel veniva richiamato e inviato a occuparsi della difesa della Francia. A proposito delle discutibili decisioni strategiche degli Alleati, Kesselring stesso annotò: “Uno sbarco aereo a Roma e uno sbarco navale nelle vicinanze, anziché a Salerno, ci avrebbe automaticamente costretti ad evacuare tutta la metà meridionale dell’Italia”.

Kesselring si rese anche conto che l’azione degli Alleati era improntata ad un eccessivo ottimismo. La loro convinzione di poter chiudere la partita in Italia rapidamente li rese infatti prevedibili, cosa di cui i tedeschi seppero ampiamente e ripetutamente approfittare. Circa la sua abilità di contenere a lungo gli anglo-americani, Kesselring scrisse: “Dall’inizio alla fine i piani alleati dimostrarono che il pensiero dominante dell’Alto Comando alleato era di poter essere certo del successo, un pensiero che lo condusse a impiegare metodi e mezzi convenzionali. Per questa ragione mi fu quasi sempre possibile, nonostante l’insufficienza dei mezzi (…), prevedere la successiva mossa (…) e quindi prendere le opportune contromisure”.

Churchill gli dette indirettamente ragione in un telegramma allo stato maggiore dell’esercito britannico datato 19 dicembre 1943, che recitava: “Il completo ristagno delle operazioni sul fronte italiano sta diventando scandaloso. Il fatto di aver trascurato completamente le operazioni anfibie lungo la costa adriatica e (…) tirrenica ha avuto conseguenze disastrose”.

In quei giorni, le forze a disposizione di Dapino si aggiravano sui 5.000 uomini, ancora tutti dotati di armi italiane. Ma mancavano mezzi di trasporto, uniformi, munizioni ed equipaggiamento, inclusi articoli banali come le sigarette.

Fu in queste condizioni, impreparati e col morale già a pezzi, che gli italiani entrarono in azione per la prima volta nel dicembre del 1943. Il Primo Raggruppamento Motorizzato venne infatti incaricato di conquistare Monte Lungo, che impediva agli Alleati l’avanzata verso Cassino dominando la Casilina, l’arteria che collega Roma al casertano, presso il paese di Mignano Monte Lungo.

L’azione venne pianificata in un momento in cui le forze in campo si stavano riequilibrando: alcuni reparti americani erano infatti in fase di smobilitazione in vista del futuro sbarco in Normandia, mentre Kesselring stava ricevendo rinforzi da Hitler.

L’assalto a Monte Lungo venne lanciato all’alba dell’8 dicembre, appena un giorno dopo l’arrivo al fronte del Primo Raggruppamento Motorizzato. Nessuno dei soldati aveva quindi avuto modo di familiarizzare col terreno e quella mattina il campo di battaglia era coperto di nebbia. Dopo un bombardamento preparatorio dell’artiglieria, che fu ampiamente inefficace a causa della scarsa visibilità, gli uomini di Dapino iniziarono ad arrampicarsi verso i loro obiettivi.

Allo stesso momento, la 36° Divisione Texas iniziò a muovere verso Monte Maggiore, situato sulla sinistra di Monte Lungo e più alto di quest’ultimo. Il piano prevedeva infatti che i reparti americani coprissero il fianco del Raggruppamento durante la sua avanzata.

Fin dall’inizio, la resistenza tedesca sia su Monte Lungo che su Monte Maggiore si rivelò più tenace del previsto. Gli italiani iniziarono ad accumulare perdite ma tennero duro e dopo tre ore di avanzata, alle 9.30 del mattino, raggiunsero la vetta di Monte Lungo.

La missione pareva compiuta, ma proprio in quel momento la situazione iniziò a precipitare.

Il sole si alzò nel cielo, la nebbia si diradò e gli uomini di Dapino si ritrovarono di colpo addosso ad una serie di postazioni fortificate dei tedeschi. Alcune di queste facevano capolino dall’interno di grotte che si aprivano sui fianchi della montagna. Voragini nere che vomitavano un fuoco rabbioso.

Colti completamente di sorpresa e ormai visibilissimi alla luce del giorno, i soldati italiani vennero falciati da tiri incrociati di mortaio, artiglieria e mitragliatrici.

Nel frattempo la Divisione Texas era stata respinta e aveva desistito dal suo tentativo di prendere Monte Maggiore. I tedeschi che ancora lo occupavano girarono quindi le proprie armi sugli italiani inchiodati sulla cima illuminata dal sole di Monte Lungo e aprirono a loro volta il fuoco.

Fu un massacro. Alle 10 del mattino, quando fu chiaro che non c’era più nulla da fare, venne diramato un disperato ordine di ritirarsi. I soldati presero a correre verso le posizioni da cui erano partiti e le riguadagnarono solo dopo aver perso 300 uomini (47 morti, 102 feriti e 151 dispersi).

Il primo contatto col nemico era stato un trauma. Ma l’avanzata alleata non poteva aspettare.

Un secondo tentativo di prendere Monte Lungo, ormai trasformato in un paesaggio allucinato di alberi mozzati e terreno sconquassato, venne quindi organizzato per la mattina del 16 dicembre. Questa volta l’attacco venne meglio pianificato e l’assalto fu lanciato solo dopo la presa di Monte Maggiore sulla sinistra ed un efficace fuoco di artiglieria. Alle 13.30 dello stesso giorno tutti gli obiettivi vennero raggiunti e gli uomini del Raggruppamento poterono reclamare la loro prima vittoria, ottenuta al prezzo di altri 10 morti e 30 feriti.

Il costo era stato ingente e gli americani se ne resero conto.

Il generale Walker, comandante della 36° Divisione Texas, così scrisse a Dapino dopo l’azione: “Ho udito da parecchie fonti del magnifico comportamento delle vostre truppe, quando si lanciarono all’attacco di Monte Lungo. Vi prego di estendere ai vostri ufficiali e soldati le mie congratulazioni per l’entusiasmo, lo spirito ed il magnifico coraggio che hanno dimostrato”.

Il generale Clark, comandante delle truppe americane in Italia, inviò invece questo telegramma al comando italiano: “Desidero congratularmi con gli ufficiali ed i soldati al vostro comando per il successo riportato (…). Questa azione dimostra la determinazione dei soldati italiani di liberare il loro paese dalla dominazione tedesca, determinazione che può ben servire come esempio ai popoli oppressi d’Europa”.

Monte Lungo fu l’amaro battesimo del fuoco del rinato esercito italiano e segnò l’inizio della sua cobelligeranza a fianco degli Alleati. Il tributo di sangue versato fu comunque alto ed il Raggruppamento venne inviato nelle retrovie per riposarsi e riorganizzarsi dopo sole due settimane al fronte.

Mentre accadeva tutto ciò, mio nonno e i suoi uomini languivano in Sardegna, sentendosi abbandonati dopo gli scontri sostenuti in Corsica. Nei giorni successivi all’evacuazione, nessuno pareva avere piani precisi per il loro futuro e la sensazione di essere stati dimenticati da tutti non tardò a farsi strada tra i soldati.

A peggiorare la situazione poi, ci pensarono la malattia e la fame. Mio nonno venne infatti colpito da una fastidiosa infiammazione del viso, probabilmente facilitata dalle precarie condizioni igieniche e dallo stress in cui aveva vissuto nelle settimane precedenti. Fu costretto a smettere di radersi, mentre cercava di riposare il corpo e la mente nel tentativo di guarire il più rapidamente possibile.

Impresa questa non facile, data la cronica carenza di cibo che c’era in Sardegna. Erano troppi i soldati da sfamare sull’isola e quasi nessuno aveva accesso a razioni sufficienti o anche semplicemente ad un bagno decente o un’uniforme pulita. L’intero orizzonte di mio nonno si ridusse rapidamente alla bocca dello stomaco ed ebbe la sensazione che la sua umanità venisse rosicchiata via un pezzo alla volta. Si ricordava con stupore che c’era stata un’epoca in cui gli eventi del mondo l’avevano preoccupato e ne avevano catturato l’attenzione. Ora ciò che contava era semplicemente non andare a dormire troppo affamato.

Fortunatamente Borghi, il suo attendente, rimase sempre al suo fianco, diventando una fonte di coraggio nelle giornate sfilacciate che stavano attraversando. E la loro caparbia resistenza venne premiata dal destino. Dopo aver riparato col loro reparto nel villaggio di Calangianus, una sessantina di chilometri a sud di Santa Teresa di Gallura, mio nonno venne accolto da una famiglia locale, che senza chiedere nulla in cambio condivise quel poco che aveva per sfamarlo e aiutarlo a guarire. Un piccolo miracolo di umanità nel caos che li circondava.

Quando questo accadde e mio nonno riprese il filo perduto dei suoi pensieri, venne assalito dalla nostalgia per Ginetta, che non vedeva ormai da oltre un anno. Il suo ricordo lo colmava fino a dargli l’impressione che lo stesse scagliando fuori dal proprio stesso cuore. Per evitarlo, venne tentato di sbarazzarsene. Sarebbe stato forse più solo, ma almeno più libero. E non avrebbe avuto la sensazione di passare i propri giorni seminando in giro parti di sé.

Una sera che piangeva di nascosto i suoi dubbi e la sua solitudine, Borghi lo trovò e si sedette al suo fianco. “Se fossi veramente solo vorrebbe dire che non conti niente per nessuno. E invece io e gli altri abbiamo bisogno di te. E così Ginetta”, gli disse sorridendogli. Quelle parole e la mano che gli poggiò sulla spalla furono sufficienti a mio nonno per ricominciare a dare senso alle cose. In quel momento, era tutto ciò di cui aveva bisogno.

Dopo la prova di Monte Lungo, anche gli uomini del Raggruppamento passarono un Natale di lacrime. E il generale Dapino divenne l’inevitabile capro espiatorio per le alte perdite sostenute. Che fosse realmente stata responsabilità sua o che sia stato vittima delle circostanze, a quel punto poco importava: l’8 gennaio 1944 il generale Utili ricevette l’ordine di rimpiazzarlo alla guida del Raggruppamento.

Quando prese in mano la formazione, Utili iniziò subito a rinforzarne la struttura. Il primo passo fu l’ingaggio di due uomini chiave: il tenente colonnello Lombardi, nominato nuovo capo di stato maggiore, ed il colonnello Fucci, che aveva efficacemente guidato il 10° Raggruppamento Celere in Corsica, in cui aveva servito mio nonno, e che fu richiamato dalla Sardegna per assumere il ruolo di vicecomandante del Raggruppamento.

Successivamente, Utili incontrò i suoi uomini in presenza del generale Messe, capo di stato maggiore dell’Esercito Cobelligerante Italiano. Presentandolo alle truppe del Raggruppamento, quest’ultimo dichiarò, non senza emozione: “Vi affido a un uomo che sarà avaro del vostro sangue, che certo lo spenderà quando sarà necessario, ma mai invano e mai leggermente”.

Subito dopo, il 24 gennaio, Utili si recò a Caserta per incontrare nuovamente il generale Clark. Fu un colloquio decisivo: occorreva infatti ottenere garanzie per migliorare l’approvvigionamento del Raggruppamento ed assicurarsi il suo successivo rientro al fronte come formazione italiana autonoma e riconoscibile.

Utili espose il suo punto di vista, le forze a sua disposizione e l’importanza morale e storica di avere, tra gli Alleati, anche un’unità italiana chiaramente identificabile, anziché diluita tra gli schieramenti anglo-americani, come qualcuno continuava a proporre nonostante la prova di Monte Lungo. Alla fine del colloquio Clark lo guardò e disse: “Generale, la comprendo ed apprezzo la sua esposizione. I suoi soldati combatteranno con noi e sono certo che combatteranno bene. Darò gli ordini per quanto mi chiede”.

Forte di questa conferma, Utili si sentì pronto a riportare i suoi uomini in prima linea, sicuro che avrebbero combattuto solo sotto di lui.

Il tempismo del resto era perfetto, perché proprio in quei giorni stava iniziando la battaglia di Cassino, che in realtà fu l’insieme di quattro lunghi scontri combattuti tra il gennaio ed il maggio del 1944. Tanti ce ne vollero infatti per scalzare i tedeschi dalla cosiddetta linea Gustav, una poderosa serie di fortificazioni che tagliava la penisola italiana nel suo punto più stretto, dalla foce del Garigliano a ovest fino ad Ortona, a sud di Pescara, a est. Negli ultimi mesi del 1943 i tedeschi l’avevano ripetutamente rinforzata, sfruttando gli ostacoli naturali forniti dagli Appennini e trasformandola in un labirinto di bunkers, trincee, campi minati e reticolati. La città di Cassino, chiave d’accesso sulla Casilina della valle del Liri e quindi di Roma, era il fulcro di questo impianto difensivo.

Le prime due battaglie vennero combattute tra gennaio e febbraio. Gli Alleati avevano radunato truppe provenienti da mezzo mondo, ma nonostante i ripetuti attacchi di francesi, americani, neozelandesi ed indiani, i tedeschi riuscirono a resistere infliggendo pesanti perdite. Prima di uno di questi scontri, il 15 febbraio 1944, l’abbazia di Montecassino, un monastero benedettino prospicente la città di Cassino, venne pesantemente bombardato da 256 velivoli alleati, poiché erroneamente sospettato di essere un punto di osservazione e difesa dell’esercito tedesco. L’operazione ebbe come unico risultato quello di uccidere svariati civili che vi si erano rifugiati e di trasformare la costruzione in un cumulo di macerie, che vennero a quel punto occupate dai tedeschi e trasformate in un formidabile baluardo difensivo.

Il Raggruppamento raggiunse la sua posizione in prima linea l’8 febbraio del ‘44, dopo essere stato inquadrato all’interno del CEF, il corpo di spedizione francese in Italia. Preoccupato del fatto che la precedente ostilità potesse causare delle tensioni tra i soldati, il 5 febbraio Utili incontrò a Venafro sia il generale Juin, comandante del CEF, che il generale Guillame, comandante delle truppe coloniali francesi. L’accoglienza fu però molto cordiale e in particolare il generale Guillame, sposato con un’italiana, si prodigò spesso per migliorare i rapporti italo-francesi e mettere il Raggruppamento nelle condizioni di combattere efficacemente. Durante un colloquio privato, per chiarire che il contingente francese non serbava alcun rancore, rassicurò Utili con queste parole: “Noi militari dobbiamo obbedire, sa il cielo dove ci porta la politica”.

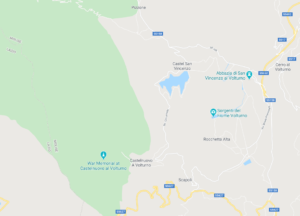

La porzione di linea che venne affidata agli italiani era sulla destra di Cassino, a nord della strada che collega Isernia con Atina, e costituiva la saldatura tra il contingente francese sulla sinistra e quello polacco sulla destra. Era un’area montagnosa adeguata al Raggruppamento, dato che poteva contare sulla strada Colli – Venafro per gli approvvigionamenti. Lo schieramento italiano occupava un altopiano tra i sei e gli ottocento metri di altezza, col fiume Volturno sul fianco destro e Monte Marrone sul fianco sinistro. Erano in mano italiana i villaggi di Castel San Vincenzo sulla destra, a ridosso delle sorgenti del Volturno, e quelli di Castelnuovo a Volturno e Scapoli al centro. Castelnuovo era completamente distrutto ed inabitabile, mentre Scapoli offriva un ottimo punto di osservazione del fronte. Utili fissò quindi lì il suo quartier generale, presso la casa del marchese Battiloro, il cui tetto era stato precedentemente sfondato da alcuni colpi di artiglieria. Tutto intorno, le condizioni sanitarie degli abitati e delle campagne erano estremamente precarie.

Sull’altro lato della linea i tedeschi godevano del vantaggio di occupare le alture rocciose che dominavano il fronte. Erano infatti installati su Monte San Michele a destra, sulla cui parete meridionale é incastonato l’eremo medievale di San Michele a Foce, nonché su Monte Marrone e, dietro a questo, Monte Mare a sinistra. Tutte queste cime erano ottime postazioni per le artiglierie, i mortai e le mitragliatrici tedesche. Quando gli italiani si spostavano in modo troppo visibile lungo la linea del fronte, venivano subito investiti dal fuoco nemico. Tenere la testa bassa, soprattutto durante il giorno, fu quindi la prima lezione da imparare.

Mentre coordinava l’arrivo in prima linea del Raggruppamento, Utili aveva anche fatto pressione per ricevere dalla Sardegna le truppe italiane reduci dai combattimenti in Corsica. Quei veterani con esperienza di combattimento erano esattamente il tipo di soldati di cui aveva bisogno. Mio nonno e gli uomini del XXXIII battaglione bersaglieri ciclisti furono quindi i primi ad essere imbarcati. Il 9 febbraio 1944 tre incrociatori li prelevarono a Cagliari e li scaricarono il giorno dopo a Napoli, dove arrivarono sporchi, malnutriti e con passo incerto. La parentesi senza spazio e senza tempo della Sardegna era finalmente finita: dopo oltre un anno dalla sua partenza per la Corsica, mio nonno era di ritorno sulla penisola italiana.

Sbarcando a Napoli, l’aria di mare si era mescolata nei suoi polmoni ad un groviglio di emozioni. La paura per ciò che lo attendeva. La malinconia per chi era stato prima della guerra. La speranza che tutto sarebbe finito presto. L’impazienza di rivedere Ginetta e la sua famiglia. Ma soprattutto, credo, la felicità di essere nuovamente più vicino a casa.

Nella mia vita ho avuto la fortuna di viaggiare molto. Ma di tutti i rientri in Italia ne ricordo uno in particolare, l’8 ottobre 2003, dopo una settimana trascorsa tra Israele e Palestina.

Avevo 22 anni e tornavo dal mio primo viaggio di lavoro. Scopo della missione: contribuire a un progetto delle Nazioni Unite per la ricostruzione della Camera di Commercio di Betlemme. All’epoca nessuno dei miei colleghi voleva viaggiare in quella parte di mondo: erano infatti i giorni della seconda intifada, Arafat era sotto assedio nel suo quartier generale di Ramallah, il muro tra Israele e Cisgiordania era in costruzione da qualche mese e gli attentati palestinesi, così come le ritorsioni israeliane, erano all’ordine del giorno. Io invece avevo accettato la proposta con un misto di timore e curiosità. Mi sembrava un progetto meritevole di essere realizzato. Inoltre, mettermi alla prova in quel modo mi entusiasmava, così come avere la possibilità di vedere luoghi che mi sarebbero stati inaccessibili, almeno in quel momento, da semplice turista. Pensando a mio nonno poi mi ero rasserenato: se ce l’aveva fatta lui a 22 anni, in circostanze incredibilmente più difficili, io non avevo motivo di avere paura.

Ero decollato all’alba da Milano e appena atterrato a Tel Aviv mi avevano portato al consolato italiano a Gerusalemme. Lì avevo incontrato parte del personale diplomatico e una squadra di carabinieri di guardia, tutti reduci da missioni di pace in Somalia e nella ex Jugoslavia. Mi avevano stretto la mano sorridendomi, ma avevano tutti un’aria piuttosto temibile e l’aspetto di chi entra a fatica nei vestiti che indossa. Uno di loro raccontava di essere stato attaccato più volte, e di aver dovuto rispondere al fuoco, mentre scortava convogli umanitari in Africa. Non ero sicuro se sentirmi rassicurato o preoccupato dalla loro presenza.

Dopo le presentazioni, uno di loro mi aveva portato fino a Betlemme con una macchina su cui erano state dipinte bandiere italiane ovunque. Per farlo avevamo dovuto attraversare il confine tra Israele e Cisgiordania, superando prima il check-point israeliano e poi quello palestinese. Quest’ultimo si rivelò una formalità: due uomini seduti dietro un bidone con un Kalashnikov a tracolla, che ci fecero semplicemente cenno di passare quando videro la bandiera italiana.

Il primo punto di controllo fu invece un’esperienza diversa. Con l’auto, fummo costretti ad attraversare un percorso a zig-zag tra reticolati ed ostacoli di cemento armato. Completato lo slalom, ci fermammo di fronte ad una squadra di soldati armati. Almeno in due puntavano le armi dritte sul parabrezza della nostra macchina: uno era in piedi di fianco a noi, il fucile alzato di fronte agli occhi. Un altro era seduto dietro una mitragliatrice pesante, accomodata su una struttura rialzata che dominava l’intero check-point. Non mi trovavo in una situazione di immediato pericolo, ma ebbi comunque la spiacevole sensazione che la mia vita fosse appoggiata all’indice di un paio di sconosciuti.

“Ora tieni le mani visibili sul cruscotto e non fare nulla che non ti dicano di fare”, mi aveva detto il carabiniere alla guida. Avevo annuito e insieme avevamo aspettato che altri due soldati si avvicinassero alla nostra macchina, uno per controllarne il pianale con uno specchio e l’altro per chiederci i documenti. Con la coda dell’occhio avevo continuato a guardare il mio accompagnatore, cercando di capire se stesse andando tutto come previsto. Superato l’esame, mi aveva scaricato all’ingresso di un albergo completamente vuoto nel mezzo di una città fantasma. Betlemme, normalmente un centro turistico e di pellegrinaggio, sembrava fosse stata abbandonata da tutti: nel silenzio della sera solo un’aria polverosa vorticava per le sue strade.

In quei giorni, dopo le riunioni, incontrai diverse famiglie palestinesi, alcune delle quali ammucchiate in stanze da cui fuoriusciva solo la disperazione di una miseria estrema. Spostandomi, vidi a un tratto un insediamento di coloni israeliani stagliato contro l’orizzonte alla periferia di Betlemme, simile a un castello arroccato su una collina isolata. Nel tentativo di farmi sentire il benvenuto, i miei ospiti mi portarono a pranzo fuori, in un ristorante il cui muro era stato crivellato dai colpi di un recente attacco israeliano. Tra i fori nel cemento era stata appesa la foto di una bambina uccisa durante l’azione. Avevo cercato di non apparire troppo turbato e verso la fine del pasto alcuni ragazzi della Camera di Commercio mi avevano chiesto, in un perfetto inglese, come poter lasciare il loro paese per studiare in Europa. Uno di loro mi aveva messo in mano il suo curriculum sorridendo, scambiandomi per qualcuno che poteva cambiare il suo destino. Non seppi cosa rispondergli.

Dopo aver passato tre notti a Betlemme, venni trasferito a Gerusalemme, ospite di un funzionario del consolato. Il mio alloggio era una sorta di camera della guerra, in cui riparare in caso di incidenti all’esterno. La porta d’ingresso era rinforzata e la luce entrava solo da una minuscola finestra che si chiudeva con una spessa placca di metallo. Era una sistemazione claustrofobica, in cui riuscii a chiudere occhio solo quando le prime luci dell’alba mi sorprendevano esausto filtrando dentro l’appartamento.

Il giorno del mio arrivo a Gerusalemme, sabato 4 ottobre, il ristorante Maxim di Haifa venne sventrato da un attacco suicida. Rimasero uccise 21 persone e 51 vennero ferite. L’attentatrice aveva 28 anni e si chiamava Hanadi Jaradat. Era una studentessa di legge cui l’esercito israeliano aveva ucciso, negli anni precedenti, il fidanzato, un fratello ed un cugino. Mi parve di assistere al parto osceno di una violenza avvitata su sé stessa.

Il giorno dopo, in tutta risposta, quattro F-16 israeliani avevano colpito un centro di addestramento palestinese a nord di Damasco, attaccando per la prima volta un obiettivo in Siria dai giorni della guerra dello Yom Kippur nel 1973.

Spesi i giorni successivi attraversando Gerusalemme in un perenne stato di allerta, consapevole che ogni autobus, mercato o locale pubblico poteva essere il bersaglio di un ulteriore attacco. I funzionari del consolato discutevano gli sviluppi trattenendo il fiato. C’era chi temeva che la reazione israeliana avrebbe esteso il conflitto al resto della regione e chi ipotizzava che lo spazio aereo sarebbe stato chiuso. Ricordo il desiderio di ripartire al più presto, che mi sembrava logico, ma anche la gioia intensa e vagamente feroce di lasciarmi scivolare addosso la sera dopo una giornata trascorsa senza incidenti. La vita in quei luoghi era una droga che portava all’overdose, e ne ebbi paura.

Alla fine giunse il momento della partenza. Dopo tre ore di meticolose perquisizioni e dettagliati interrogatori all’aeroporto di Tel Aviv, venni accompagnato al mio aereo da una guardia israeliana e rientrai in Italia nella notte.

Quando arrivai a casa, corsi a condividere la mia esperienza con mio nonno, cui fino a quel momento non avevo detto nulla per non spaventarlo. Gli raccontai di quel che avevo visto e della tensione di quei giorni. Mentre gli parlavo, cercavo la sua approvazione ma anche un punto di contatto con ciò che aveva vissuto lui alla mia età.

Spingermi così lontano non fu possibile, ma intercettai comunque un lampo di ammirazione nei suoi occhi. “Hai fatto bene a non dirmi niente quando sei partito. Sono contento che tu sia qui”, mi disse prima di abbracciarmi.

Quando avevo avuto bisogno di un briciolo di coraggio in più durante il viaggio, mi ero detto che la vita è quella che è e non sempre ci consente di determinare le nostre circostanze. Ma a noi resta la libertà di decidere come affrontarle.

Non gli dissi che questo era quello che la sua esperienza mi aveva suggerito e lui non aggiunse altro. Salutandolo però, sperai che l’avesse intuito comunque.

Dopo l’arrivo a Napoli, mio nonno e gli altri bersaglieri vennero trasportati a Monteroduni, un paese arrampicato su un colle e sovrastato da una rocca dell’VIII secolo. Col suo perimetro rettangolare e una torre su ciascun angolo, sembrava il prototipo del castello medievale che ogni bambino potrebbe disegnare immaginando di essere un cavaliere.

Il villaggio si trovava poco distante dal fronte e gli uomini del XXXIII battaglione bersaglieri vi giunsero il 14 febbraio. Utili e Fucci andarono loro personalmente incontro e quando i soldati ritrovarono l’uomo che li aveva condotti in battaglia qualche mese prima in Corsica vennero attraversati da una lunga ondata di emozione. Vi furono numerosi e commossi abbracci, dopo i quali i bersaglieri ricevettero un’altra sorpresa. Una generosa partita di razioni alimentari alleate venne infatti distribuita e i soldati la consumarono senza farsi pregare due volte. Erano tutti in disperato bisogno di un bagno caldo, nuove uniformi ed un vitto più sostanzioso. Alcuni, scherzando ma fino a un certo punto, dissero che in quelle condizioni la guerra poteva diventare gradevole. Ricordo che anche mio nonno me lo aveva confidato con un mezzo sorriso: l’arrivo in campo alleato e la possibilità di poter finalmente contare su cibo, farmaci ed equipaggiamento in abbondanza, gli erano parsi quasi l’inizio di una vacanza.

Presto lui e i suoi uomini avrebbero avuto la possibilità di riposare e riprendersi dagli stenti degli ultimi mesi. Ma la pausa sarebbe stata breve. Ormai tutto era pronto per l’assalto finale alla linea Gustav.