Un viaggio in treno

La prima volta che ho lasciato casa con l’intenzione di non tornarci, o quantomeno non subito, è stata con mio nonno.

Rovigo è una città piccola e sonnolenta, che sembra riposare da tempo immemorabile, mentre il mondo si affanna per ragioni sconosciute in qualche altro luogo misterioso. Da piccolo ne amavo la tranquillità, la possibilità di attraversarla da solo in bicicletta, i pochi punti di riferimento in cui continuavo ad imbattermi, così noti ed immutabili. Nelle calde notti estive, dalla finestra aperta della mia camera filtrava soltanto un silenzio immobile, tagliato occasionalmente dal lontano rumore dei treni di passaggio sulla vicina linea Padova – Bologna.

Con gli occhi chiusi e la testa sul cuscino, avevo imparato ad aspettare il battito ritmico di quei lamenti di metallo, ritrovandomi a fantasticare sul potere di quelle macchine capaci di muoversi da un luogo all’altro così velocemente, mentre tutti dormivano, aprendo porte di mondi inesplorati e città mai viste.

Col tempo avevo quindi convinto mio nonno a portarmi regolarmente alla stazione dei treni per vederli partire ed arrivare, affascinato com’ero dai loro ventri meccanici e da chi sembrava entrarvi ed uscirvi quotidianamente, rincorrendo la propria vita come se fosse la cosa più ovvia del mondo. Mentre per me restava una meraviglia inspiegabile.

Ricordo le lunghe passeggiate avanti e indietro sulle due banchine della stazione di Rovigo, gli occhi fissi su binari e vagoni in manovra, l’impazienza nelle gambe mentre aspettavo il treno successivo e la mano salda di mio nonno intorno alla mia. In quei lunghi pomeriggi, sempre uguali, deve aver avuto con me una pazienza infinita. E tuttavia non ho mai avuto, neanche per un istante, la sensazione che avesse voluto trovarsi da un’altra parte, come se il modo migliore di impiegare il suo tempo fosse condividere il mio stupore. Mi rendo conto solo ora che, solitario com’era, in quei frangenti era probabilmente più sereno e felice di quanto potessi esserlo io.

Durante una di queste visite, mentre mangiavo distrattamente un gelato sotto il sole, avevo assistito all’inatteso spettacolo di un treno che aveva attraversato la stazione a tutta velocità senza fermarsi. Gli altoparlanti ne avevano dato l’annuncio gracchiando e mio nonno mi aveva fatto fare un passo indietro dal bordo della banchina, sistemandomi dietro uno dei pilastri che ne reggevano la tettoia. L’avevo guardato sorridendo, credendo che la sua fosse un’attenzione eccessiva. Ma un attimo dopo il fischio acuto del treno mi aveva investito le orecchie e lo spostamento d’aria sollevato dalle carrozze mi aveva ferito gli occhi.

Ero rimasto a bocca aperta ad osservare i vagoni saettare davanti a me, dimentico del gelato e di tutto ciò che mi circondava. Lanciato in quel modo, il treno mi era apparso come una sorta di mostro metallico dotato di una furia animalesca. Mi aveva impaurito, ma ne ero rimasto anche affascinato. In pochi secondi l’intero convoglio era schizzato via ed io avevo continuato a seguire con lo sguardo l’ultima carrozza fino alla sua scomparsa dietro una curva all’orizzonte, gli occhi ancorati alle luci rosse che brillavano sopra i respingenti posteriori.

“Chissà cosa si vede della stazione di Rovigo da dentro il treno!”, avevo detto a mio nonno, quasi urlando per l’eccitazione. “Sembrerà piccolissima”, mi aveva risposto sorridendomi.

Da quel giorno avevo costretto mio nonno a farmi vedere il treno in transito il più spesso possibile. Ero incuriosito da tutto: dove andava, da dove veniva, quanto costava il biglietto, come si faceva a prendere, quanto veloce andava, quanta gente trasportava. Ero pieno di domande, che si ripetevano sempre uguali, e mio nonno cercava, per quanto poteva, di saziare la mia curiosità.

Un giorno, vinto probabilmente dalla mia insistenza, mi aveva proposto di andare insieme a prendere quel treno, per vedere la stazione di Rovigo sfrecciare dal finestrino. Non avevo neanche realizzato che una possibilità simile esistesse e quando mio nonno me la presentò rimasi per un attimo incredulo. “Sì, andiamo!”, esclamai poi, gettandogli le braccia al collo. Mio nonno mi sollevò da terra per abbracciarmi e mi parse che i suoi occhi brillassero quanto i miei.

Fu così che una mattina di sole mi venne a prendere, salii in macchina con lui e mi lasciai Rovigo alle spalle col preciso intento di non tornarci, o almeno così pareva alla mia mente di bambino. Mentre andavamo alla stazione di Padova, guardavo la campagna srotolarsi fuori dal finestrino dell’auto lanciata sull’autostrada e trattenevo il fiato, con la sensazione di essermi imbarcato in un viaggio di esplorazione che nessuno aveva ancora intrapreso. Nella mia mente realtà e fantasia coesistevano ancora armoniosamente e davano vita ad una dimensione in cui era assolutamente plausibile che io avessi lasciato la mia casa per sempre, o quanto meno per un viaggio dalle distanze incalcolabili. Sorprendetemene però non mi sentivo impaurito dalla prospettiva: la curiosità e l’emozione di lasciare i confini sicuri della mia città avevano avuto il sopravvento. E la presenza solida di mio nonno al mio fianco era tutto ciò di cui avevo bisogno per sentirmi fiducioso e tranquillo.

Arrivati a Padova salimmo su quello che all’epoca doveva essere un intercity che collegava Venezia a Roma e che fermava solo alle stazioni principali. Prendemmo quindi posto nel nostro scompartimento e mio nonno dovette insistere più di qualche volta per convincermi a rimanere seduto. Temevo di perdere il momento in cui la stazione di Rovigo sarebbe schizzata via attraverso il finestrino e non volevo correre rischi.

Dopo un tempo che mi parve eterno, giungemmo finalmente in prossimità della mia città e mio nonno mi disse di prendere posto di fianco al finestrino. Senza farmelo ripetere, lo raggiunsi in un balzo, aggrappandomi con le mani al bordo inferiore e sollevandomi sulla punta dei piedi, la sensazione fredda del vetro che premeva sulla punta del mio naso. Dopo essermi sincerato più volte di essere sul lato giusto del treno per vedere Rovigo, puntai gli occhi fuori e aspettai di vedere la mia città sparire in pochi secondi.

Di quel momento conservo un fotogramma distorto dalla velocità: quello dell’edificio in mattoni rossi della stazione che sfreccia davanti a me senza che io riesca a metterlo completamente a fuoco. Di fronte a quell’immagine mi sentii come un astronauta proiettato verso una destinazione ignota, a bordo di una macchina fantastica. Mi girai verso mio nonno sentendomi coraggioso come il più consumato degli esploratori e lo guardai con la bocca che disegnava un cerchio perfetto di meraviglia. Mio nonno sorrise e mi arruffò i capelli, visibilmente felice che io fossi colpito come lui sperava.

Quando arrivammo a Bologna scendemmo e ci mettemmo in attesa del treno successivo per tornare indietro. Ma era la prima volta che mi trovavo in una stazione così, ancora più grande di quella di Padova, e senza aspettarmelo mi ritrovai immerso in una cacofonia di annunci e vagoni sferraglianti, mentre una folla di viaggiatori roteava intorno a me, spostandosi confusamente tra un treno e l’altro. Non avevo previsto uno spettacolo umano simile e l’unica cosa che riuscii a fare fu di tirare mio nonno da una parte all’altra, come per sincerarmi che tutto quello che stavo vedendo fosse vero. Ebbi per la prima volta l’impressione di vivere in un mondo grande e tutto da scoprire, per visitare il quale valesse la pena di allontanarsi da dove ero nato. Non ero ancora completamente conscio dei miei pensieri, ma quel giorno iniziai ad intuire che l’orizzonte della mia città non fosse l’unico possibile. Una sensazione destinata a rimanere dentro di me e che anni dopo mi avrebbe aiutato, o forse spinto, a lasciare la mia città ed il mio paese per vedere se la vita vissuta altrove combaciasse con la mia immaginazione. Si parte sempre leggeri di fantasia e si torna, o si resta, colmi di realtà.

Quando il treno per Padova arrivò al binario, io e mio nonno raggiungemmo i nostri posti e tornammo indietro. Vidi nuovamente la stazione di Rovigo sparire davanti al finestrino, anche se la stanchezza stava ormai prendendo il sopravvento sullo stupore. Raggiunsi la macchina di mio nonno esausto per le tante emozioni della giornata e mi addormentai sfinito al suo fianco mentre mi riportava a casa in silenzio, attento a non svegliarmi. Quando arrivammo a destinazione mi consegnò a mia madre con una carezza ed io lo salutai con un lungo abbraccio. Mi allontanai con gli occhi pesanti ed un tassello nuovo del mondo tra le mani.

Arrivo a Lanciano

Il viaggio che mio nonno intraprese dopo lo sfondamento della linea Gustav e la fine delle operazioni sulle Mainarde non gli strappò alcun sorriso, né lo arricchì di nuove esperienze o emozioni. Dopo l’arrivo del contingente italiano a Picinisco, ultima tappa dell’avanzata del Corpo Italiano di Liberazione, lui e gli altri soldati vennero semplicemente chiamati a raccolta per essere trasferiti sul settore adriatico e continuare la lotta contro i tedeschi.

Esausto dopo giorni di combattimenti e di marce sulle montagne, gettò quindi il proprio corpo sul cassone polveroso di un autocarro militare e si lasciò trasportare inerte fino a Lanciano, incapace di immaginare il suo futuro e quello che gli avrebbe riservato. Durante il lungo viaggio sferragliante attraverso gli Appennini cercò semplicemente di riposare il più possibile e di non pensare troppo né a Ginetta, né a Borghi. Al posto del petto gli pareva d’avere una botte ormai colma, incapace di accogliere anche il più piccolo sentimento. Solo un vuoto forzato della mente pareva dargli qualche sollievo e cercò quindi di concentrarsi su quello, mentre con gli occhi ostinatamente chiusi lasciava che le sue membra assorbissero gli scossoni del camion che rimbalzava sulle strade sconvolte dell’Italia centrale.

Mentre gli uomini del Generale Utili venivano trasportati nella loro nuova area d’operazioni, il Comando alleato emanava il seguente comunicato, col quale riconosceva ufficialmente il contributo dato dal CIL sulla linea Gustav: “Truppe del Corpo Italiano di Liberazione, costituito da unità regolari dell’Esercito Italiano (…) hanno avanzato di 8 km, attraverso l’aspro terreno montagnoso del Parco Nazionale degli Abruzzi, per occupare la città di Picinisco, 17 km a nord di Cassino. Il Corpo Italiano è stato sulla linea alleata nei due mesi scorsi (…) ed ha conseguito considerevoli successi nel ricacciare le forze nemiche da Monte Marrone”.

Riconoscimento questo che faceva da preludio al ruolo più importante che il contingente italiano avrebbe giocato da lì in poi nella campagna d’Italia. Lo sbarco in Normandia ed il futuro sbarco in Provenza, che sarebbe stato lanciato il 15 agosto 1944, avrebbero infatti sottratto considerevoli forze agli schieramenti anglo-americani in Italia. Forze che vennero progressivamente ed almeno in parte rimpiazzate dai soldati italiani. Già il 3 giugno il Generale Alexander, comandante di tutte le forze alleate in Italia, aveva infatti informato il Generale Messe, capo di stato maggiore dell’Esercito Cobelligerante Italiano, che a partire dalla liberazione di Roma gli Alleati avrebbero contato molto di più sugli italiani per continuare lo sforzo bellico. Per questo motivo, il limite massimo di 14.100 uomini che era stato imposto fin dall’inizio al CIL venne definitivamente rimosso, a testimonianza anche di una ritrovata fiducia degli Alleati per i loro ex-nemici.

Durante il suo riposizionamento sull’Adriatico, il contingente italiano iniziò quindi a ricevere dei rinforzi e venne raggiunto dalla Divisione Paracadutisti Nembo, che si unì al 184° Reggimento Paracadutisti già a disposizione del comando italiano.

Utili si ritrovò così a gestire una forza che, con le unità che sarebbero arrivate a luglio, e cioè i battaglioni Monte Granero e Grado, avrebbe raggiunto le ragguardevoli dimensioni di un Corpo d’Armata di circa 20.000 uomini. Per governarla meglio la riorganizzò quindi sulla base di due divisioni: la Utili e la Nembo.

La Divisione Utili, erede del I Raggruppamento Motorizzato, era composta da due brigate. La prima includeva sia il 4° Reggimento bersaglieri, composto dal XXIX e dal XXXIII battaglione, nel quale serviva mio nonno, che il 3° Reggimento alpini, con i battaglioni Monte Granero e Piemonte, ovverosia gli eroi di Monte Marrone. Ettore Fucci, che aveva guidato mio nonno e i suoi uomini fin dai giorni degli scontri in Corsica, fu messo al comando della prima brigata. La seconda brigata invece comprendeva il 68° Reggimento fanteria Legnano ed il Reggimento di fanteria di marina San Marco, costituito dai battaglioni Grado e Bafile.

La Divisione Nembo aveva una composizione meno variegata ed era composta dal 183° e dal 184° Reggimento paracadutisti, oltre che dal CLXXXIV battaglione guastatori paracadutisti.

A queste due divisioni si aggiungevano poi i reparti di artiglieria e genio, oltre che il IX Reparto d’assalto.

Lo schieramento del CIL nel nuovo settore venne completato il 7 giugno e già il giorno dopo il Generale Allfrey, comandante del V Corpo d’Armata britannico da cui ora dipendeva il contingente italiano, chiese un’offensiva su tutto il fronte.

Mio nonno non fece in tempo a riprendersi dalle recenti battaglie su Monte Marrone e dallo scomodo viaggio di circa 150km fino a Lanciano che già era giunto il tempo di radunare uomini ed equipaggiamento per prepararsi ad un’altra avanzata. I tedeschi si stavano infatti ritirando ed era imperativo continuare a tallonarli senza concedere loro un attimo di tregua.

Mentre camminava tra gli autocarri parcheggiati scuotendosi di dosso la polvere venne raggiunto da Mazzoni, sottotenente come lui nella 9° compagnia bersaglieri, ex compagno di corso presso la scuola ufficiali di complemento di Pola e figura presente in tutti gli scontri della guerra a partire da quelli in Corsica.

“Mi dispiace per Borghi”, gli disse fermandolo e mettendogli una mano su una spalla. “Come stai?”, gli chiese.

Mio nonno si guardò la punta delle scarpe, imbarazzato. Non si aspettava una domanda così personale e non sapendo come guadagnare tempo prese ad arrotolarsi distrattamente le maniche dell’uniforme. “Non saprei. Sono stanco, credo”, disse. Alzò gli occhi su Mazzoni, che rimase fermo davanti a lui, aspettando che parlasse ancora. Mio nonno fece un respiro profondo ed abbassò di nuovo lo sguardo. Aspettò un momento prima di continuare, per essere sicuro che non gli si incrinasse la voce. “La verità è che non so bene cosa fare”, disse infine con un soffio.

“A volte non ci resta altro che avere coraggio. Anche con noi stessi”, gli disse Mazzoni stringendogli la spalla e piegando la testa verso di lui, alla ricerca del suo sguardo. Mio nonno se ne accorse e lo guardò, sentendosi gli occhi pericolosamente vicini a colmarsi di lacrime. “Sono qui se vuoi parlare, ricordatelo”, aggiunse Mazzoni con un sorriso.

Mio nonno deglutì a fatica e annuì, ma aveva le labbra tirate e la fronte solcata da rughe che parevano più vecchie di lui. Rimasero in silenzio per qualche secondo. “Sei cambiato Adolfo. Parli di meno”, gli disse Mazzoni. “Sarà questa guerra”, rispose mio nonno iniziando a muoversi e provando a mimare un sorriso, nel tentativo di chiudere il discorso. Ma mentre spostava un piede di fronte all’altro si rese conto di avere qualcosa di indecifrabile incastrato tra le costole. Provare a spiegarlo gli parve inutile come cercare di dare forma alla sabbia. Chi può dire cosa succede veramente dentro di noi? Per non farsi travolgere dalla realtà era molto più facile ignorarla.

Con suo sollievo, le nuove operazioni vennero avviate rapidamente, tra l’una e le due del pomeriggio dell’8 giugno. Finalmente aveva una nuova missione, su cui avrebbe potuto concentrare tutta la propria attenzione fino a dimenticare passato e futuro. La paura, ormai lo sapeva, cancellava il tempo e trasportava gli uomini in una dimensione pura e senza sentimenti, dove esiste solo un eterno ed asettico presente. Un luogo che, viste le circostanze, poteva quasi definirsi felice.

Tutto era ormai pronto per inseguire i tedeschi verso nord.

Sconvolgimenti politici

Mentre il CIL rientrava in azione in Abruzzo, a Roma era iniziata la resa dei conti della politica. Sia Re Vittorio Emanuele III che Badoglio si affannarono infatti in quei giorni di giugno per chiudere dignitosamente il loro percorso. Tentativo questo però che era destinato a fallire.

Il Re, già il 12 aprile di quell’anno, aveva diffuso un radiomessaggio in cui rendeva nota la sua decisione di nominare il figlio Umberto II Luogotenente Generale del regno a liberazione avvenuta di Roma. Un suo passo di lato era parso indispensabile a tutti per cercare di salvare, se non sé stesso, quantomeno la casata, ormai irrimediabilmente compromessa col fascismo e rea di un precipitoso trasferimento a Brindisi che era stato vissuto dai più come una fuga vigliacca.

Lo stesso Benedetto Croce aveva affermato all’inizio del ‘44: “Fin tanto che rimane a capo dello Stato la persona del presente Re, noi sentiamo che il fascismo non è finito, che esso ci rimane attaccato addosso, che continua a corroderci ed infiacchirci, che riemergerà più o meno camuffato”. E il suo era un punto di vista condiviso da molti.

Prima di cedere i poteri, Vittorio Emanuele III cercò però di ripulire almeno in parte il suo recente passato. In primo luogo, tentò di arrogarsi il merito di aver segretamente tramato per far cadere Mussolini, dichiarando in un suo appunto che la sua solitaria azione contro il regime, resa “più difficile dallo stato di guerra, doveva essere minuziosamente preparata e condotta nel più assoluto segreto, mantenuto anche con le persone che vennero a parlarmi del malcontento del paese”. Ovviamente nessuno gli credette.

Visto che questa strada si era chiusa, cercò quindi di far sì che il passaggio dei poteri a Umberto II avvenisse a Roma, in modo da poter marcare un suo ritorno, più o meno vittorioso, alla capitale. Ritorno che però gli fu negato, dato che per tutto il mondo antifascista Vittorio Emanuele III era ormai nulla più che un re fuggiasco e complice di Mussolini. Dopo alcuni tentennamenti si vide quindi costretto a firmare subito e senza ulteriori richieste il decreto per consegnare i poteri al figlio. La firma venne infine apposta il 5 giugno a Salerno e Umberto II si vide da quel giorno investito delle prerogative del padre, il quale mantenne però per sé il titolo di Re.

Pochi giorni dopo, l’8 giugno, anche Badoglio venne costretto a pagare dazio.

Appena nominato Luogotenente, Umberto II volò infatti a Roma e si assicurò che una delegazione del governo Badoglio, ancora basato a Salerno, incontrasse i diversi rappresentanti delle forze antifasciste che si erano delineate in quei mesi. L’incontro avvenne al Grand Hotel, nella stessa sala in cui Mussolini aveva formato il suo primo governo dopo la marcia su Roma. La riunione era iniziata da poco quando a Badoglio venne detto senza mezzi termini che il suo percorso politico era finito e che non gli restava che rassegnare le dimissioni in favore di Ivanoe Bonomi, che poteva contare sul supporto dei partiti riuniti. Il destino di Badoglio, legato a doppio filo al Re e reo di non essersi subito opposto ai tedeschi dopo la caduta del fascismo, era segnato.

Preso atto della situazione, Badoglio si dimise, ma prima di accomiatarsi vomitò la sua amarezza sui politici del CLN riuniti di fronte a lui: “Siete ora riuniti intorno a questo tavolo (…) non perché voi, che eravate nascosti o chiusi nei conventi, abbiate potuto fare qualche cosa: chi ha lavorato finora, assumendo le più gravi responsabilità, è quel militare che (…) non appartiene a nessun partito”. Che avesse ragione o torto ormai non importava: le circostanze politiche esigevano un uomo nuovo alla guida del governo.

Quando Churchill venne informato dei capovolgimenti politici in atto protestò veementemente e cercò di intervenire per influenzarli. Il suo commento sulla situazione non fu infatti per nulla lusinghiero: “La sostituzione di Badoglio con questo gruppo di decrepiti e affamati politicanti è, io credo, un gran disastro. Sin dal tempo in cui, a sprezzo del pericolo, Badoglio consegnò intatta la flotta nelle nostre mani egli è stato per noi un utile strumento. Noi ci troviamo ora davanti questo branco assolutamente non rappresentativo”. Un punto di vista sicuramente cinico e probabilmente animato dal suo celebre e viscerale anticomunismo.

Nonostante le proteste britanniche però, gli Alleati non alzarono un dito per interferire nella politica italiana. Roosevelt, dopo un iniziale tentennamento, dichiarò alla fine che “sarebbe un serio errore se non permettessimo la pronta proclamazione del governo Bonomi”. E gli inglesi, pur a denti stretti, finirono per accettare la situazione, a dimostrazione del fatto che il timone della coalizione alleata non era più a Londra ormai da molto tempo.

Il nuovo governo si insediò quindi a Salerno il 22 giugno e venne autorizzato dagli Alleati a spostarsi a Roma a metà luglio. Durerà fino al 26 novembre, giorno in cui Bonomi fu costretto a rassegnare le dimissioni nelle mani del Luogotenente per via dei sempre più duri contrasti tra rappresentanti delle sinistre e moderati. Uno dei temi del contendere era stata un’intervista di Umberto II al New York Times del 7 novembre, in cui il Luogotenente aveva dichiarato che la selezione dell’assetto istituzionale italiano, cioè la scelta tra repubblica o monarchia, sarebbe stata demandata a un referendum popolare. Bonomi venne accusato di aver aiutato Umberto II a preparare le sue dichiarazioni e di non aver quindi seguito la linea politica deliberata dal governo in giugno, che aveva deciso di affidare la decisione ad un’assemblea costituente. Le sinistre avrebbero infatti volentieri evitato una consultazione popolare, timorose com’erano che la monarchia potesse far leva sul sentimentalismo per raccogliere consenso. Senza contare che indire un referendum avrebbe consentito ad alcuni partiti, Democrazia Cristiana in primis, di restare agnostici evitando di prendere posizione su un tema così delicato.

Il Luogotenente avviò quindi le consultazioni per formare un nuovo governo, attirandosi così non poche antipatie. La sua manovra, pur istituzionalmente corretta, cozzava infatti con un CLN che mal digeriva la gestione di un importante passaggio politico da parte di un rappresentante di casa Savoia. Alla fine Bonomi venne riconfermato, pur senza l’appoggio di socialisti e azionisti, e giurò il 12 dicembre 1944.

Il secondo governo Bonomi resterà in carica fino alla fine delle ostilità, sciogliendosi il 12 giugno 1945.

In quegli stessi giorni, la resistenza aveva trovato una nuova e più salda organizzazione ed era ormai divenuta un problema non più trascurabile per l’esercito tedesco in Italia. Il Corpo Volontari della Libertà (CVL), costituitosi a Milano nel giugno 1944, divenne infatti la prima struttura di coordinamento delle forze partigiane riconosciuta sia dal governo italiano che dagli Alleati. Il comando supremo del CVL venne affidato al Generale Raffaele Cadorna, mentre l’azionista Ferruccio Parri ed il comunista Luigi Longo vennero incaricati di gestirne le operazioni.

Contemporaneamente, i lanci di rifornimento degli alleati avevano rafforzato le unità partigiane, mettendole in condizione di svolgere più efficacemente i loro compiti. Supporto questo che venne elargito però non senza tentennamenti o contraddizioni. La maggior parte dei rifornimenti veniva infatti distribuita dai britannici, i quali erano combattuti tra il desiderio di intensificare al massimo la lotta ai tedeschi coinvolgendo quanti più partigiani possibile e quello di contenere il potere delle formazioni comuniste. Cadorna aveva infatti ricevuto un foglio di istruzioni che così recitava: “Purché ogni organizzazione (…) si dimostri capace e pronta ad effettuare operazioni offensive contro i tedeschi, il colore politico di tale organizzazione non ci interessa”. Ma, proseguiva, “dove le tendenze politiche interferiscono con l’organizzazione e con i piani di operazione che formano una parte integrale della avanzata alleata in Italia, l’aiuto non verrà fornito da questo Quartier Generale”.

L’avanzata del CIL

Tutti questi avvenimenti però, nell’universo di mio nonno, non contavano quasi nulla. Stretto al suo fucile, lo sguardo perennemente puntato sui suoi uomini e sulle probabili posizioni nemiche, viveva una vita molto più semplice ed immediata, fatta di scatti per tallonare i tedeschi, cibo ingoiato in fretta durante gli spostamenti ed un attaccamento primordiale alla vita. Le sue giornate erano ormai poco più che un’orgia di stanchezza e adrenalina, che gli spezzava i nervi e lo lasciava in uno stato di esaltazione allucinata e febbrile, in cui trovare riposo era impossibile.

Appena ricevuti gli ordini di avanzare nella mattinata dell’8 giugno, lo stesso giorno delle dimissioni di Badoglio, la Divisione Nembo era balzata in avanti ed aveva occupato i paesi di Crecchio, Canosa, Sannita e Orsogna, fortunatamente senza incontrare resistenza. Sulla sinistra dello schieramento italiano invece, il 68° Reggimento fanteria ed il IX Reparto d’assalto erano stati ostacolati e rallentati dai tedeschi. Ma si trattava ancora di azioni di retroguardia e di sganciamento dalla linea Gustav: il nemico non era lì per restare. Dopo essersi scambiati alcuni colpi di mortaio e di armi automatiche, gli italiani erano quindi riusciti a proseguire e ad entrare, il 9 giugno, a Guardiagrele.

A quel punto la palla passò alla I Brigata della Divisione Utili, in cui era inquadrato mio nonno. Scavalcate le altre unità del CIL, si gettò in avanti proseguendo la corsa verso nord, per approfittare il più possibile della confusione che imperversava in quei giorni tra le linee tedesche. Gli alpini presero quindi Cascanditella, mentre mio nonno e i bersaglieri avanzarono ulteriormente entrando in Bucchianico, a ridosso della strada statale 81, in passato nota come Via Viscerale, che puntava dritta su Chieti.

Senza arrestarsi un attimo, la Divisione Nembo li raggiunse, superò il paese e già nella serata del 9 giugno riuscì a piombare su Chieti. Secondo i piani degli Alleati, la liberazione della città sarebbe in teoria stata responsabilità della 4° Divisione indiana, ma i paracadutisti non avevano voluto aspettare e di loro iniziativa avevano proseguito l’avanzata, sorprendendo efficacemente le difese tedesche rimaste. Al loro ingresso in centro, la popolazione civile si era riversata nelle strade e li aveva accolti in trionfo. Chieti divenne così la prima città italiana di una certa dimensione ad essere interamente liberata dal contingente italiano e l’emozione fu grande.

Queste giornate furono il preludio di una nuova fase nello sforzo bellico del CIL. Al periodo sostanzialmente statico trascorso sulle Mainarde fece infatti seguito una lunga galoppata verso nord, destinata a concludersi solo quando venne raggiunta la linea Gotica, ovverosia l’ultima opera fortificata costruita dai tedeschi per difendere il nord Italia. Tale linea, che si snodava per oltre 300 chilometri attraverso gli Appennini, andava dalla provincia di Massa Carrara sul Tirreno fino alla città di Pesaro sull’Adriatico. Con le sue casematte, nidi di mitragliatrici, bunkers e campi minati avrebbe arenato l’offensiva Alleata per molti mesi, fino all’offensiva finale lanciata nell’aprile del 1945.

Se da un lato le rapide avanzate che il CIL iniziò a registrare nell’estate del ‘44 contribuirono a migliorare il morale dei soldati, dall’altro la guerra di movimento che queste richiesero li sfiancò con marce sempre più dure. Gli autocarri del CIL erano infatti logori e limitati, i pezzi di ricambio difficili da reperire ed i mezzi corazzati completamente assenti. Ogni spostamento costringeva quindi i soldati a percorrere decine di chilometri a piedi, con tutto l’equipaggiamento caricato sulla schiena e con scarpe che in molti casi cominciavano a cedere definitivamente all’usura. La situazione era poi resa ancora più difficile dall’azione dei tedeschi, che erano abilissimi a ritirarsi applicando la strategia della terra bruciata. Ogni ponte o snodo logistico veniva distrutto, mentre ogni casa, sentiero o cadavere lasciato sulla strada veniva minato, per attirare gli Alleati in una serie infinita di trappole e costringerli ad una lunga e frustrante opera di bonifica delle aree conquistate. Le mine lasciate dalle unità tedesche in ritirata avrebbero continuato a mietere vittime tra militari e civili fino almeno agli anni ’50.

Appena conquistata Chieti, Utili vi entrò per stabilirvi il suo quartier generale. Da qui, lanciò un’affannosa rincorsa dei tedeschi, nel tentativo di infliggere quante più perdite possibile al nemico in ritirata. Obiettivo questo però difficile da raggiungere, a causa della scarsità dei mezzi di trasporto, della distruzione delle strade e della velocità del ripiegamento tedesco. Le unità del CIL si sparpagliarono ed entrarono quindi l’11 giugno a Sulmona, il 13 a L’Aquila ed il 15 a Teramo, dilagando col fiato corto attraverso l’Abruzzo ma senza riuscire a ingaggiare battaglia. Certo, le azioni di disturbo tedesche continuavano e le sparatorie con gli ultimi elementi delle retroguardie non mancavano. Un flusso continuo di morti e feriti si riversava quindi senza sosta negli ospedali da campo italiani, riempiendoli delle vittime infelici di una miriade di piccoli scontri dimenticati degli uomini e dalla storia. Ma ogni battuta d’arresto registrata dal CIL, in quei giorni, era solo momentanea.

Il 17 giugno il contingente italiano cambiò nuovamente posizione all’interno dell’esercito alleato, lasciando il V Corpo d’Armata britannico e tornando alle dipendenze del Corpo Polacco. Utili ed Anders tornarono così a collaborare dopo essersi salutati due mesi prima sulle Mainarde, poco prima dell’offensiva finale sulla linea Gustav.

Subito Anders indicò l’obiettivo successivo: la liberazione di Ancona e l’occupazione del suo porto, d’importanza strategica per lo sforzo logistico alleato. Il piano prevedeva che il Corpo polacco puntasse direttamente sulla città seguendo la strada statale 16, cioè quella costiera. Il CIL avrebbe invece dovuto avanzare più all’interno, proteggendo il fianco sinistro del contingente polacco.

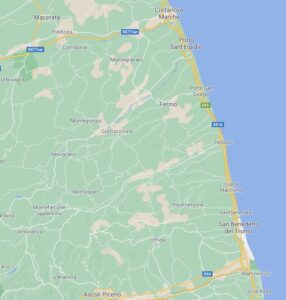

In attuazione del piano, la Divisione Nembo venne lanciata immediatamente a nord lungo la strada statale 81 ed il 18 giugno entrò ad Ascoli Piceno, penetrando così nelle Marche, mentre i tedeschi in fuga venivano ostacolati da bande partigiane in quel frangente particolarmente minacciose ed agguerrite, che colpirono le colonne in ritirata riuscendo anche, in qualche circostanza, a catturare dei soldati tedeschi.

Tra il 21 ed il 22 giugno il CIL riuscì finalmente a raggiungere almeno una parte della retroguardia nemica, costringendola a fermarsi e a sostenere una serie di piccoli scontri in provincia di Macerata, presso i paesi di Sarnano e Colbuccaro.

Per continuare l’avanzata verso Ancona, era a quel punto necessario prendere la città di Macerata, immediatamente a nord delle posizioni italiane. L’avanzata relativamente facile delle due settimane precedenti fece però sottovalutare le difficoltà dell’impresa. Questa volta i tedeschi avevano infatti deciso di fermarsi e combattere e si erano quindi trincerati lungo il fiume Chienti, subito a sud dell’abitato. Il 26 giugno la Divisione Nembo provò quindi ad attraversarlo ma dovette rapidamente desistere e ritirarsi: il nemico aprì il fuoco con mortai e mitragliatrici e falciò senza fatica le prime linee di paracadutisti che si erano mossi all’attacco.

Fu uno schiaffo traumatico per il CIL, che si fermò a riconsiderare i suoi piani dopo essere stato inchiodato per la prima volta dall’inizio delle operazioni sul versante adriatico. Macerata cadde infine il 30 giugno semplicemente perché i tedeschi, incalzati in ogni direzione dagli Alleati che avanzavano in tutti i settori, decisero di riprendere la ritirata per evitare di essere accerchiati. I partigiani locali informarono la Nembo dell’avvenuto ripiegamento nemico ed i paracadutisti entrarono quindi in città, ingaggiando un piccolo scontro con le ultime pattuglie tedesche in fase di sganciamento. Ancora una volta, i soldati italiani vennero accolti con gioia e commozione dai civili liberati.

A quel punto, per evitare che il contingente italiano si sfilacciasse troppo, il comando polacco ordinò a Utili di radunare le sue forze prima di continuare l’avanzata, visto che la carenza di mezzi di trasporto aveva condannato alcuni reparti del CIL a rimanere indietro rispetto alla posizione più avanzata già raggiunta dai paracadutisti della Nembo. Di fronte a quella necessità, così commentò Utili amaramente: “La deficienza dei mezzi di trasporto è tanto più dolorosa in quanto costringe ad un compito di secondo piano delle magnifiche unità il cui mordente è in continuo crescendo, ed il cui rendimento, disponendo di mezzi idonei, sarebbe nettamente superiore”.

La battaglia di Filottrano

Una volta radunate le proprie forze, il CIL avrebbe dovuto puntare su Jesi ed occuparla, in modo da stabilire una posizione difensiva sulla sinistra di Ancona e consentire al contingente polacco di avanzare e conquistarla. Per raggiungere Jesi era però necessario superare il paese di Filottrano, che era stato trasformato dai tedeschi in un’efficace roccaforte difensiva grazie alle spesse murature dei suoi palazzi ed alla sua posizione dominante sulle campagne circostanti. Filottrano sorge infatti sulla cima di un’altura di circa 300 metri ed è circondata da campi coltivati e piccole strade alberate. Il profilo rosso dei suoi palazzi, visto dalle colline sottostanti, traccia una linea frastagliata attraverso il cielo e contro gli Appennini. Linea che Utili guardava con apprensione, dopo aver ricevuto da Anders l’inevitabile ordine di prendere il paese.

Il compito di assaltare Filottrano venne nuovamente affidato agli uomini della Nembo. I paracadutisti iniziarono quindi la manovra di avvicinamento e si schierarono lungo il Fiumicello, che scorre poco più a sud del paese. Qui vennero subito ingaggiati dai tedeschi e furono costretti a respingere un sanguinoso contrattacco nella notte tra il 3 ed il 4 luglio.

Dopo essersi accertato che la loro posizione fosse solida, Utili diramò gli ordini per l’attacco. Il piano prevedeva di aggredire la cittadina contemporaneamente da sud e da est, col supporto sia delle artiglierie italiane e polacche che di alcuni carri armati Sherman della Divisione polacca Kresowa.

L’attacco venne finalmente lanciato all’alba dell’8 luglio, dopo un iniziale bombardamento di artiglieria. Il comando italiano considerò la possibilità di coinvolgere anche l’aviazione alleata, ma decise infine di non farlo. A Filottrano erano ancora asserragliati molti civili, all’interno dei palazzi e dentro le cantine, ed il rischio di un inutile spargimento di sangue se i bombardamenti fossero stati troppo pesanti era inaccettabile. Il compito di far sloggiare i tedeschi sarebbe quindi interamente ricaduto sui soldati del CIL.

Appena i paracadutisti si avvicinarono al paese entrarono in contatto con forze nemiche molto più consistenti di quanto stimato. Presidiavano infatti Filottrano due battaglioni di fanteria della 71° e della 278° Divisione della Wehermacht, dotati di tre carri armati, cinque autoblindo e diversi pezzi controcarro.

La 71° Divisione tedesca aveva combattuto a Stalingrado ed era stata completamente distrutta all’inizio del 1943. Ricostituita durante l’estate dello stesso anno, era stata inviata in Italia solo per sfiorare la stessa sorte durante la battaglia di Cassino. Ciò che ne restava avrebbe quindi ripiegato fino alla linea Gotica, per poi essere spostata in Ungheria nel tentativo di contenere i sovietici. Alla fine della guerra si arrenderà ai britannici non lontano da Klagenfurt, in Austria. La 278° Divisione invece concentrò i suoi sforzi nella difesa di Ancona e venne poi riposizionata sulla linea Gotica. La fine delle ostilità la coglierà sul passo del Brennero, che era stata mandata a presidiare.

Gli scontri intorno a Filottrano infuriarono per tutta la giornata dell’8 luglio, sotto un cielo terso ed un sole cocente. Ancora una volta, come durante il primo contrattacco tedesco su Monte Marrone, mio nonno si ritrovò ad osservare impotente l’orizzonte solcato dai traccianti ed acceso dalle fiamme, mentre i boati delle esplosioni saettavano attraverso la campagna fino a rimbombargli nello stomaco. Non poteva fare nulla per aiutare i paracadutisti in difficoltà e rimase ad osservare quella scena di distruzione come ipnotizzato, mentre la gioia feroce di non trovarsi immediatamente in pericolo si mescolava dentro di lui ad un impietoso senso di colpa, lasciandolo confuso e spossato.

Durante l’assalto, due carri armati alleati che puntavano su Filottrano da est vennero distrutti dai cannoni e dalle mine anticarro tedesche presso quello che divenne famoso come il “bivio della morte”, e che oggi è stato sostituito da una rotatoria all’ingresso orientale del paese. Uno dei carristi colpiti cercò di sfuggire alla trappola di metallo incandescente che era diventato il suo Sherman in fiamme, ma appena aprì il portello superiore venne falciato da una raffica di mitragliatrice tedesca. Le gambe ancora incastrate all’interno del carro ed il torso abbattuto sulla torretta, rimase a penzolare orrendamente nel vuoto. Lentamente, l’aria si riempì dell’odore acre di carne bruciata.

La fanteria che seguiva gli Sherman riuscì però ad avanzare sparando e si asserragliò poco oltre, all’interno dell’edificio dell’ospedale, che venne subito bersagliato dall’artiglieria tedesca. Le unità che cercavano di entrare a Filottrano provenendo da sud vennero invece fermate ancora prima di raggiungere il paese dalla rabbiosa resistenza dei nemici. I soldati tedeschi sparavano lungo le strade e dalle finestre, spazzavano le vie d’accesso al paese con colpi di mezzi corazzati e di mitragliatrice e riempivano il cielo con le parabole mortali delle loro bombe a mano. Nessun angolo era sicuro.

In serata, sotto il continuo tiro dell’artiglieria e dei carri armati tedeschi, i paracadutisti furono costretti ad abbandonare le loro posizioni e a ritirarsi. L’unica opzione rimasta, nonostante la tenacia dimostrata, era sopravvivere, riorganizzarsi e ritentare il giorno dopo.

A quel punto gli Alleati proposero nuovamente di radere al suolo la città, ma nonostante le difficoltà incontrate e la pressione cui era sottoposto il generale Morigi, comandante della Nembo, fu ancora una volta irremovibile. Quando si trattò di scegliere se rischiare le vite dei civili o quelle dei militari, Utili e Morigi scelsero i soldati, anche se questo poteva significare rinunciare a una più facile vittoria. E i loro uomini non si opposero.

Fortunatamente per il CIL e per gli abitanti di Filottrano, i tedeschi ricevettero l’ordine di ritirarsi durante la notte, anche per via delle perdite subite, e sgattaiolarono fuori dal paese approfittando dell’oscurità. Già la mattina del 9 luglio, Filottrano cadde quindi in mano italiana. I paracadutisti si misero a pattugliare il paese mutilato dai combattimenti e fecero uscire i civili dai loro rifugi sotterranei, dai quali riemersero sporchi ed affamati dopo esservi rimasti nascosti, in alcuni casi, per un’intera settimana. Quindi raggiunsero la torre dell’acquedotto e vi issarono una bandiera italiana. Quella stessa bandiera è oggi custodita all’interno del palazzo comunale.

La battaglia di Filottrano costò alla Nembo oltre 300 uomini, tra morti e feriti. Ma anche i tedeschi lasciarono sul campo numerosi soldati, oltre che più di cinquanta prigionieri che caddero in mano italiana durante gli scontri. Il coraggio esibito dai paracadutisti in quel frangente non passò inosservato. Così infatti scrisse il generale Leese, comandate dell’8° Armata britannica, a Utili: “Ho avuto molto piacere di apprendere come i vostri uomini hanno saputo agire brillantemente nel corso del duro combattimento che ha portato alla conquista di Filottrano (…). Personalmente io ritengo che sia un grande avvenimento che (…) vi sia un contingente italiano: le azioni di questo contingente potranno diventare un grande contributo per il prestigio dell’Italia”.

L’attraversamento del Musone

Filottrano era stata presa ma non era ancora tempo di riposare. L’obiettivo principale dell’avanzata rimaneva sempre Jesi, la cui cattura era necessaria per mettere definitivamente in sicurezza il fianco sinistro del contingente polacco impegnato nell’avanzata su Ancona.

I tedeschi che avevano difeso Filottrano si erano ritirati ma non erano andati molto lontani, attestandosi poco più a nord sul fiume Musone per tagliare la strada verso Jesi. Nel poco tempo a disposizione erano riusciti a minarlo e a trasformarlo in una buona linea difensiva, che il CIL sarebbe stato costretto a sfondare.

La Divisione Nembo era in disperato bisogno di riposo dopo gli scontri degli ultimi giorni e venne quindi sostituita in prima linea da altri reparti del contingente italiano. Utili distribuì gli ordini e l’assalto al fiume venne affidato al 68° Reggimento di fanteria sulla destra, presso il villaggio di Casenuove, ed al XXXIII battaglione bersaglieri al centro, presso Castelrosino, lungo la strada provinciale (ex strada statale) 362 “Jesina”, che punta dritta a nord su Jesi.

La sera del 16 luglio, il giorno prima dell’attacco, mio nonno radunò i suoi uomini per discutere i dettagli dell’azione e assicurarsi che fossero tutti pronti. I soldati ascoltarono in un silenzio teso, fumando ed imprecando sotto voce. Poi cercarono di rompere la tensione scherzando l’uno con l’altro e scambiandosi qualche bottiglia di vino recuperata fortunosamente. Mio nonno li incoraggiò a riposare il più possibile quella notte e si avviò poi verso la sua tenda, salutandoli con un sorriso di incoraggiamento. Nell’oscurità solitaria del suo bivacco, scrisse lettere piene d’amore per Ginetta e la sua famiglia, facendo attenzione che la mano non gli tremasse troppo mentre lo faceva. Ancora una volta fu costretto a sfidare l’onda nera del panico, che sentiva salirgli minacciosa dallo stomaco fino alla gola, rischiando di paralizzarlo. Si obbligò a respirare più volte a pieni polmoni e quando riuscì a rilassarsi a sufficienza si addormentò esausto, le ultime sillabe di una preghiera ancora sulle labbra.

La mattina successiva riuscì a bere solo un sorso d’acqua per colazione e a fumare un paio di sigarette mentre si avviava verso la posizione iniziale dell’assalto, seguito dagli altri soldati. L’intera unità era in silenzio e l’unico rumore che si faceva timidamente strada nell’aria era il frusciare dei passi sull’erba. Ognuno era perso dentro la propria paura, la mente che si contorceva nel tentativo di digerire la possibilità di una morte imminente. “Facciamo anche questa e speriamo che sia finita in fretta”, disse a sé stesso mio nonno spegnendo con rabbia l’ultimo mozzicone sotto lo stivale. Dopo qualche altro passo, si gettò tra l’erba ed i cespugli e raggiunse carponi la posizione da cui sarebbe partito l’assalto. Alla sua destra, il viso schiacciato sotto l’elmetto, vide Mazzoni, che lo salutò con un cenno risoluto del capo. Si guardarono per un attimo negli occhi e in quello sguardo mio nonno trovò una nuova fonte di coraggio. Se doveva morire almeno non sarebbe stato solo.

“Coraggio ragazzi”, bisbigliò guardando i suoi uomini sdraiati intorno a sé, “avanzate rapidamente e state lontani l’uno dall’altro. Quelli sparano ai mucchi di uomini. Vedrete che ce la faremo”. Poi puntò gli occhi sul fiume che scorreva placido e incurante di tutto poco più avanti e attese l’inizio del bombardamento preparatorio di artiglieria.

I primi colpi furono sparati alle 6.40 del mattino. Il boato dei cannoni venne subito seguito dal fischio straziante dei proiettili che volavano sopra le teste dei bersaglieri per andare a schiantarsi dall’altro lato del fiume, sollevando alte colonne di terra. Mio nonno si ritrovò a osservare quello spettacolo di distruzione con gioia, pregando che facesse più vittime possibile tra i tedeschi.

Pochi minuti dopo, l’artiglieria nemica si risvegliò e rispose al fuoco, nel tentativo di lanciare un efficace fuoco di controbatteria. Fortunatamente i colpi caddero lunghi e non colpirono l’unità di mio nonno, acquattata tra le frasche e ormai impaziente di balzare in avanti.

Lo scambio di colpi andò avanti per 30 minuti infiniti. Un’attesa che parve a tutti lunga una vita. Finalmente, alle 7.10 l’artiglieria italiana smise di sparare e giunse il segnale di attacco.

Urlando con quanto più fiato aveva in gola, un urlo in cui si mescolava rabbia, disperazione e sete di coraggio, mio nonno balzò in avanti insieme al resto della sua unità e si gettò verso il fiume. Anche gli altri soldati urlavano intorno a lui e il boato di centinaia di uomini che caricavano tutti insieme gli fece venire voglia di piangere e lo fece sentire, almeno per un attimo, invincibile. Era uno spettacolo spaventoso e bellissimo allo stesso tempo, una contraddizione folle e insanabile che una vita intera di riflessioni non avrebbe potuto comprendere e spiegare.

Appena raggiunsero il fiume e iniziarono a guadarlo però, tutto l’incanto di quei momenti in bilico nel tempo si infranse come uno specchio rotto. I tedeschi avevano preparato bene le loro difese e quando i bersaglieri furono a tiro li investirono con una pioggia di colpi. Le prime ad aprire il fuoco furono le armi automatiche allineate lungo il fiume, subito seguite dai mortai sistemati nelle retrovie. Il boato assordante dei colpi e delle esplosioni oscurò rapidamente il campo di battaglia e mio nonno si ritrovò ad avanzare strisciando, con la bocca nel fango e le dita che artigliavano la terra.

“State giù!” urlò ai suoi uomini con quanto fiato aveva in gola, guardandosi intorno. Ma per alcuni era già troppo tardi. A qualche decina di metri alla sua sinistra, vide uno dei suoi soldati esplodere in una macchia rossa quando un proiettile nemico centrò in pieno una delle bombe a mano che aveva agganciato alla cintura. Di lui non restò che qualche frammento sparso sull’erba.

Ricordo quando mi raccontò questo episodio. Fece partire le mani verso l’alto, mimando l’effetto dell’esplosione. Rimasi a guardarlo stupito e immobile, incapace di immaginare come un uomo intero potesse sparire così.

“Maledetti!” urlò mentre iniziava a sparare. Puntò il suo Beretta automatico sui punti luminosi delle mitragliatrici nemiche che facevano fuoco e iniziò a svuotare un caricatore dietro l’altro. Ma era tutto inutile: i tedeschi erano trincerati troppo bene, il terreno dietro al Musone non offriva sufficienti protezioni e lui e i suoi uomini erano bersagli fin troppo facili sotto la luce chiara della mattina.

Provò a fare mezzo passo in avanti per prendere meglio la mira, ma appena si alzò in piedi un proiettile di mortaio cadde poco lontano da lui. Senza rendersi conto di cosa fosse successo, si ritrovò scagliato in aria dallo spostamento d’aria, incapace di respirare mentre il mondo gli si capovolgeva davanti.

Gli occhi gli si riempirono di terra mentre disegnava una parabola scomposta nell’aria, senza poter controllare o rallentare il movimento del suo corpo. Atterrò quindi pesantemente sulla schiena e rotolò sull’erba e sul suo fucile prima di fermarsi a qualche metro di distanza da dove si trovava prima. Restò sdraiato costringendosi a respirare, anche se gli pareva che l’esplosione gli avesse schiantato il petto. Nelle orecchie sentiva solamente un ronzio assordante, che impediva a qualunque rumore dello scontro di raggiungerlo. Le figure che sparavano e venivano colpite intorno a lui si muovevano e morivano senza rumore, come se si trovassero in una dimensione irraggiungibile e che non gli apparteneva.

Improvvisamente ebbe timore di essere stato ferito e di non essersene reso conto. Si tastò quindi freneticamente braccia e gambe, il cuore che batteva all’impazzata come se volesse balzare fuori dal petto, fino a realizzare che, incredibilmente, non era stato colpito. L’unico danno visibile l’aveva riportato lo spallaccio destro dello zaino, che era stato tranciato di netto da una scheggia della granata. Solo qualche millimetro più in basso o più a sinistra e gli avrebbe sfondato la cassa toracica, o tranciato la testa. Era vivo per miracolo.

Mio nonno mi raccontò più volte quest’episodio, che mi aveva colpito perché ad un certo punto avevo realizzato che quella mattina anche la mia vita era stata salvata per un miracolo. Una di queste volte fu di fronte ai miei compagni di scuola, durante l’ultimo anno delle elementari. Avevamo studiato da poco la seconda guerra mondiale e mi era venuto in mente che mio nonno avrebbe potuto condividere con la mia classe almeno alcune delle sue storie, che io trovavo così incredibili. Fortunatamente, sia lui che la maestra accettarono la proposta di buon grado.

Fu così che una luminosa mattina di primavera me lo ritrovai seduto in cattedra di fronte a noi, mentre con un sorriso quasi imbarazzato cercava di darci un’idea, senza spaventarci o allarmarci, di quello che aveva passato. Lo guardavo con un orgoglio che stentavo a trattenere e che mi impedì di seguire tutto quello che diceva. Dovevo essere più emozionato di lui e alla fine della lezione non resistetti più e corsi ad abbracciarlo. “Grazie nonno!” gli urlai abbracciandogli le gambe. Mi alzò in aria e mi schioccò un bacio sulla fronte. “È stato bello”, mi disse con un sorriso che riempì di luce la stanza. E forse in quel momento sentì che non aveva salvato soltanto sé stesso, sopravvivendo a quella mattina del ’44 e combattendo quella guerra omicida, ma anche tutti noi bambini.

Alla fine lo sfondamento del Musone riuscì solo in parte. I bersaglieri di mio nonno, dopo aver incassato troppe perdite, furono costretti a ritirarsi. Sulla destra invece, il 68° Reggimento fanteria riuscì ad attraversare il fiume e a raggiungere il villaggio di Casenuove alle 12.45, dopo essersi aperto la strada a colpi di baionetta e di bombe a mano. Esausto, venne quindi scavalcato dal IX Reparto d’assalto, che continuò l’offensiva riuscendo ad entrare nel borgo di Rustico, poco più a nord, in serata. Mio nonno ebbe poi modo di vedere i risultati di quegli scontri e mi raccontò di soldati tedeschi col cranio sfondato dal calcio dei fucili, uccisi in una zuffa senza pietà. Quando me lo disse, in uno dei rari momenti in cui la realtà della guerra filtrava nei suoi racconti, chiuse gli occhi e girò la testa di scatto, come per scacciare quella memoria lontano da sé. Poi posò nuovamente gli occhi su di me e mi parve che il suo sguardo chiedesse silenziosamente perdono. Forse per quello che aveva visto. O che aveva fatto. O per quello che mi aveva appena detto. O forse per tutti questi motivi insieme.

Nella notte tra il 17 ed il 18 luglio, dopo aver raccolto i feriti ed essersi riposati qualche ora ingoiando le lacrime, mio nonno e gli altri bersaglieri avanzarono nuovamente sul Musone e questa volta, col favore delle tenebre, riuscirono a stabilire una testa di ponte sull’altra riva.

Il resto della notte trascorse in una veglia febbrile, perché la mattina del 18 l’offensiva venne nuovamente lanciata su tutta la linea. I bersaglieri mossero dalle loro nuove posizioni sul Musone attaccando direttamente verso nord, mentre le truppe che il giorno prima erano riuscite a raggiungere Rustico ripresero la loro avanzata, muovendo questa volta verso ovest. I diversi reparti del CIL coinvolti nell’operazione riuscirono quindi a convergere con una manovra a tenaglia su Santa Maria Nuova, subito a sud di Jesi, dov’era schierato il grosso dell’artiglieria nemica.

La battaglia per la cattura del paese infuriò tutto il giorno, a colpi di mortai e armi automatiche. I tedeschi fecero entrare in azione anche i temuti cannoni 88, posizionati a nord di Jesi, coi quali bersagliarono furiosamente i soldati italiani in avvicinamento. Ma alla fine della giornata Santa Maria Nuova cadde nelle mani del CIL, mentre nelle stesse ore il contingente polacco, in un’azione perfettamente coordinata, completava la liberazione di Ancona.

La sanguinosa spallata ai tedeschi era quindi riuscita. Gli scontri erano però stati di una violenza disperata, al punto che il generale Anders dichiarò di aver assistito, in quei giorni, alla battaglia più cruenta della guerra dopo quella di Cassino. L’attraversamento del Musone e la cattura di Santa Maria Nuova costarono al contingente di Utili 79 morti e 121 feriti. Dall’inizio delle operazioni su Filottrano, il CIL aveva quindi incassato perdite per oltre 500 uomini, in soli 10 giorni di combattimento.

Immagino fossero queste le circostanze che mio nonno aveva in mente quando una volta mi disse che il coraggio, in guerra, non esiste. Esiste solo la disperazione e la voglia di farla finita, in qualunque modo e a qualunque costo. A volte la tensione, la paura, la spossatezza e l’orrore rompono qualcosa dentro un uomo, che si ritrova a fare cose impensabili solo qualche momento prima, anche a rischio della vita. O cercando attivamente la morte. Il confine tra coraggio e suicidio è una linea sottile, tracciata sulla sabbia e battuta dal vento.

Molti comunque furono gli episodi di valore sul Musone. La maggior parte sono andati dimenticati, per sempre persi nel tempo. Di almeno due è invece rimasta traccia.

Il primo è quello di Angelo De Sena, soldato del 68° Reggimento fanteria, che morì durante uno degli assalti più furiosi, guadagnandosi la medaglia d’oro al valor militare postuma: “Nel corso di un duro combattimento contro una munita posizione tedesca, individuata una mitragliatrice che aveva ucciso tre suoi compagni (…), l’attaccava decisamente uccidendo due tedeschi (…). Conduceva con sangue freddo e perizia all’attacco di altra posizione. Ferito ad un fianco rifiutava ogni soccorso, continuando ad avanzare con mirabile slancio. Esaurite le munizioni, si gettava all’assalto della postazione a colpi di bombe a mano. Investito mortalmente da una raffica di mitragliatrice, cadeva sulla posizione avversaria conquistata stringendo ancora in pugno l’ultima bomba a mano”.

Il secondo è quello del sergente Giuseppe Ricciardi, inquadrato come addetto al vettovagliamento della Nembo ma comunque presente, per sua volontà, a numerose azioni pericolose. Anch’egli si meritò la medaglia d’oro al valor militare alla memoria con questa motivazione: “In una giornata eccezionalmente dura si offriva con entusiasmo in quattro differenti rischiose imprese, finché cadeva colpito a morte mentre allo scoperto, in piedi, sereno e tranquillo, dirigeva il tiro di una mitragliatrice su alcuni obiettivi che aveva individuati e personalmente riconosciuti”.

Nella divisa insanguinata di Ricciardi venne trovato il suo testamento, insieme a un messaggio per la madre: “Non piangermi mamma perché non piango nemmeno io. Tutto ho donato e ciò che mi dispiace è di non avere fatto abbastanza; non è colpa mia e ciò mi consola. Carissima mamma, quando queste righe ti raggiungeranno io sarò andato a raggiungere papà. Possa il nostro sacrificio servire per la salvezza dei nostri figli e della nostra Italia che ho tanto amato”.

Fino alla linea Gotica

Dopo la conquista di Santa Maria Nuova, Jesi era ormai vicinissima. Il giorno dopo, 19 luglio, dopo un pasto sommario e qualche ora di riposo, i bersaglieri del XXIX battaglione si gettarono quindi in avanti, tallonando il nemico in ritirata. La loro avanzata venne però rallentata dal fuoco dei tedeschi, che sparavano ad alzo zero coi loro semoventi schierati alla periferia orientale della città. Logorati dagli scontri, durante i quali anche i covoni sparsi per la campagna vennero usati come ripari improvvisati, vennero quindi raggiunti e superati da mio nonno e dai bersaglieri del XXXIII battaglione, che proseguirono l’attacco.

La giornata si concluse col CIL ormai quasi pronto ad entrare in Jesi. Fortunatamente però, una battaglia per la città non fu necessaria. All’alba del 20 luglio, le pattuglie sguinzagliate da Utili realizzarono che Jesi era stata abbandonata dai tedeschi durante la notte. Il battaglione alpini Piemonte poté quindi entrare in città incontrastato, liberandola senza sparare un colpo. Subito dopo, Utili spostò qui il suo quartier generale.

Occupata Jesi, i polacchi si dissero sicuri che i tedeschi non avrebbero opposto altra resistenza fino alla Linea gotica. L’avanzata sarebbe dunque dovuta proseguire fino al raggiungimento di quel sistema di fortificazioni, coi polacchi lungo la costa e gli italiani subito alla loro sinistra poco più all’interno. L’obiettivo successivo del CIL venne dunque individuato in Ostra Vetere, oltre il fiume Misa.

In realtà le cose non sarebbero state così semplici. Utili ordinò al reggimento San Marco di cominciare il movimento verso nord, ma già il giorno dopo, il 21 luglio, il battaglione Grado, arrivato in linea da poco, venne inchiodato fuori da Jesi da un violento fuoco di mortai e artiglierie tedesche, registrando 22 morti e 83 feriti. Il IX Reparto d’assalto venne quindi chiamato a rinforzare l’avanzata, solo per finire anch’esso bloccato lungo la strada che da Jesi punta su Acquasanta, cioè la strada provinciale 17. Mio nonno ed il XXXIII battaglione bersaglieri venne quindi inviato nuovamente in linea per rafforzare il fianco sinistro. Inaspettatamente, la difesa tedesca si era irrigidita ed il CIL, così come i polacchi, si trincerò aspettandosi un contrattacco tedesco che l’intelligence aveva indicato come molto probabile. Ma così non andò: forse fu un errore o forse i tedeschi ci ripensarono.

Dopo giorni passati a fumare nervosamente e a guardare la linea aspettando l’ondata tedesca, il 26 luglio le pattuglie del CIL si resero conto che i tedeschi avevano ripiegato. L’avanzata venne quindi rilanciata, con i bersaglieri del XXXIII battaglione ad aprire la strada.

A sbarrare la strada per Ostra Vetere restava il fiume Misa, che si getta nell’Adriatico all’altezza di Senigallia. Il 27 luglio, il 68° Reggimento fanteria ed il XXXIII battaglione bersaglieri furono i primi reparti a raggiungere il corso d’acqua. L’artiglieria, dietro di loro, era pronta a sparare qualora fosse stato necessario. I tedeschi avevano effettivamente ritardato il movimento del CIL per tutta la giornata, con bombardamenti efficaci, ma senza impedire che il fiume venisse raggiunto in serata. Il 68° Reggimento fanteria fu il reparto maggiormente bersagliato dal fuoco nemico, soprattutto dopo aver liberato l’abitato di Vaccarile, subito a sud del Misa.

Raggiunto il fiume, la Nembo venne schierata sulla sinistra, la I Brigata, che includeva mio nonno, al centro e la II Brigata sulla destra. I tedeschi parevano essersi ben trincerati dall’altra parte del fiume e nessuno aveva voglia di ripetere l’esperienza del Musone. Il fronte si immobilizzò quindi per un’intera settimana, mentre il CIL univa le sue forze, in quei giorni, con i partigiani della “banda della Maiella”, di ispirazione repubblicana e quindi apolitica. I partigiani, che durante l’inverno avevano efficacemente intralciato i movimenti dei tedeschi nelle retrovie, vennero ora messi a protezione del fianco sinistro del contingente italiano e in quella posizione respinsero il 29 luglio un contrattacco tedesco sulle colline intorno al villaggio di Montecarotto.

La Brigata Maiella, il cui nome venne ispirato dall’omonimo massiccio montuoso abruzzese, nacque nell’autunno del 1943 e divenne l’unica formazione partigiana decorata con la medaglia d’oro al valor militare alla bandiera, nonché una delle poche ad essere integralmente inserite nell’esercito alleato, prendendo parte a diverse operazioni dall’Abruzzo fino in Veneto. Inizialmente costituita da circa 500 partigiani, crebbe poi in organico fino a raggiungere le 1.326 unità.

Dopo alcuni giorni di immobilità e di scambi di colpi di artiglieria, il 3 agosto i tedeschi provarono a sfondare lo schieramento italiano, attaccando il suo fianco sinistro. Ma i paracadutisti della Nembo non si fecero trovare impreparati e riuscirono a respingerlo. Fallita l’operazione, i nemici iniziarono a ripiegare, subito tallonati dal CIL. Il giorno dopo, il reggimento San Marco, nonostante le perdite registrate a causa delle azioni di retroguardia tedesche, riuscì finalmente ad occupare Ostra Vetere, l’obiettivo iniziale del movimento.

Proprio nel battaglione Bafile del reggimento San Marco serviva il sottotenente Alfonso Casati, figlio illustre di Alessandro Casati, allora Ministro della Guerra del governo Bonomi. Il padre, preoccupato per le sorti del suo unico figlio, gli aveva trovato un posto sicuro a Roma e aveva cercato di convincerlo a lasciare il CIL per un impiego d’ufficio lontano dai pericoli. Ma, ricevuta la proposta, Alfonso aveva riso e gli aveva detto: “Papà, ma a Roma non si difende la patria”. E così era rimasto al suo posto, continuando a combattere fino a che una raffica di mitragliatrice se l’era portato via proprio durante gli scontri intorno a Ostra Vetere. Durante l’ultimo incontro col padre gli aveva detto: “Se qualcosa mi dovesse accadere, tu devi continuare il tuo lavoro come s’io fossi vivo”. E così fu: Alessandro Casati rimase alla guida del ministero della guerra in entrambi i governi Bonomi, per poi diventare, tra le altre cose, senatore per il partito liberale, presidente del Consiglio Supremo della Difesa e presidente della Delegazione italiana all’Unesco. Ora riposa con la moglie e il figlio nel cimitero di Muggiò, in provincia di Monza e della Brianza.

Alla fine delle ostilità, ad Alfonso Casati venne insignita la medaglia d’oro al valor militare alla memoria. Così recita la motivazione: “Nel corso di un aspro combattimento si lanciava alla testa dei propri uomini in ripetuti attacchi e contrattacchi (…). In una successiva azione si offriva volontariamente di partecipare ad una rischiosa impresa (…). Determinatasi una sosta nell’attacco a causa dell’intensissimo fuoco della difesa, non esitava a portarsi con un esiguo nucleo di animosi in zona dominante e scoperta allo scopo di attirare su di sé l’attenzione del nemico (…). Benché fatto segno alla micidiale reazione tedesca e conscio dell’inevitabile sacrificio (…) continuava la propria efficace azione infliggendo perdite notevoli all’avversario mentre il successo coronava l’azione. Colpito a morte, continuava ad incitare con la parola e col gesto i propri uomini alla lotta”.

Raggiunta Ostra Vetere, l’avanzata di italiani e polacchi non poteva però arrestarsi. Il 9 agosto i polacchi presero quindi Cesano, sulla costa adriatica, poco più a nord di Senigallia. In parallelo il CIL avanzò e il giorno dopo raggiunse la stessa linea, conquistando, da sinistra a destra, Loretello, Castellone di Suasa e Corinaldo.

Su questa linea i tedeschi tentarono di lanciare due contrattacchi, l’11 ed il 13 agosto. Come in precedenti battaglie, anche in questo caso gli scontri furono estremamente ravvicinati e i soldati si ritrovarono a combattere all’arma bianca e a colpi di bombe a mano, mentre le opposte artiglierie ingaggiarono lunghi duelli. Nonostante tutto però, la linea italiana non cedette. Mio nonno ancora non poteva saperlo, ma questi erano gli ultimi combattimenti di cui sarebbe stato testimone.

Respinta l’offensiva, il CIL viene infatti spostato dai polacchi all’interno della penisola, tra Gubbio e Sassoferrato, dove Utili stabilirà il suo nuovo quartier generale. Dopo aver lasciato le Mainarde due mesi prima, il contingente italiano tornava quindi in montagna.

L’obiettivo principale in questa nuova area di operazioni era di prendere il paese di Cagli, tappa obbligata lungo la via Flaminia che da Roma conduce a Fano e quindi alla Linea gotica. La speranza degli Alleati era di poter sorprendere la 5° Divisione da montagna tedesca, che presidiava il settore e che si era già misurata col CIL su Monte Marrone e Monte Mare. Divisione questa che dopo aver combattuto intorno a Leningrado e in Italia finirà la guerra arrendendosi agli americani nei pressi di Torino.

I bersaglieri dell’unità di mio nonno vennero schierati con tutta la I Brigata sulla sinistra del nuovo fronte, tra Scheggia e Cantiano, a cavallo tra Umbria e Marche. La II Brigata venne posizionata invece sulla destra, mentre la Nembo rimase in riserva. Tutto era pronto per quello che pareva essere l’ennesimo attacco.

Ritiro dal fronte

Fortunatamente però, il 17 agosto Utili ricevette dagli Alleati l’ordine di ritirare il CIL dal fronte per un periodo di riposo e riorganizzazione nelle retrovie. Dopo sette mesi passati continuamente in linea e dopo aver affrontato, sulla linea Gustav e sul Musone, battaglie tra le più cruente della campagna italiana, gli uomini erano infatti ormai logori ed esausti, con divise sporche e rattoppate, scarpe usurate da decine e decine di chilometri di marcia, cannoni in pessimo stato per aver sparato migliaia di colpi, metà degli autocarri ormai distrutti dal tiro nemico e l’altra metà in disperato bisogno di una manutenzione impossibile per via dell’assenza di pezzi di ricambio. Senza contare che in quel periodo il contingente italiano aveva registrato circa 1.840 perdite in tutto, tra morti, feriti e dispersi, ovverosia quasi il 10% degli effettivi all’agosto del 1944. Considerando però che il personale del CIL era cresciuto nel corso dei mesi e che includeva anche il genio, i servizi divisionali e gli uomini del quartier generale, è sicuramente ipotizzabile che le perdite delle unità combattenti come quella di mio nonno superarono considerevolmente la soglia del 10%. Questo a fronte del fatto che con perdite tra il 20 ed il 30% un’unità militare perde di fatto la sua capacità offensiva e può essere efficacemente utilizzata solo in compiti difensivi.

Insomma, nell’agosto del 1944 il CIL aveva, a tutti gli effetti, esaurito le sue forze e le sue energie. Trascinarlo al fronte ancora a lungo sarebbe equivalso a sacrificarlo e gli Alleati ebbero il buon senso ed il buon cuore di ritirarlo prima che questo accadesse.

L’operazione di ritiro dal fronte cominciò subito ma fu graduale, per non lasciarlo sguarnito da un giorno all’altro. Mio nonno e i suoi uomini furono tra i primi ad andarsene, raggiungendo la zona di riposo designata nei dintorni di Macerata. Gli ultimi a sganciarsi furono invece il Reggimento San Marco, il battaglione alpini Monte Granero, il IX Reparto d’assalto e alcune unità dell’artiglieria. Il San Marco ed il IX Reparto d’assalto in particolare vennero spinti ulteriormente in avanti prima di essere ritirati e occuparono, non senza scontri, Cagli e, più a nord, Acqualagna, che venne liberata il 23 agosto.

Il 25 agosto il CIL lasciò nuovamente il corpo polacco ed venne nuovamente integrato nel V Corpo d’armata britannico. Così il generale Anders scrisse a Utili per accomiatarsi: “Vengono a cessare, con mio grande rincrescimento, i legami di organizzazione tattica e amministrativa che univano il Corpo Polacco e il Corpo Italiano (…). Mi vedo nella impossibilità di venire personalmente a prendere congedo da voi. Mentre rimando la visita a un domani che spero vicino, mi riprometto di dirvi allora tutto il nostro apprezzamento per la parte che ha sostenuto il CIL (…). Molto sangue polacco è stato versato sul suolo della vostra bella patria: questo sangue è stato versato per la realizzazione dei più nobili ideali di una civiltà che è nostro patrimonio comune. Vogliate gradire, con i miei voti, i voti più cordiali delle truppe che sono ai miei ordini, per le fortune del popolo italiano e in particolare per il vostro Corpo”. Dopo la guerra, Anders si trasferì a Londra, dove contribuì alla creazione e gestione del governo in esilio della Polonia, alternativo a quello impiantato in patria dai sovietici dopo l’inizio della guerra fredda. La morte lo raggiunse nella capitale inglese nel 1970, a 77 anni. Per sua volontà venne sepolto in Italia nel cimitero militare polacco di Montecassino, insieme ai suoi uomini.

Dopo il passaggio di consegne tra polacchi e britannici, le ultime unità ancora al fronte del CIL avanzarono un’ultima volta ed entrarono il 29 agosto ad Urbania ed il 30 a Peglio. Ormai la Linea gotica era stata raggiunta e l’intera avanzata alleata fu costretta a fermarsi. Anche gli ultimi soldati italiani al fronte vennero a quel punto evacuati e riuniti ai loro compagni che già si erano ritirati.

Una di quelle sere a Macerata mio nonno si guardò intorno e posò gli occhi sui suoi uomini esausti e sugli altri soldati del CIL che si muovevano intorno a lui. Avevano facce incredule e camminavano lentamente, attenti a dove mettevano i piedi, come se essere stati improvvisamente restituiti ad una vita senza violenza fosse un sortilegio che un movimento avventato poteva rompere in qualsiasi istante. Girò lo sguardo su di sé e vide le sue mani, finalmente libere dalla prigionia delle armi. Se le passò sul viso e poi tra i capelli, sentendo una lacrima rigargli una guancia come una goccia di pioggia. Ce l’aveva fatta: era ancora vivo. Lasciò che gli occhi gli si riempissero di cielo ed inspirò l’aria dolce della sera fino a che i polmoni gli parvero sul punto di scoppiare. Finalmente un sorriso gli illuminò il volto per la prima volta da tanto tempo.

Per lui la guerra era finita.